O caos do quotidiano é, por vezes, a mais refinada forma de poesia. Vivemos num tempo em que a pressa se tornou vício, e o movimento incessante substituiu o silêncio interior. As horas atropelam-se umas às outras, como se o dia fosse um palco em que o protagonista, aflito, corresse de cena em cena sem nunca dominar o guião.

Dei por mim, em menos de quarenta e oito horas, a acumular no pulso direito duas pulseiras de contextos tão díspares quanto simbólicos: a primeira, no Hospital de São José, em Lisboa, após uma queda estúpida que me fez suspeitar de um osso partido no braço esquerdo (está tudo bem, felizmente); a segunda, já na noite seguinte, no LAV, onde Tamino – um belga de raízes egípcias – transformou o espaço num templo sonoro. Entre ambas, uma viagem relâmpago ao Porto para testemunhar como arguido, de pé, durante horas num julgamento kafkiano, só mitigada por um almoço de leitão à Bairrada e um jantar de pernil.

E foi já quase no final do concerto, enquanto ecoava “Indigo Night” e depois “Habibi”, que me apercebi da ironia sublime desses dois selos de passagem — um hospitalar, outro musical — e de como a vida, mesmo no seu torvelinho, é bela, se soubermos escutá-la com atenção.

Essa sucessão de episódios, quase cinematográfica, condensa bem a condição humana contemporânea: entre o prosaico e o sublime, entre a burocracia e o arrebatamento, entre a queda e o voo. Cada pulseira, como cada momento, é uma marca de pertença — ora ao corpo que dói, ora à alma que se eleva. Há quem veja nisto uma simples coincidência; eu vi um lembrete discreto da vida a dizer-me que o tempo, quando se vive intensamente, cabe inteiro em dois dias.

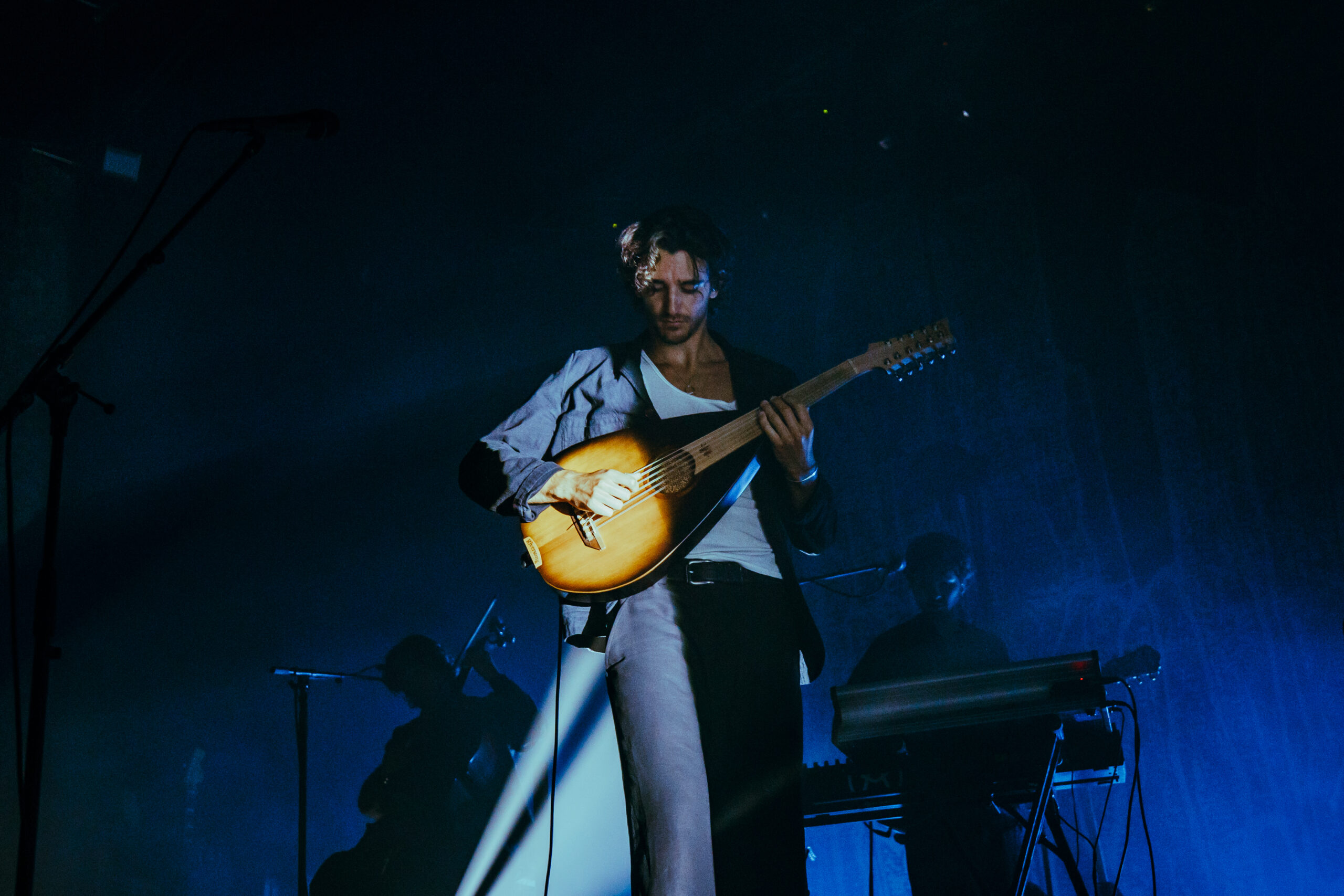

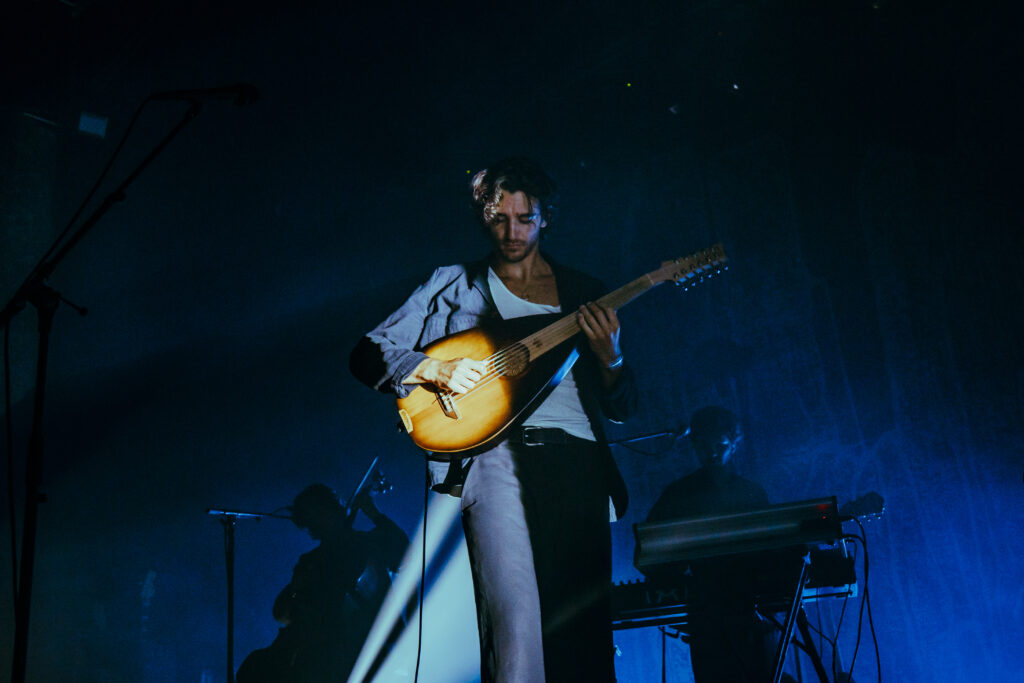

Foi precisamente essa intensidade, de uma beleza por vezes inquietante, que Tamino trouxe ao palco do Lisboa ao Vivo (LAV). Com a sala completamente esgotada – eu tive a fortuna de ficar nos varandins –, o músico apresentou-se sem alinhamento fixo, preferindo deixar-se conduzir pela emoção do instante. “Tonight I’m trying something slightly different”, avisou ele, e foi essa imprevisibilidade que fez do concerto uma experiência quase ritual. O público, entregue, seguiu-o numa travessia pelas melodias do Crescente Fértil, onde as fronteiras entre Ocidente e Oriente se desvanecem em acordes de oud e sussurros de guitarra.

Tamino é um daqueles raros artistas que parecem emergir de um tempo fora do tempo. A sua altura, a sua postura e sobretudo sua voz, situada entre o tenor e o barítono, carregam uma ressonância antiga, como se contivesse séculos de melancolia. A herança egípcia e a formação europeia encontram-se num ponto de equilíbrio que não é apenas geográfico, mas espiritual – a globalização no seu melhor.

Dizem que se identificam semelhanças com Jeff Buckley ou Nick Drake, mas parece-me redutor e injusto: Tamino não é eco de ninguém – é antes um viajante entre mundos, um poeta da incerteza, um alquimista que transforma silêncio em som e dor em beleza.

A viagem começou com “Every Dawn’s a Mountain”, tema que dá título ao seu álbum mais recente, lançado este ano. As primeiras notas soaram como um convite à introspecção. Seguiram-se “Raven” e “Sanpaku”, onde o oud — esse instrumento de alma árabe — traçou arabescos sonoros que evocaram o Cairo, o deserto e o murmúrio dos minaretes. Tamino alternou incessantemente entre guitarras clássicas e eléctricas, cruzando geografias e emoções. Em “Willow”, aproximou-se do folk europeu; em “A Drop of Blood”, revelou-se como um trovador místico dos tempos modernos.

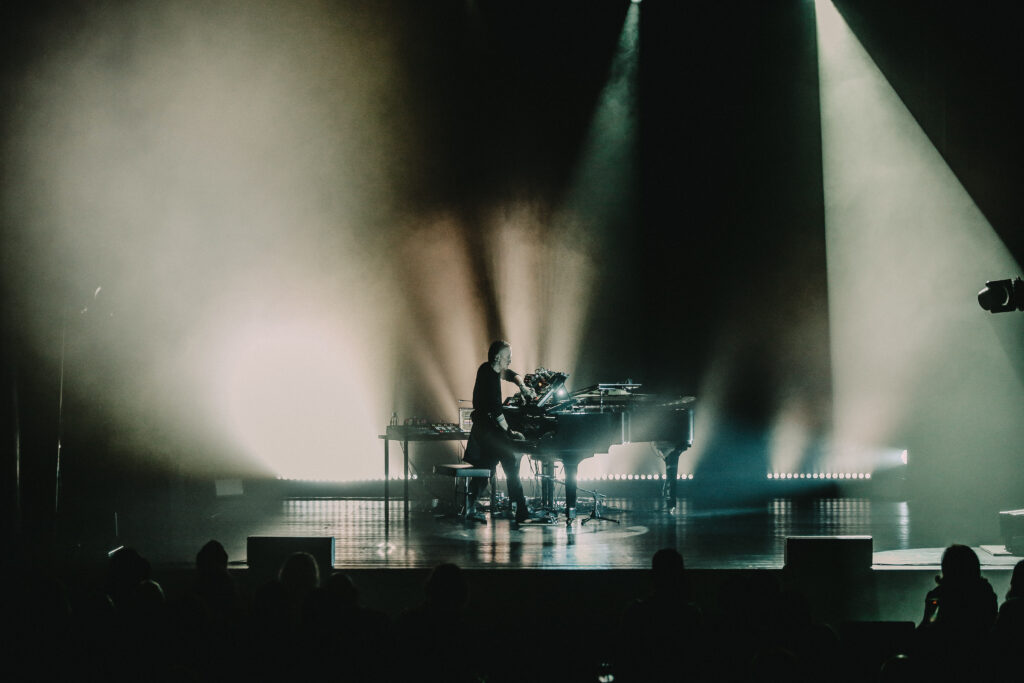

A meio do concerto, sozinho em palco, ofereceu “My Dearest Friend and Enemy”, num registo quase confessional, seguido de “w.o.t.h.”. Quando regressou a “Tummy” e “Sanctuary”, já com a sua banda (bem sincronizada), o público sentiu o concerto ascender a um plano mais luminoso, onde a emoção se tornava partilhada.

Mas o clímax chegou, inevitavelmente, com “Indigo Night”. Este tema, um dos mais amados do seu repertório, transformou o LAV num santuário de contemplação. As luzes azuladas, o violoncelo em surdina e o timbre envolvente de Tamino criaram uma atmosfera quase litúrgica. Já no encore, surgiu “Habibi” – melancólica história de amor a um ente (físico ou espiritual), com o seu refrão em falsete que ecoou pela sala como um cântico de devoção. Era a consagração do instante, o triunfo da vulnerabilidade sobre o ruído do mundo – por mim, ficava por aqui e tudo o mais poder ser medíocre que já estavam asseguradas as 5 estrelas.

Entre as sombras e os clarões, Tamino provou que ainda há espaço, na música contemporânea, para a beleza que não precisa de artifício. A sua arte é feita de despojamento, de entrega e de uma honestidade que desarma. Por isso mesmo, exige do público um grau de concentração e silêncio raros — o mesmo silêncio que faltou a alguns, incapazes de compreender que há concertos que são quase orações.

Ao sair, voltei a olhar para o meu pulso e para a pulseira que restava. Já não era sinal de hospital nem de espectáculo: era um lembrete de que, entre o corpo que cai e a alma que canta, há uma vida que pulsa, desordenada e magnífica.

E talvez seja esse o maior ensinamento de Tamino: que a beleza não é ausência de dor, mas a sua sublimação. Que viver é, afinal, andar entre quedas e concertos, entre ferimentos e melodias — e que cada um desses instantes, mesmo os mais caóticos, é uma nota indispensável da sinfonia maior que chamamos existência.

Nota final: 5 em 5.

Fotografias: Gonçalo Silva / Last Tour