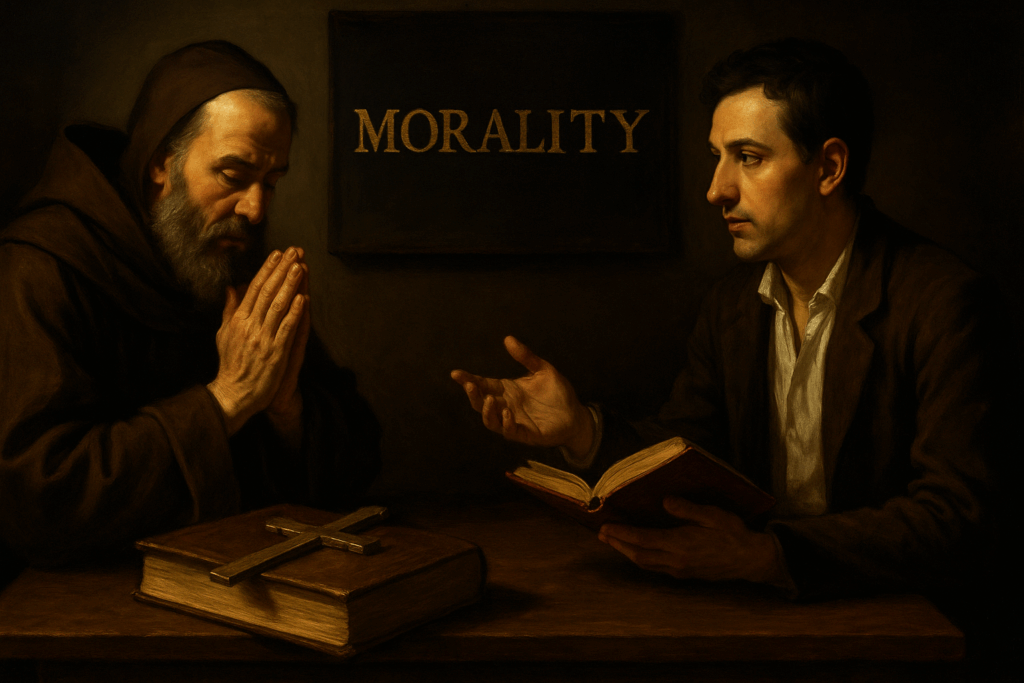

1 – As três faces do silêncio: censura legal, censura social e autocensura

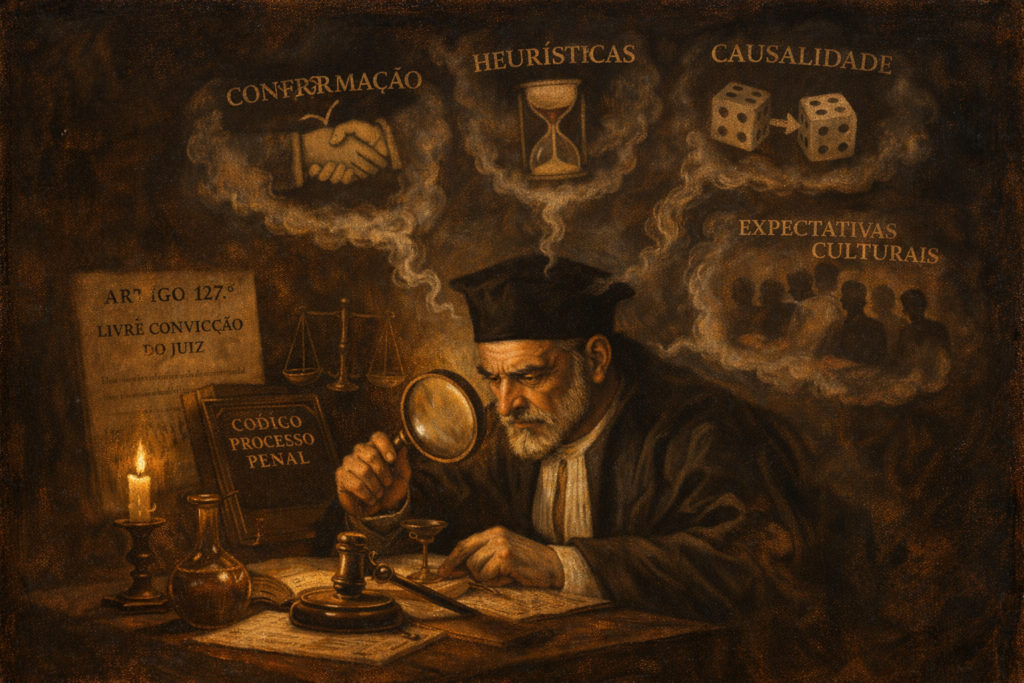

Nos tempos mais recentes, nas democracias liberais, a censura exerce-se sobretudo como limitação do discurso, já não com o objectivo explícito de prevenir um dano objectivo e demonstrável, mas com o fito de operar como contenção preventiva de opiniões, interpretações ou críticas consideradas moralmente desconfortáveis. Já não se apresenta com a farda do censor nem com o timbre do édito estatal — surge, antes, vestida com o traje polido das boas intenções, das comissões de ética, dos algoritmos que zelam pela “harmonia” das plataformas e dos pareceres legislativos que se pretendem escudos dos vulneráveis. Esta censura é hoje mais difícil de reconhecer: aparece como cuidado, como prudência, como protecção — e, nessa aparência, obtém consentimento e aceitação.

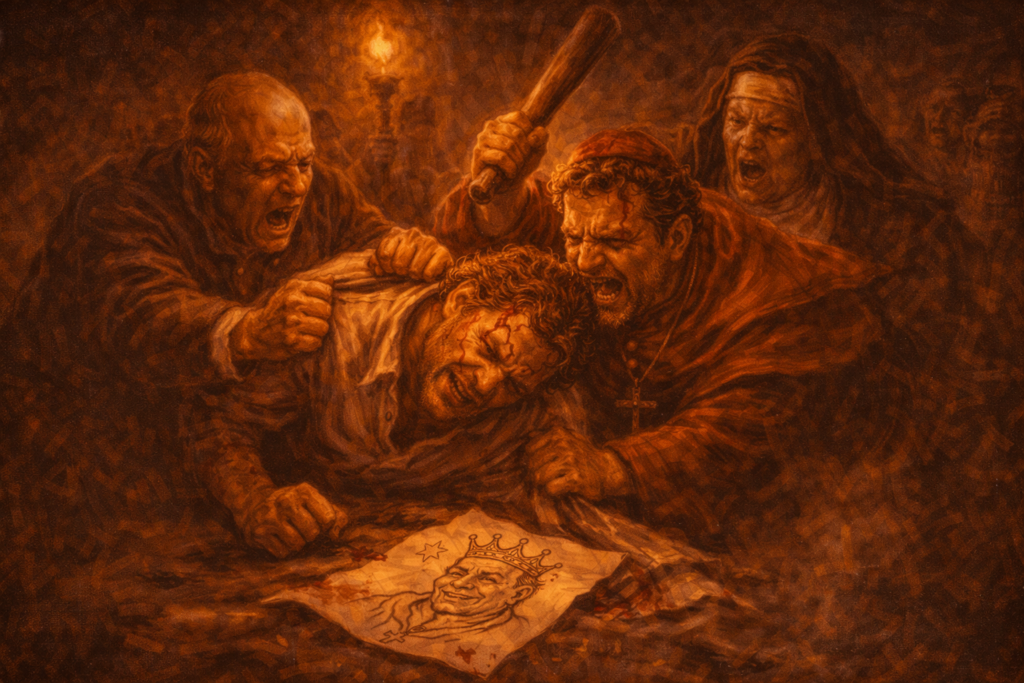

Sem assumir o termo depreciativo associado à carga pejorativa de antanho, a censura contemporânea organiza-se, na prática, em torno de um tripé funcional: a censura legal, a censura social e a autocensura. O efeito combinado destas três dimensões não é menor do que o produzido pelos fogos inquisitoriais ou pelas ditaduras do século XX. Pelo contrário: é mais subtil, mais interiorizado e, talvez por isso mesmo, mais eficaz. Não se trata de equiparar graus de violência ou de terror físico, mas de identificar um efeito específico e comum: a capacidade de produzir silêncio, de estreitar o debate e de induzir o sujeito a antecipar a punição antes mesmo de falar.

Importa, contudo, distinguir dois planos analíticos distintos. Se este tripé descreve os níveis onde a censura se exerce, a sua eficácia nas democracias contemporâneas resulta também das formas através das quais ela opera. A censura manifesta-se, assim, como acto — proibição, sanção, remoção ou condenação formal; como processo — delegação técnica ou moral da regulação discursiva a comités, plataformas, peritos ou dispositivos algorítmicos; e como efeito — a interiorização do limite antes mesmo de qualquer intervenção externa. É sobretudo esta convergência entre coerção formal, gestão simbólica e auto-regulação do sujeito que a torna particularmente eficaz nas democracias liberais tardias.

A censura legal, nos tempos modernos, tem-se expandido em diversos regimes democráticos sob o pretexto de conter discursos de ódio, proteger minorias ou garantir “ambientes seguros”. O passo decisivo dá-se quando a categoria do dano é progressivamente substituída pela categoria da ofensa, e quando a sensibilidade passa a ser tratada como se fosse integridade. As intenções, apresentadas como virtuosas pelos Estados, ocultam, porém, uma erosão lenta mas persistente de garantias fundamentais. Leis ambíguas que punem a “incitação ao ódio”, a “discriminação verbal” ou a “desinformação” criam um território pantanoso, onde qualquer expressão polémica, incómoda ou simplesmente controversa pode tornar-se passível de sanção.

Convém, porém, não falsificar o problema por reacção. Existem formas de discurso que deixam de pertencer ao domínio da discordância ou da dissidência legítimas, porque deixam de ser palavra e passam a ser instrumento de agressão: o incitamento directo à violência, as ameaças credíveis, a difamação factual, a perseguição reiterada e o assédio direccionado a pessoas identificáveis. Uma ordem liberal não tem de proteger a intimidação, nem a mentira deliberadamente imputada como facto a alguém concreto. O que aqui está em causa não é a existência de limites, mas a sua deslocação: quando o limiar deixa de ser o dano demonstrável e passa a ser a ofensa subjectiva, a democracia troca o direito por sensibilidade e a justiça por pedagogia moral.

Em Portugal, artigos como o 240.º do Código Penal — originalmente concebido para reprimir formas extremas de racismo e discriminação — têm vindo, nos últimos anos, a ser progressivamente esticados para lá do seu núcleo duro, passando a abranger opiniões, juízos críticos ou leituras controversas sobre matérias como identidade, religião ou saúde pública. O problema não reside tanto na existência da norma, mas na sua mutação funcional: aquilo que nasceu para conter o ódio explícito passa a operar como instrumento de contenção simbólica do dissenso.

Este deslizamento não ocorre isoladamente. Inscreve-se num movimento mais amplo de criminalização — penal ou cível — de expressões incómodas, de sátiras mordazes ou de críticas duras, avaliadas menos pelo seu valor factual do que pelo seu potencial ofensivo. Em vários desses casos, os tribunais nacionais entenderam sancionar a palavra com base em critérios de desvalor moral ou simbólico. Não raras vezes, porém, essas decisões acabariam por ser desautorizadas fora de portas, quando submetidas ao crivo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem reiteradamente lembrado ao Estado português que a liberdade de expressão protege, antes de mais, aquilo que perturba, provoca ou desagrada.

É significativo que alguns desses episódios tenham envolvido figuras centrais da vida pública e do jornalismo. José Manuel Fernandes, antigo director do Público, foi condenado pelos tribunais portugueses na sequência de um artigo de opinião crítico dirigido ao então presidente do Supremo Tribunal de Justiça — condenação que apenas viria a ser corrigida após a censura internacional do Estado português pelo Tribunal de Estrasburgo. O caso tornou-se emblemático por revelar até que ponto a crítica institucional, mesmo quando exercida no espaço legítimo do debate público, pode ser tratada como ilícito quando confronta o poder.

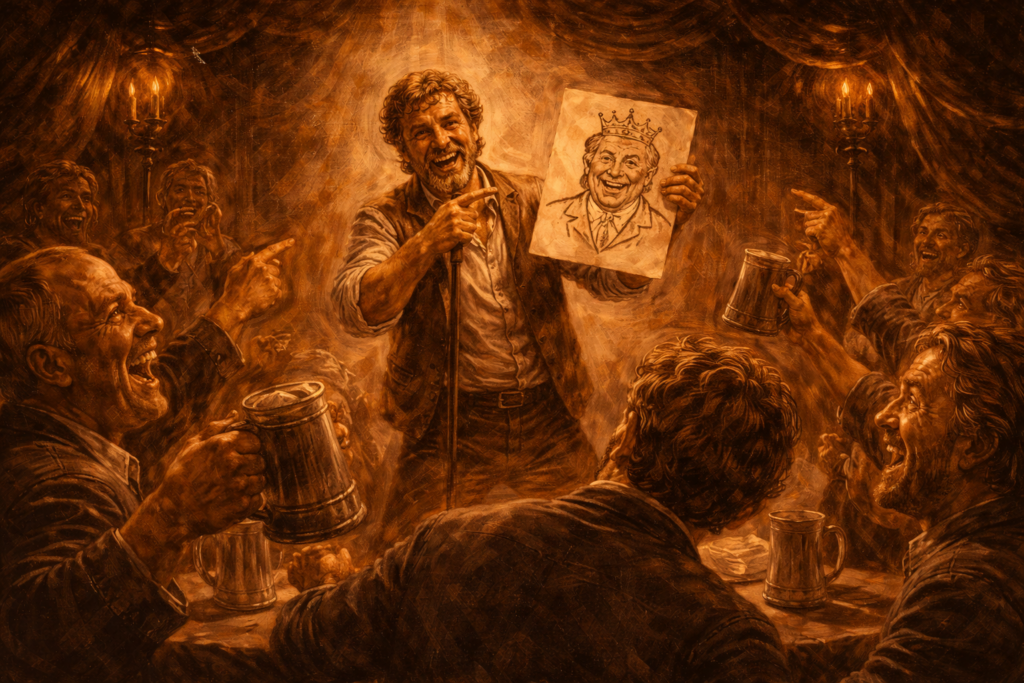

No domínio da sátira política, o caso de Patrício Monteiro Telo de Abreu é ainda mais elucidativo. Condenado penalmente por difamação agravada após a republicação de caricaturas políticas no seu blogue — caricaturas deliberadamente excessivas, como sempre o foi a sátira —, viria a ver a sua condenação revertida pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que sublinhou o valor democrático do humor político enquanto forma legítima de crítica, mesmo quando provocatória, incómoda ou ofensiva.

O mesmo padrão repetiu-se noutros contextos. Pedro Arroja foi alvo de uma condenação indemnizatória por comentários críticos de natureza político-económica dirigidos a Paulo Rangel, vindo novamente Estrasburgo a censurar o Estado português por não ter assegurado um equilíbrio adequado entre a liberdade de expressão e o direito à honra em matérias de manifesto interesse público. De forma semelhante, Eduardo Cintra Torres foi condenado por comentários críticos sobre Manuel Luís Goucha, e o antigo embaixador Francisco Seixas da Costa por críticas dirigidas ao treinador de futebol Sérgio Conceição — ambos os casos posteriormente revertidos por intervenção do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Mesmo quando estes processos não culminam em condenações definitivas ou acabam arquivados, o seu efeito mais profundo não é jurídico, mas cultural. A simples existência da queixa, do processo, da exposição mediática e da incerteza já cumpre a sua função disciplinadora. Não é necessário ganhar em tribunal para vencer no plano simbólico: basta sinalizar que há zonas de risco, temas impróprios, palavras perigosas.

É este o ponto decisivo: mais do que cada caso concreto, é a acumulação que conta. Cada intervenção judicial isolada pode ser explicável; o conjunto, porém, desenha um padrão. E esse padrão traduz-se numa transformação silenciosa da cultura democrática: a divergência passa a ser tolerada apenas enquanto não incomoda demasiado; a crítica é aceite desde que não atravesse certas fronteiras implícitas; o humor é permitido desde que saiba escolher alvos autorizados.

O fenómeno relevante, portanto, não está tanto no texto das leis, mas na sua elasticidade interpretativa num ambiente moralmente saturado, onde o conflito é frequentemente lido como patologia e a discordância como falha cívica. Aquilo que começa como protecção contra o extremo converte-se, quase sem resistência, em contenção do normal. A linguagem jurídica, maleável por natureza, deixa de servir o princípio da liberdade e passa a servir o da conveniência moral ou institucional.

A segunda face do tripé é a censura social, cada vez mais disseminada pelas redes sociais, pelas universidades e pelos media. Trata-se de uma lógica punitiva horizontal: não é o Estado que sanciona, mas o colectivo que exclui. O fenómeno do cancelamento não é um capricho das redes sociais — é já uma nova forma de coerção moral. Funciona por ‘exemplo pedagógico’: sinaliza-se um desvio, exige-se uma penitência, e pune-se a recusa de penitência. Isto não é debate — é disciplina. Um professor, um jornalista, um artista ou mesmo um empresário que diga algo fora do código dominante pode ser sumariamente excluído da vida pública, perder contratos ou vendas, apoios ou plataformas de difusão. A justiça social converteu-se em tribunal sumário, onde o linchamento é reputacional, mas eficaz. Nenhum júri é convocado. Nenhuma instância de apelo é prevista. A condenação dá-se por cliques, e o exílio é, muitas vezes, digital sem recurso.

A terceira e mais trágica face é a autocensura, que surge quando a liberdade individual e colectiva deixa de ser um direito exercido com naturalidade e passa a ser um cálculo prudencial — momento em que o próprio indivíduo aprende a impor o silêncio a si mesmo, temendo sanções, reacções ou estigmas. Não é preciso calar alguém que já aprendeu a calar-se. A prova está na linguagem hesitante que se instalou: frases começadas e interrompidas, ironias sem coragem de se assumirem, e uma prudência permanente que se apresenta como “civismo”, mas é, muitas vezes, medo educado.

A autocensura aniquila a coragem antes do combate — e não há civismo onde não há voz. Neste caso, estamos perante o triunfo do poder sobre o espírito: quando um cidadão abdica de partilhar ideias, de questionar doutrinas, de explorar dúvidas ou contradições, não há mais liberdade — há adestramento. O medo de perder o emprego, o estatuto ou o respeito funciona como uma mordaça invisível. E a liberdade de expressão — que é, no fim de contas, a expressão da liberdade — deixa de ser um direito e passa a ser um risco.

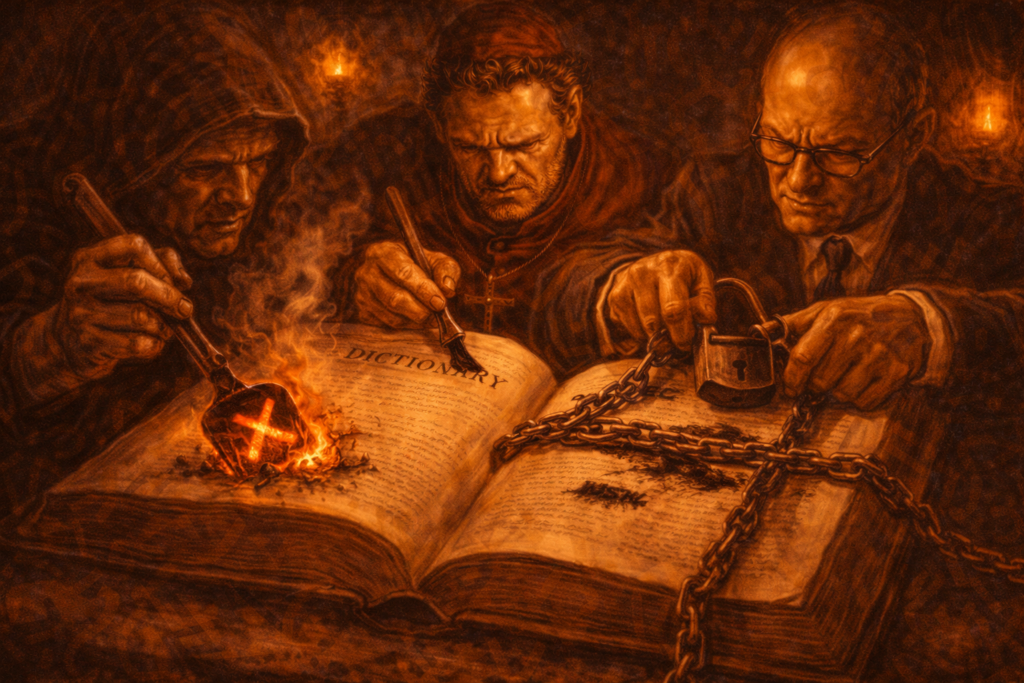

Este tripé censor forma o alicerce da nova hegemonia higienista do discurso. As palavras, qualquer uma, devem ser “inclusivas”, “positivas”, “não problemáticas”. O vocabulário passa a ser cuidadosamente domesticado, e as gramáticas sociais são, dir-se-ia, escritas por comités de vigilância moral. E as expressões como “discurso de ódio” tornam-se fórmulas mágicas para interditar qualquer crítica. Questionar certos dogmas tornou-se sinónimo de desumanidade. E aquilo que não pode ser refutado, é censurado.

Esta evolução jurídica coincide com uma mudança profunda no tecido institucional. Muitas universidades, outrora espaços de debate vigoroso, tornaram-se ambientes assépticos, onde a prioridade é evitar desconforto, em vez de promover o debate e buscar a verdade. A obsessão por “espaços seguros” substituiu a coragem intelectual. Já há bibliotecas a censurarem livros, alguns ironicamente escritos antes da consagração da liberdade de expressão. Há conferências que são desmarcadas por pressão de grupos militantes ou receios antecipados de críticas de determinados sectores ou da imprensa. Palavras como “liberdade”, “patriotismo” ou “natureza humana” são vistas agora com desconfiança, como sinais de intenções reaccionárias, conservadoras ou mesmo de posicionamento ideológico suspeito por fora do consenso dominante.

Mas a face mais sombria da nova censura manifesta-se no jornalismo. Em vez de guardião da liberdade, grande parte da imprensa tornou-se agente voluntário do silêncio. As redacções funcionam, em muitos casos, como departamentos de relações públicas dos poderes instituídos. A narrativa dominante é repetida com zelo ritualista, e qualquer jornalista ou órgão de comunicação social que questione os dogmas higienistas, identitários ou ecológicos arrisca ostracismo profissional imediato. Não há censura formal: há despromoções subtis, cancelamentos de colunas, ostracismo institucional. O pluralismo é simulado — e a discordância face à narrativa dominante é punida através das mais variadas formas.

Note-se que a linguagem usada pelos censores modernos é sempre moralizante. A censura já não é imposta por déspotas brutos, mas por comités de diversidade, grupos de “fact-checkers” ou administradores universitários. Não se fala em proibir — deseja-se a garantia de “um ambiente respeitoso”. Não se fala em punir — pretende-se o reforço dos “valores da comunidade”. Mas a substância é a mesma: impedir a livre circulação da palavra e, através dela, do pensamento.

Neste contexto, em muitos casos, a coragem torna-se subversiva. Quem ousa falar fora da gramática dominante não é visto como interlocutor, mas como uma ameaça. A divergência já nem é contestada com argumentos, mas com deslegitimações morais. Chamar alguém de “negacionista”, “populista”, “extremista” ou “disruptivo” não é uma forma de análise: acaba por ser uma tentativa, com elevada probabilidade de eficácia, de expulsão do discurso público. E quando a linguagem se torna ferramenta de exclusão, resta apenas o conformismo ou a rebelião.

Importa, pois, reafirmar a centralidade da liberdade de expressão como o último bastião da cidadania adulta. A democracia não pode ser um regime de monólogos rotativos validados por ‘comissários do bem’. O espaço público só se apresenta verdadeiramente público se acolher o conflito, a controvérsia e a imprevisibilidade. E isso exige não apenas tolerância passiva, mas hospitalidade activa para com a discordância ou a divergência.

Assim, quando a liberdade de expressão é coarctada, mesmo em nome dos mais nobres princípios, todo o edifício da cidadania ameaça ruir. Não há sociedade justa sem o direito de errar, de desagradar, de ser inconveniente — até porque a verdade nasce quase sempre da fricção, e não do aplauso. O pensamento só amadurece na adversidade, enquanto a coragem, essencial mesmo em democracia, se manifesta sobretudo quando não há garantias de aceitação.

Mesmo em democracia pode existir uma ‘tirania do consenso’, que se mostra mais insidiosa do que a ‘tirania do ceptro’: porque a primeira exige não apenas obediência, mas entusiasmo; não apenas silêncio, mas aclamação. A democracia torna-se, então, uma liturgia do conformismo, onde as palavras são permutáveis mas com os significados já fixados.

Contra este estado de coisas, importa relembrar que o valor da liberdade não está na sua conveniência, mas na sua capacidade de proteger aquilo que incomoda. É sobretudo quando o discurso se torna incómodo que se revela necessária a sua protecção. E é precisamente aí — nesse limiar do tolerável — que se mede o carácter de uma sociedade.

Por isso, recusar esta trilogia do silêncio — a censura legal, a censura social e a autocensura — não é um capricho libertário, mas um imperativo cívico: é escolher a maturidade sobre a tutela, o risco sobre a estagnação, a verdade sobre a conveniência. E é, por esse motivo, que a liberdade de expressão, mesmo ferida, continua a ser a última fronteira da dignidade política. O essencial, contudo, é compreender que este tripé não se manifesta de modo idêntico em toda a parte. Muda de forma conforme a tradição jurídica, a cultura política e o tipo de mediação tecnológica dominante. É essa variação — e não a inexistência do fenómeno — que desenha a nova geografia da censura.

2 – As novas geografias da censura

A liberdade de expressão, durante muito tempo considerada pedra angular das democracias liberais, enfrenta hoje uma erosão simultaneamente subtil e generalizada. A censura já não se manifesta, como noutros tempos, através de lápis azul ou tribunais de excepção, mas dissemina-se por vias legais, sociais e institucionais que actuam com a sofisticação dos dispositivos morais e das normatividades afectivas. As democracias ocidentais, que outrora se orgulhavam de acolher ideias divergentes, começam a configurar-se como arquitecturas de tolerância condicional: tolera-se o que não fere, admite-se o que não inquieta, respeita-se o que não desestabiliza.

Por exemplo, no Reino Unido — país de tradição parlamentar robusta e de jurisprudência liberal que nos legou John Locke, no século XVII, e John Stuart Mill, no século XIX — vive-se hoje sob o espectro da Hate Speech Act, um mosaico de normas, orientações e práticas administrativas que, em conjunto, produzem o mesmo efeito de enquadramento punitivo do discurso.

Nos últimos anos, assiste-se à multiplicação de casos que exemplificam este declínio. Em 2019, um cidadão britânico foi detido por ter publicado um meme considerado ofensivo relativamente à ideologia de género. A Scotland Yard, que outrora combatia criminosos violentos, passa agora parte do seu tempo a interrogar cidadãos por piadas e comentários nas redes sociais — práticas justificadas com base em leis contra o “ódio” online, como a Communications Act 2003, cujos critérios de aplicação são vagos e particularmente propícios ao abuso. Casos como o de Harry Miller, ex-polícia investigado por ter retweetado conteúdos classificados como “transfóbicos”, revelam uma mutação profunda: a polícia deixa de ser garante da ordem pública para se tornar intérprete da ortodoxia cultural dominante.

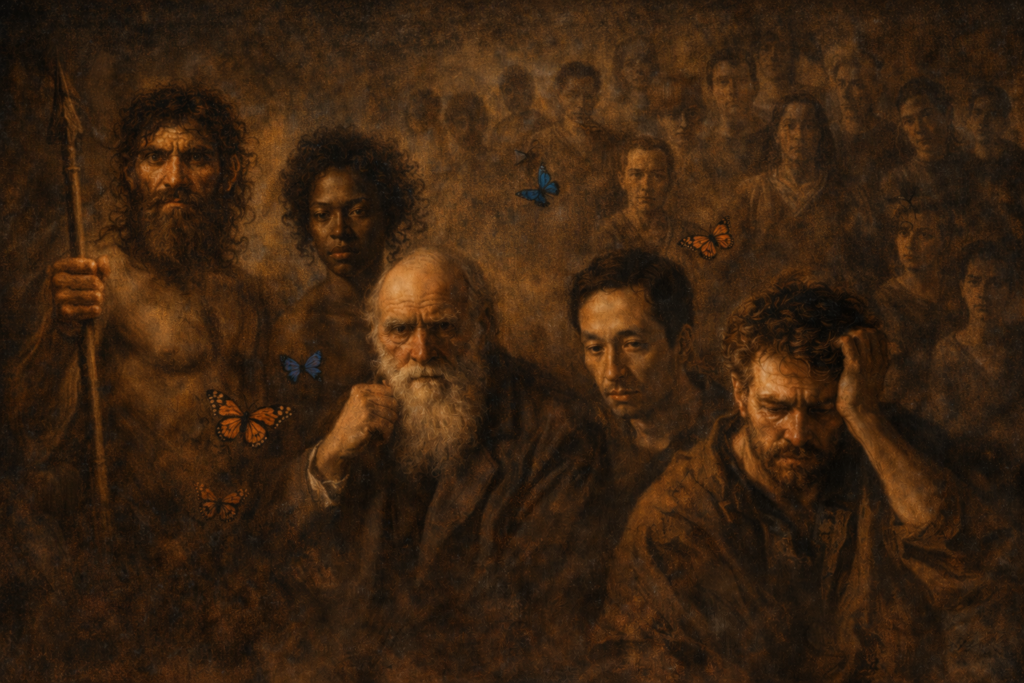

A gravidade deste desvio torna-se mais evidente quando se recorda a matriz intelectual que moldou o liberalismo britânico e até europeu. A distinção clássica entre ofensa e dano — formulada de modo exemplar por John Stuart Mill — estabelecia que o poder só é legitimamente exercido para prevenir prejuízos concretos a terceiros, não para proteger sensibilidades, crenças ou identidades da crítica, da sátira ou do desconforto. A liberdade de expressão não existia para garantir consensos, mas para permitir a fricção civilizacional entre ideias, incluindo aquelas que chocam, perturbam ou ofendem. A transformação actual inverte esse princípio: o Estado passa a intervir não quando há dano objectivo, mas quando há desconforto moral subjectivo.

Mesmo a jurisprudência britânica, em momentos de maior lucidez, reconheceu esse risco. No célebre Twitter Joke Trial, um tribunal superior anulou a condenação de um cidadão cuja “ameaça” não passava de uma hipérbole humorística, advertindo para o perigo de transformar o direito penal num mecanismo de caça à ironia. Ainda assim, a prática administrativa e policial parece ter seguido o caminho inverso, adoptando uma leitura maximalista de conceitos como “grossly offensive”, cujo significado varia conforme o clima cultural e a sensibilidade ideológica do momento.

Mais recentemente, este novo paradigma atingiu mesmo, directamente, o campo do humor. O caso de Graham Linehan, argumentista e criador de séries de comédia amplamente reconhecidas, é revelador. Linehan foi detido pela polícia ao desembarcar no aeroporto de Heathrow no início de Setembro de 2025, na sequência de investigações relacionadas com publicações nas redes sociais sobre identidade de género. Não estavam em causa ameaças, incitamento à violência ou perseguição pessoal, mas comentários e sátiras considerados ofensivos. A detenção, ainda que temporária, funcionou como um acto pedagógico: o humor, quando se afasta da ortodoxia dominante, deixa de ser tolerado como crítica social e passa a ser tratado como potencial ilícito. O ponto fulcral não é, portanto, o anedótico de cada episódio, mas o padrão que os torna previsíveis: a migração do critério jurídico do dano para o critério moral do desconforto.

Aquilo que emerge deste conjunto de casos não é um sistema repressivo clássico, mas um modelo de contenção preventiva da controvérsia e da polémica. A liberdade de expressão deixa de ser um direito negativo — uma esfera protegida da interferência do poder — e transforma-se numa concessão condicionada à conformidade cultural. A polícia já não actua apenas para prevenir danos reais, mas para preservar uma determinada concepção de harmonia social, fundada não na coexistência do conflito, mas na sua neutralização antecipada.

Este deslizamento britânico ganha ainda maior significado quando observado no contexto europeu mais amplo. Se no Reino Unido a censura assume frequentemente a forma de intervenção policial directa, na Europa continental tende a institucionalizar-se por via regulatória e administrativa, deslocando a repressão do Estado para as plataformas digitais, sob ameaça de sanções. A Alemanha, com o seu modelo de remoção acelerada de conteúdos; a França, com tentativas legislativas travadas apenas pelo controlo constitucional; a Irlanda e a Espanha, com a expansão penal dos chamados crimes de ódio; e o quadro supranacional da União Europeia, com a gestão preventiva de “riscos sistémicos” no espaço digital, compõem uma nova cartografia do controlo discursivo.

Estamos, assim, perante uma nova geografia da censura: fragmentada, tecnocrática, moralizada e frequentemente apresentada como protecção. Não se impõe pelo medo explícito, mas pela prudência interiorizada; não silencia por proibição directa, mas por indução de autocensura. E é precisamente por operar sob o disfarce do cuidado, da inclusão e da segurança que esta censura se revela mais difícil de identificar — e, daí, mais perigosa.

Na Alemanha, a censura assume sobretudo a forma de delegação coerciva. Com a entrada em vigor da Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), o Estado não proíbe directamente conteúdos, mas impõe às plataformas digitais prazos extremamente curtos para remover publicações consideradas “manifestamente ilegais”, sob pena de multas avultadas. O efeito previsível — e amplamente documentado — é a remoção preventiva e excessiva de conteúdos lícitos, incluindo sátira política, crítica mordaz e comentários ambíguos. A decisão sobre aquilo que pode ou não permanecer deixa de ser judicial e passa a ser feita por departamentos de moderação privados, incentivados a errar por excesso. A censura não desaparece: privatiza-se, acelera-se e torna-se estruturalmente invisível, diluindo a responsabilidade política num ecossistema de conformidade técnica.

Em França, a deriva manifesta-se através de impulsos legislativos maximalistas, frequentemente travados apenas por instâncias constitucionais. A tentativa de impor a remoção quase imediata de conteúdos considerados “odiosos”, prevista em 2019 na chamada Loi Avia, foi chumbada pelo Conselho Constitucional por violação desproporcionada da liberdade de expressão. O episódio é revelador: não da inexistência de uma pulsão censória, mas da sua contenção ainda possível graças a mecanismos institucionais clássicos. A própria necessidade dessa contenção demonstra que o reflexo dominante do legislador já não é proteger o debate público, mas sanitizá-lo, tratando o conflito simbólico como patologia social.

Nos Estados Unidos, país cujo constitucionalismo consagra de forma quase absoluta a liberdade de expressão, a censura raramente se exerce por via estatal directa. Em vez disso, desenvolveu-se um modelo de censura social e corporativa, alimentado por universidades, grandes empresas tecnológicas e estruturas internas de compliance ideológica. Discursos legalmente protegidos pela Primeira Emenda são, ainda assim, sancionados por despedimentos, desconvites, bloqueios de plataformas e ostracismo profissional. O Estado mantém-se formalmente afastado, mas beneficia indirectamente de um ecossistema em que actores privados realizam a triagem moral do aceitável. A censura não é legal — é económica e simbólica —, mas os seus efeitos são igualmente dissuasores.

Paralelamente, organizações internacionais como a UNESCO e o Fórum Económico Mundial têm promovido uma retórica global sobre “informação fiável” e “resiliência cognitiva” que, apesar de bem-intencionada, pode conduzir à criação de organismos verificadores monopolistas da verdade. A proliferação de “fact-checkers” auto-investidos da função de árbitros do real é sintoma desta nova arquitectura simbólica. Em vez de fomentar o pensamento crítico, institucionaliza-se uma pedagogia de vigilância e conformidade. É nesta deslocação — do juiz para o moderador, do tribunal para a plataforma, do direito para a “política de comunidade” — que o poder encontra a sua forma mais eficiente: aquela que parece técnica e, em consequência, incontestável.

Em Portugal, a nova geografia da censura não se construiu prioritariamente através de proibições legais explícitas nem de repressão penal directa, mas por meio de um mecanismo mais subtil, socialmente legitimado e institucionalmente eficaz: a verificação de factos enquanto dispositivo de autoridade simbólica.

Convém dizê-lo sem ambiguidade: verificar factos é dever do jornalismo. O problema começa quando se converte a verificação em liturgia de certificação moral, confundindo falsidade com dissidência e erro com heterodoxia. Aquilo que constitui uma prática jornalística interna de controlo factual — nascida nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos — tem-se transformado, progressivamente, num instrumento de classificação moral do discurso na sociedade, capaz de sancionar não apenas erros objectivos, mas interpretações, enquadramentos e leituras divergentes da realidade.

Importa, portanto, distinguir com rigor entre verificação factual estrita, avaliação interpretativa, prognóstico de risco e moderação normativa do discurso, porque é a confusão sistemática entre estes planos — frequentemente apresentada como neutralidade técnica — que transforma uma prática jornalística legítima num dispositivo de ortodoxia simbólica.

Quando essa distinção se perde, a verificação deixa de separar erro factual de discordância racional e passa a funcionar como instância de delimitação do discurso socialmente aceitável. O efeito não é apenas informativo, mas disciplinador: conteúdos rotulados como “enganadores” ou “falsos” sofrem redução de alcance, avisos compulsórios ou enquadramentos impostos, produzindo uma forma de censura indirecta sem acto censório identificável. Não há proibição formal, não há decisão judicial, não há censor visível — há penalização da circulação.

A especificidade portuguesa — com um jornal digital específico (Polígrafo) e secções autónomas em jornais tradicionais (e.g., Público e Observador) — reside no facto de este processo se apresentar como tecnicamente neutro, moralmente benévolo e democraticamente necessário. Significa isto que a verificação de factos beneficia de uma aura de cientificidade e imparcialidade que a protege do escrutínio crítico. Nesta linha, questionar os seus critérios, metodologias ou pressupostos deixa de ser visto como exercício legítimo de crítica e passa a ser interpretado como suspeita de má-fé, ignorância ou alinhamento com a “desinformação”.

Este modelo nacional inscreve-se, aliás, num ecossistema europeu mais vasto, moldado por orientações e enquadramentos supranacionais. O quadro regulatório criado pela União Europeia, em particular através do Digital Services Act, institucionalizou uma lógica de governação preventiva do discurso baseada na gestão de “riscos sistémicos”. Neste contexto, a verificação de factos surge como interface legitimadora entre regulação pública e execução privada, fornecendo às plataformas a justificação técnica e moral para decisões de rotulagem, despromoção ou remoção de conteúdos.

O papel do financiamento público e para-público mostra-se aqui particularmente decisivo. Muitos projectos de verificação de factos operam com avultados apoios directos ou indirectos de programas europeus, parcerias institucionais ou fundações alinhadas com as mesmas agendas normativas. Forma-se, assim, um circuito de validação mútua: a União Europeia define riscos, as plataformas executam políticas de mitigação e os verificadores fornecem o selo de legitimidade. A censura deixa de ter centro identificável e passa a operar como processo distribuído, técnico e moralizado.

Em Portugal, este sistema revelou especial eficácia precisamente por evitar o confronto frontal com a liberdade de expressão. Não se apresenta como censura, mas como protecção; não como controlo, mas como esclarecimento; não como limitação, mas como responsabilidade. O resultado, porém, foi um espaço público progressivamente homogeneizado, onde a controvérsia é tolerada apenas enquanto não colide com os enquadramentos validados pelas instâncias de verificação.

A censura contemporânea, neste quadro, não se impõe contra a liberdade de expressão, mas em nome da sua salvaguarda. E é nessa inversão — profundamente característica das democracias liberais tardias — que reside a sua maior eficácia e o seu perigo mais persistente.

Um dos aspectos mais insidiosos desta nova censura reside na inversão do ónus da prova moral. Ao contrário do que se poderia esperar numa sociedade liberal, onde o Estado deve justificar toda e qualquer limitação à liberdade individual, assistimos agora a um cenário em que o cidadão é que deve demonstrar, a priori, que o seu discurso não causa mal-estar. Este princípio de precaução moral — baseado em sensibilidades variáveis e em ofensas presumidas — transforma qualquer fala pública num potencial risco jurídico, laboral ou social.

Mesmo em regimes onde a liberdade de expressão está consagrada constitucionalmente, como em Portugal, a retórica da protecção dos vulneráveis tem sido mobilizada para normalizar formas subtis de silenciamento. O recurso frequente à Lei de Imprensa para exigir direitos de resposta desproporcionados, ou a tentativa de regular plataformas digitais sob o pretexto da desinformação, constitui uma ameaça séria à autonomia editorial. Mais grave ainda, algumas decisões da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) revelam uma crescente adesão a critérios ideológicos, mascarados de neutralidade administrativa.

Na academia, o fenómeno é igualmente preocupante. Professores e investigadores evitam cada vez mais temas considerados “sensíveis”, mesmo quando são objecto legítimo de investigação. Expressões como “neocolonialismo”, “privilégio branco” ou “violência estrutural” são, por vezes, impostas como premissas axiomáticas que dispensam debate. Em nome da inclusão e da justiça epistémica, nega-se a própria dialéctica do conhecimento. O caso da Universidade de Sussex, onde a professora Kathleen Stock foi compelida a demitir-se em 2021 por defender posições críticas sobre género e identidade, ilustra como o ambiente universitário pode tornar-se inóspito para o pensamento dissidente.

É neste quadro que emerge a necessidade de reabilitar a liberdade de expressão como valor-fonte da democracia e não como privilégio revogável. A liberdade de dizer o que desagrada, o que incomoda, o que contraria, é precisamente a que define os contornos de uma sociedade livre. Se reduzida ao que é confortável, a liberdade transforma-se numa concessão condicionada pelo espírito dominante. A história das democracias ensina que é sempre em nome do bem que se começa a censurar — e é sempre no silêncio do bem que a liberdade morre.

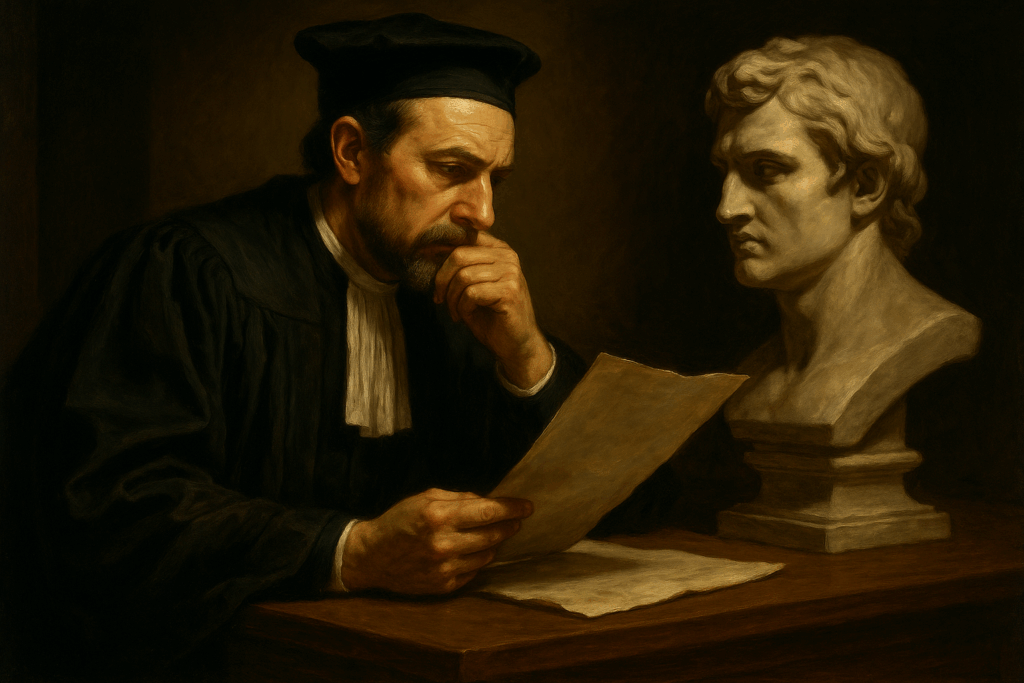

Importa assim recuperar a lição clássica de John Stuart Mill, no seu ‘On Liberty’ de 1859: “A única liberdade que merece esse nome é a de procurar o nosso próprio bem à nossa maneira, desde que não privemos os outros do seu bem.” Esta liberdade implica a possibilidade de errar, de ser impopular, de desafiar o senso comum. Sem essa liberdade, toda a arquitectura institucional da democracia perde fundamento. Não basta garantir formalmente a liberdade de expressão: é preciso que esta seja culturalmente valorizada, politicamente defendida e juridicamente protegida.

Ora, mas se a linguagem séria é hoje regulada por códigos e rótulos, é no humor — precisamente por ser ambíguo, exagerado, cruel ou hiperbólico — que a pressão do novo moralismo se torna mais visível. A batalha pela palavra passa, inevitavelmente, pela batalha pelo riso.

3 – O humor como fronteira política: sátira, escárnio e resistência simbólica

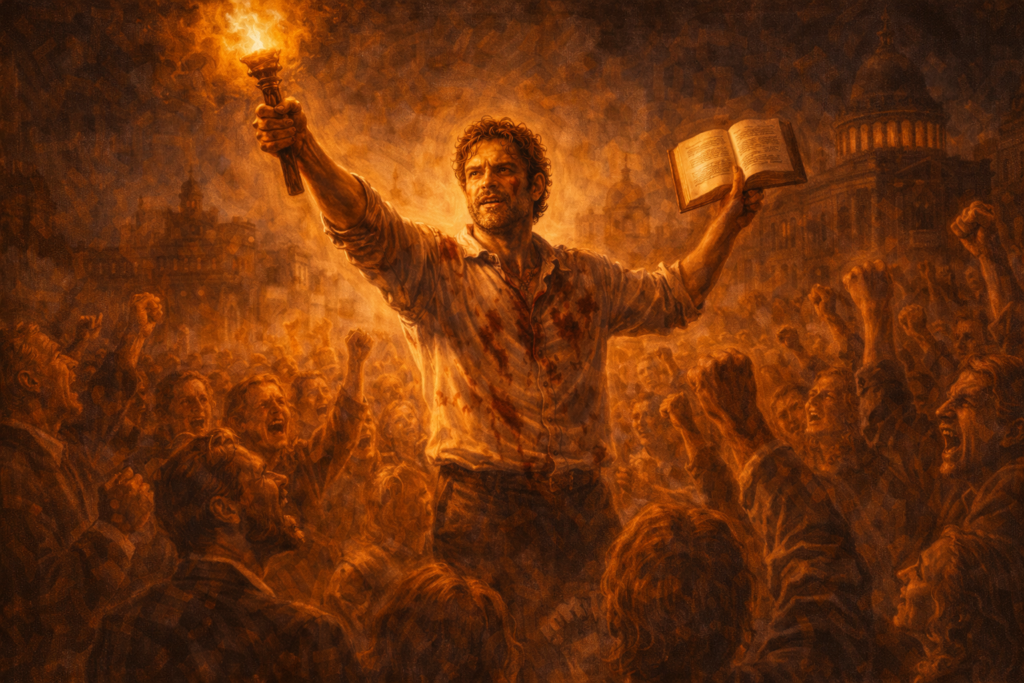

Desde as origens da política, o riso foi um gesto de liberdade. Não por acaso, é precisamente quando o discurso sério se torna vigiado que o humor passa a ser tratado como ameaça. O riso ocupa aquilo que a linguagem normatizada já não consegue dizer sem punição. De Aristófanes a Karl Kraus, a sátira acompanhou os tempos como sombra vigilante do poder, desmascarando os seus excessos, ridicularizando os seus rituais, expondo a sua hipocrisia. Quando as palavras são formatadas para obedecer, o escárnio rompe-lhes a couraça. Onde impera a reverência, o humor rasga o véu. É nesse espaço simbólico que se trava uma das mais discretas, mas decisivas batalhas pela liberdade: a do direito de rir, inclusive — e sobretudo — do que é sagrado.

O filósofo e escritor francês Henri Bergson, galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1927, no seu célebre ensaio sobre o riso, via na comédia uma correcção social — uma função que pressupunha ainda uma sociedade capaz de distinguir entre rigidez social e erro moral, distinção essa que hoje se encontra profundamente erodida. Mas hoje o riso deixou de ser visto como sinal de inteligência ou liberdade — tornou-se perigoso. Uma piada mal calibrada pode significar ostracismo, processos judiciais ou campanhas de difamação. Os regimes não precisam já de censores oficiais quando o próprio público se converte em polícia da virtude.

O exemplo francês do Charlie Hebdo é paradigmático: uma publicação satírica, com décadas de tradição anticlerical e antiautoritária, viu-se transformada num símbolo trágico da liberdade de expressão após o massacre de 2015. No entanto, paradoxalmente, o mesmo mundo que marchou pelas ruas em defesa da liberdade dos cartoonistas passou, nos anos seguintes, a condenar autores satíricos que ousaram tocar nos temas “errados”. A liberdade tornou-se condicional: aceita-se o humor irreverente desde que não ultraje os novos tabus. O critério deixou de ser a defesa da liberdade em si mesma e passou a ser a adequação do alvo satirizado à hierarquia moral do momento.

Este novo “humor seguro” — higienizado, institucional, embebido em virtudes de inclusão e diversidade — já não provoca, mas apazigua. O humor deixa, assim, de ser linguagem de ruptura para se tornar instrumento de gestão emocional. Deixa de ser ferramenta de resistência para se tornar veículo de conformismo. Programas de televisão, festivais de comédia e redes sociais cultivam humoristas que se autocensuram com zelo, substituindo o escárnio pelo paternalismo moral. O humor institucionalizado é uma peça do mecanismo de domesticação simbólica: ri-se do aceitável ou acessório, nunca do essencial.

A esta transfiguração do riso associa-se a sofisticação dos mecanismos de punição. Não é já necessário tribunais ou censores explícitos: basta um sistema de incentivos, reputações e cancelamentos sociais para instalar a prudência interiorizada. A ironia torna-se então um acto de coragem. O escritor checo Milan Kundera, que viu o seu país sofrer sob os rigores da ortodoxia comunista, reconhecia na leveza do humor a última forma de insubmissão num mundo de pesadas certezas. Hoje, a leveza mostra-se suspeita.

Mas nem todo o humor desaparece. Nas margens — sempre nas margens — há quem ouse rir do que não se pode nomear, zombar daquilo que se tornou sagrado. O humor dissidente resiste, como erva teimosa entre as pedras. E é aí que, felizmente, vive a liberdade: não nos palcos centrais, mas nas frinchas do discurso dominante, onde ainda há lugar para a ironia como gesto de lucidez e para o escárnio como exercício de sanidade.

A liberdade de expressão — real, e não simbólica — exige zonas de desconforto, territórios onde a ironia possa ofender, desestabilizar e provocar. Onde o riso não seja domesticado por códigos morais impostos, mas emergente de uma visão crítica e autónoma. Essa liberdade não se defende com regulamentos, mas com espírito — aquele que ri é mais livre do que aquele que apenas consente.

A sátira não é ornamento democrático — é uma bússola política que identifica e aponta o grotesco quando o poder se leva demasiado a sério. O austríaco Karl Kraus, que dedicou a vida a espezinhar os abusos do poder e a corrupção da linguagem — e que considerava que o jornalismo parasitário, superficial e cúmplice era o lugar onde a verdade vai morrer —, entendia o escárnio como forma superior de lucidez. E, de facto, não há regime autoritário que se mantenha incólume à gargalhada justa, tal como não há mentira que resista ao riso bem dirigido.

Por estes motivo, todo o poder teme o humor, por causa de duas razões simples: não argumenta, desarma; não debate, expõe. A piada eficaz não convence — revela. E é nos actos de revelação súbita, quase instintiva, que reside o seu potencial político: desarticula os andaimes do discurso oficial, rompe com a gramática do poder. Em tempos em que a linguagem se quer correcta, os afectos higiénicos e as ideias depuradas, o humor que incomoda torna-se perigoso — e justamente, nesta perspectiva, indispensável.

O riso, enquanto mecanismo de resistência simbólica, opera como forma de descompressão social, mas também de transgressão simbólica, estabelecendo um intervalo, uma suspensão momentânea das hierarquias e certezas. Na tradição europeia do “carnaval” — como estudada pelo russo Mikhail Bakhtin —, o riso criava um mundo às avessas, onde o rei era ridicularizado e o mendigo coroado. Não se tratava apenas de folclore, mas de um ritual profundamente político: o riso dissolvia a aura do poder, tornando-o visível e frágil. A sua força residia precisamente na suspensão temporária da sacralidade — algo que os sistemas contemporâneos procuram evitar a todo o custo.

Na contemporaneidade, contudo, o “carnaval” tem sido administrado. Os palhaços são contratados pelos príncipes, e o escárnio tornou-se linha editorial das fundações patrocinadas por grandes corporações. Esta transfiguração do riso faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão simbólica: permite-se a crítica desde que esta não produza abalo. A sátira institucionalizada existe para evitar que surja uma verdadeira sátira insurgente.

Neste cenário, tem emergido assim a figura do humorista funcional: aquele que desempenha o papel de irreverente enquanto, de facto, reforça os códigos dominantes. Esse humorista não morde a mão do poder — antes a lambe, entre piadas suaves e comentários “progressistas”. Não se trata de censura directa, mas de alinhamento tácito. O verdadeiro humorista crítico é, por isso, cada vez mais raro — e mais necessário.

O desaparecimento da sátira feroz como espaço de pensamento paralelo equivale à perda de uma instância simbólica de autonomia. Quando já não se pode rir dos juízes, dos moralistas, dos tecnocratas, dos jornalistas ou dos pedagogos do regime, a liberdade está em estado terminal. Um corpo político incapaz de suportar o riso é um corpo doente, e um sistema que teme o humor é um sistema que já não confia na sua própria legitimidade.

Sobretudo pelo actual estado de letargia, se mostra fundamental a defesa do humor — da sátira, do escárnio, da caricatura —, que deve ser feita sem ambiguidades. Não se trata de defender piadas “más” (ou “boas”), mas de afirmar o direito a incomodar. A verdadeira liberdade de expressão não protege o conforto, mas a dissidência. E a dissidência, por definição, é aquilo que desafia o consenso, que perturba a doxa, a verdade social (ou oficial), que expõe o absurdo sob a máscara do normal.

Em todo o caso, neste contexto, torna-se essencial distinguir entre o humor como acto de consciência e o humor como instrumento de conformidade. Entre o riso que liberta e o riso que adormece há, de facto, uma diferença abissal. A primeira forma é subversiva, a segunda é terapêutica no pior sentido: serve para manter a ordem das coisas, para anestesiar, para naturalizar o ridículo. Não há nada mais trágico do que uma sociedade que só se permite rir com o aval da autoridade.

A luta pela liberdade de expressão, quando vista pelo prisma do humor, revela-se ainda mais urgente, porque não se trata apenas de garantir o direito ao discurso sério, argumentativo ou académico. Na verdade, trata-se de preservar o espaço da incongruência, da dissonância, da gargalhada insolente — que tantas vezes é a única resposta possível à opressão subtil do politicamente correcto, da tecnocracia benevolente e da moral pública profiláctica.

Por outro lado, há ainda uma dimensão histórica a recuperar: regimes autoritários sempre tentaram controlar, silenciar ou cooptar o humor. No século XX, as ditaduras europeias puniam com prisão os caricaturistas e humoristas que ousavam parodiar o chefe supremo ou os símbolos do regime. A razão era simples: o humor revela a fragilidade do poder, expõe o rei nu, subverte a liturgia da autoridade. Em contextos onde o culto da personalidade substitui a razão pública, o riso é, em ditaduras ou poderes absolutistas, um acto de profanação intolerável.

Mas mesmo nas democracias liberais contemporâneas, os limites do aceitável estão a tornar-se cada vez mais apertados. A linha entre crítica e “ódio” é deliberadamente borrada. Os humoristas são subliminarmente intimados, alvos de processos judiciais, ostracizados por grupos de pressão, muitas vezes sem que sequer uma infracção legal tenha ocorrido. A cultura do ofendido — essa sensibilidade hipertrofiada — opera como nova censura moral, invocando o direito ao não desconforto como princípio absoluto.

Mas o humor, para cumprir a sua função política e civilizacional, deve justamente incomodar, devendo atingir o que parece intocável, desafiar a sacralização do discurso dominante e provocar os dogmas de cada tempo. No século XXI não deveria haver o direito a não ser ofendido — há, sim, o direito de ofender como forma de expressão crítica, desde que não se recorra à incitação à violência. É este o ponto que muitos esquecem — ou, mais gravemente, manipulam.

Nunca é demais relembrar Karl Kraus que defendia ser a missão do humorista a de “lançar um fósforo ao barril de pólvora da hipocrisia”. O problema é que, hoje, a pólvora está escondida sob grossas camadas de eufemismo institucional e consensos moralistas. Há, no entanto, ainda quem acenda fósforos — e é, assim sendo, não surpreende que continuem a existir tentativas de os apagar.

Preservar o humor como acto de resistência é, pois, proteger uma forma de liberdade insubmissa, lateral e não programada. Até porque o humor genuíno não exige filiação política, não segue cartilhas, não responde bem a guiões. Esse tipo de humor incomoda tanto, porque não se deixa domesticar — e talvez seja esta a derradeira fronteira simbólica da liberdade de expressão: quando cai, tudo o resto já está comprometido.

Assim, num tempo em que a palavra é escrutinada como nunca e o pensamento se curva à vigilância difusa das multidões ofendidas, o humor permanece um dos poucos redutos onde ainda será possível pensar em liberdade. Não porque seja neutro ou apolítico, mas precisamente porque escapa às convenções, aos códigos e aos consensos impostos. E seja claro: humor não pretende reconciliar — quer friccionar, provocar, revelar. Daí que uma sociedade que pretenda ser verdadeiramente livre deve proteger, com zelo e lucidez, o direito ao riso — mesmo quando nos incomoda. Aliás, sobretudo quando nos incomoda.

4 – A falácia do discurso único “em nome do bem”

Quando até o riso precisa de autorização moral, a censura já não se justifica apenas pela ordem ou pela segurança — justifica-se pelo bem. É aí que o perigo se torna doutrinário.

A retórica do bem — ou, para se ser mais exacto, a sua instrumentalização política e moral — tornou-se, no nosso tempo, a mais eficaz arma de supressão da controvérsia, não enquanto aspiração ética plural, mas enquanto dogma fechado e administrável. Disfarçado de consenso, este novo absolutismo moral não necessita já de censores com braçadeiras ou tribunais com toga — basta-lhe invocar o “bem comum”, o “interesse colectivo” ou, mais subtilmente, “a protecção dos vulneráveis”. A operação é simples: quem ousar divergir será imediatamente colocado fora do espaço da virtude e, por conseguinte, fora do espaço legítimo da palavra. Não se combate o argumento — aniquila-se o arguente. E tudo, note-se, em nome da justiça, da inclusão ou da segurança. O velho autoritarismo que reprimia com punho de ferro foi substituído por um paternalismo zeloso que cala com luvas de veludo.

O primeiro elemento desta falácia reside na própria ambiguidade da categoria “bem”. O bem para quem? Em que circunstância? Com que fundamento? A História Política está repleta de atrocidades justificadas por uma noção de “bem” definida pelos vencedores, pelos dominantes ou, mais frequentemente, pelos auto-iluminados. O bem, enquanto categoria moral, é algo sempre disputável — e deve sê-lo. Quando se absolutiza uma determinada concepção de bem, suprime-se a política enquanto campo de debate e substitui-se por uma espécie de teologia cívica, onde o herege é expulso sem direito a contraditório.

Como escreveu Isaiah Berlin, filósofo e ensaísta britânico de origem russa, a liberdade negativa — a liberdade de não ser coagido — deve prevalecer sempre que há risco de um ‘bem supremo’ ser imposto coercivamente. Nesse sentido, limitar a expressão “em nome do bem” é não apenas uma usurpação moral, mas uma traição política. Não se trata de negar a existência de valores comuns, mas de recusar a sua imposição coerciva como substituto da política.

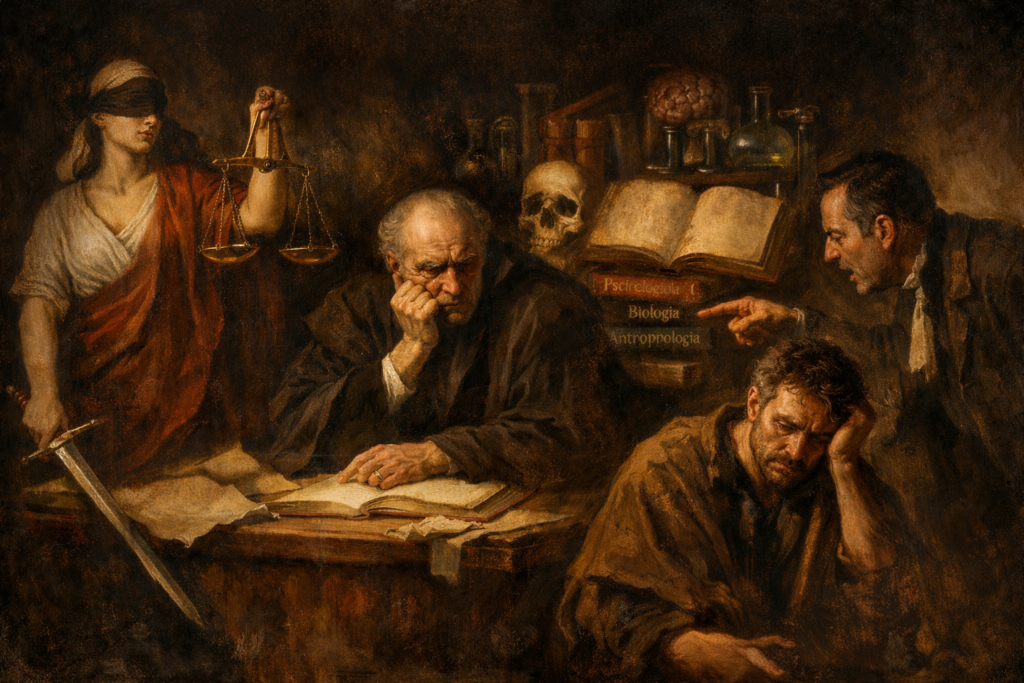

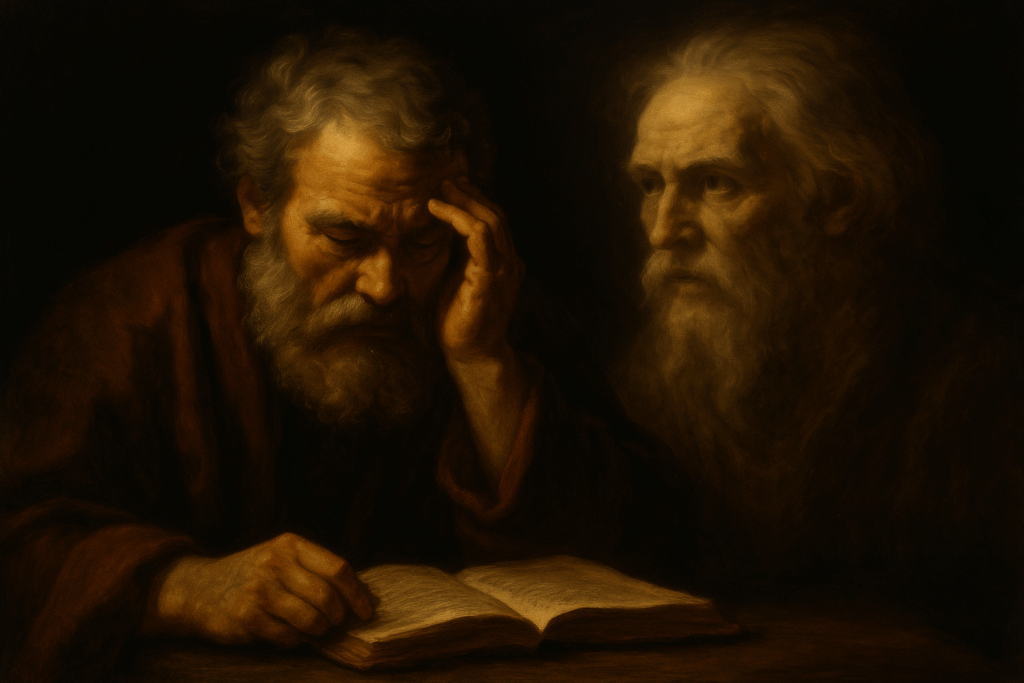

Esta operação de clausura moral remonta ao velho mecanismo inquisitorial: a imposição de uma ortodoxia não discutível, em nome de uma salvação inquestionável. Quando deixado nas mãos dos que detêm o poder — político, mediático ou académico —, o bem transforma-se facilmente em arma de exclusão e em critério de censura. Não há ditadura que não tenha invocado o bem colectivo. Na verdade, o totalitarismo não se alimenta do mal declarado, mas do bem proclamado. Os exemplos são abundantes: dos “bons costumes” da Inquisição à “virtude revolucionária” de Robespierre, passando pelas campanhas de reeducação cultural da Revolução Cultural chinesa, sempre o bem, como conceito definido e estabelecido pelo poder, serviu como argumento último para calar, excluir e reprimir.

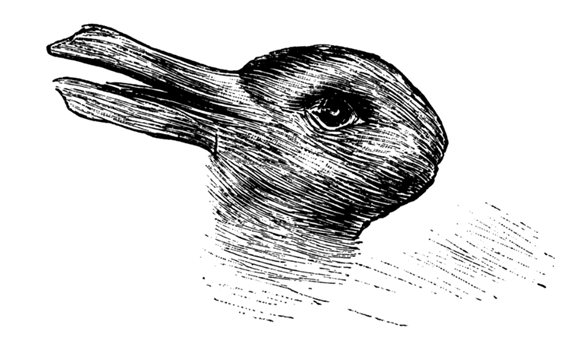

O segundo pilar desta falácia é o uso deturpado do chamado paradoxo da tolerância, tal como formulado por Karl Popper, filósofo austríaco naturalizado britânico. No seu ensaio The Open Society and Its Enemies, Popper advertia que uma sociedade não pode ser ilimitadamente tolerante com quem propõe a destruição da própria tolerância. Mas aquilo que ele visava eram posições abertamente totalitárias, não opiniões dissonantes, dúvidas razoáveis ou críticas incómodas. A expansão deste princípio para lá do seu contexto original constitui uma forma de fraude conceptual: utiliza-se uma excepção defensiva como regra ofensiva.

A perversão contemporânea deste modelo consiste em aplicar este princípio como se qualquer crítica à ortodoxia dominante — seja ela sanitária, sexual, climática ou identitária — fosse uma ameaça existencial. Assim, o paradoxo de Popper é transformado num instrumento de aniquilação da liberdade: basta acusar alguém de intolerância para legitimar a sua exclusão do espaço público. O resultado tem sido a criação de uma sociedade onde a própria ideia de controvérsia se torna suspeita.

Tal aplicação enviesada conduz a uma lógica circular: a tolerância só é permitida se confirmar os limites definidos pelos “tolerantes” oficiais. Esta inversão do princípio liberal acaba por cristalizar uma forma de censura ética, mascarada de progressismo, e paradoxalmente intolerante com qualquer dúvida, nuance ou hesitação. Este é o triunfo do dogma sob a máscara da empatia — e a sua arma predilecta é a linguagem ambígua, que permite sancionar sem parecer opressivo. Assim, não se proíbe — regula-se; não se cala — modera-se; não se censura — ajusta-se às “comunidades afectadas”.

A terceira dimensão desta falácia é a cristalização de um moralismo institucional que serve de escudo à mediocridade governativa e de arma contra o pluralismo. Nos parlamentos, nas universidades, nas redacções e nos fóruns internacionais instala-se a ideia de que há um conjunto de temas cuja discussão está encerrada, porque o bem já foi decretado por decreto, por peritos ou por hashtags. Este moralismo é duplamente perigoso: não apenas impede o debate, como transforma qualquer tentativa de reabri-lo numa ameaça à paz pública ou ao progresso. Pior ainda, mascara interesses económicos e jogos de poder com um verniz de pureza ética. Não se trata de buscar a verdade — trata-se de manter a hegemonia simbólica e política. E quem ousar levantar a voz será acusado não de errar, mas de pecar.

Esta sacralização de um bem oficial neutraliza a função crítica das instituições democráticas. Quando se proclama que determinada política é “inevitável” ou “cientificamente indiscutível”, está-se a abolir a própria natureza da política como espaço de escolha, ponderação e controvérsia. O “inevitável” é o nome moderno do dogma. Sob este véu moral, a política transforma-se em administração de verdades estabelecidas, tornando inútil o debate e redundante o voto. A cidadania reduz-se a ritual. E o consenso, quando assim imposto, não é acordo — é silêncio organizado.

Importa também denunciar a tentação do “consenso obrigatório” como forma de governo emocional. Ao invés de permitir que opiniões opostas coexistam, tolerem-se e se confrontem, ergue-se a exigência de unanimidade moral. Esta não é fruto da persuasão, mas da pressão: quem cala consente, quem fala é suspeito. O poder, sob esta lógica, deixa de ser mediado por instituições e passa a ser regulado por emoções públicas — indignações, comoções, celebrações. A política cede à liturgia. Como alertava Roger Scruton — filósofo britânico que viveu décadas fora do consenso académico pelas suas posições conservadoras e de crítica ao utopismo moral —, quando a linguagem moral se separa das realidades humanas, torna-se um meio de manipulação, não de compreensão. Assim, quando a discordância é tratada como heresia, a democracia transforma-se num ritual vazio, onde a liberdade é substituída pela encenação.

Esta falácia do bem único também se manifesta na educação e na cultura. Em nome do bem-estar emocional dos alunos, já se censuram textos clássicos, evitam-se debates incómodos, reescrevem-se programas. Em nome do bem das comunidades, reprime-se a sátira, regulam-se piadas, expurgam-se obras.

O campo cultural, outrora reduto da liberdade e da provocação, torna-se território policiado por comissários da sensibilidade. Esta é uma nova iconoclastia, embora suave, que não destrói símbolos à vista de todos, mas reconfigura os seus significados até os tornar inofensivos: não queima livros — mas desprograma-os; não aprisiona escritores — mas ostraciza-os. Tudo com a bênção das boas intenções. Como lembrava John Locke, o grande perigo da liberdade não está nos erros da razão, mas na sua supressão.

O problema agrava-se quando esta falácia coloniza o próprio vocabulário. Termos como “negacionismo”, “discurso de ódio”, “desinformação” ou “radicalismo” passam a funcionar como rótulos automáticos para tudo o que escapa ao alinhamento moral vigente. Nem sequer são conceitos jurídicos, mas slogans ideológicos: são utilizados não para clarificar, mas para estigmatizar e expulsar. Em vez de promover o esclarecimento, fomentam o silêncio.

Por fim, esta falácia é eficaz porque se ancora no medo — no medo do conflito, no medo do erro, no medo da exclusão. Quem discorda teme ser lido como inimigo do bem. Contudo, o verdadeiro inimigo do bem é quem o aprisiona numa só forma, num só discurso, numa só bandeira. Sejamos claros: o bem democrático é o bem plural, imperfeito, sujeito a escrutínio. O seu contrário não é o mal, mas o dogma. E o seu maior risco não é o erro, mas o monopólio moral.

Em todo o caso, a liberdade de expressão não é uma licença para dizer tudo sem consequência — na verdade, é a condição para que os significados do bem, do justo, do verdadeiro possam ser disputados. Quando essa liberdade é sacrificada no altar de um bem oficial, aquilo que se perde não é apenas uma opinião — é a própria possibilidade de haver e se fazer política. Uma sociedade que abdica da liberdade em nome de um bem maleável ao poder já não está do lado do bem — está do lado da servidão. E toda esta falácia só é possível porque se joga no plano das palavras — na linguagem que o “bem” se transforma em norma, e a norma em interdição.

5 – A linguagem como território de batalha

A luta pela liberdade de expressão é, antes de mais, uma luta pelo significado das palavras. Quem controla o vocabulário, controla o horizonte do pensamento admissível. Desde as antigas censuras inquisitoriais até às mais modernas campanhas por “linguagem inclusiva”, a disputa política sobre a linguagem não é acessória: é central. A linguagem não apenas descreve o mundo — constrói-o. Em consequência, toda a tentativa de domar as palavras é, no fundo, uma tentativa de domar as consciências.

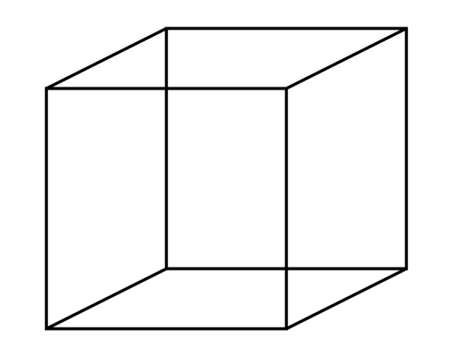

Na obra 1984, George Orwell concebeu a Novilíngua como instrumento de dominação: uma língua artificial onde certos conceitos eram apagados, outros truncados, e muitos mais submetidos à lógica do “duplipensar” — a capacidade de aceitar simultaneamente dois significados contraditórios, desde que servissem a doutrina oficial. O objectivo não era apenas manipular: era tornar a controvérsia e a discórdia impossíveis. Se não há palavras para nomear uma ideia, essa ideia deixa de existir para o espírito. De facto, a opressão perfeita não é a que cala: é a que impede de pensar.

O mérito de Orwell não foi prever tecnologias e distopias, mas compreender que a dominação moderna se faz pela amputação do vocabulário disponível, significando que a linguagem é a primeira trincheira da liberdade — e a mais fácil de ser minada sem alarme.

Este tipo de controlo semântico tem reaparecido nos últimos anos sob formas mais subtis, mas igualmente eficazes. A reescrita linguística contemporânea não impõe silêncios absolutos — prefere reformatar o admissível, classificando certos termos como “violentos”, “discriminatórios” ou “problemáticos”. Cria-se, assim, um léxico autorizado e um vocabulário interdito. Palavras comuns tornam-se perigosas; certos nomes, invisíveis; determinados conceitos, contaminados. A censura não se apresenta como interdição policial, mas como “responsabilidade comunicacional”. O resultado disto é uma autocensura lexicográfica que impede a clareza e impõe um balbuciar moralmente certificado.

Victor Klemperer, filólogo alemão que analisou a linguagem do Terceiro Reich, demonstrou como o nazismo se implantou também pela via lexical. Em LTI – A Linguagem do Terceiro Reich, mostrou como as palavras mudam de valor sem parecerem mudar de forma e também como a repetição sistemática converte a linguagem comum numa ferramenta de contágio ideológico. “As palavras podem ser como doses minúsculas de arsénico”, escreveu Klemperer, acrescentando que podem ser engolidas sem se perceber o efeito tóxico, que é lento, mas inexorável.

O paralelismo não está na natureza dos regimes, mas na eficácia do método: tornar a linguagem portadora de reflexos automáticos. Quando um vocábulo deixa de ser uma descrição neutra e passa a ser um marcador moral ou ideológico, a língua deixa de ser um meio de entendimento para se tornar campo de trincheiras simbólicas.

Na actualidade, esta engenharia lexical aparece disfarçada de “inclusão”, “respeito” ou “progressismo”. Substituem-se “homem” e “mulher” por “pessoas com útero” ou “pessoas com pénis”; proíbem-se termos como “mãe” e “pai” em formulários administrativos; troca-se “idoso” por “pessoa com vivência prolongada”. Mas o problema não reside apenas no grotesco eufemismo: reside na tentativa de reformar o mundo através da linguagem, ignorando o mundo que realmente existe. Pretende-se que a alteração dos termos transforme a realidade, quando, em muitos casos, apenas a encobre. A linguagem deixa de ser janela e passa a ser véu.

Não se trata de negar a evolução da linguagem nem a legitimidade de novas formas de nomeação, mas de questionar a sua imposição coerciva como critério de virtude cívica. Até porque coexiste com outra forma de batalha semântica: a inversão de significados. Aquilo que antes era “liberdade” passa a ser “radicalismo”; aquilo que era “moderação” torna-se “cumplicidade”; aquilo que era “investigação” ou “dúvida epistemológica” transforma-se em “desinformação”. O exemplo mais flagrante é o termo “negacionista” — uma palavra outrora associada à negação do Holocausto, mas que hoje serve para silenciar qualquer dúvida sobre temas políticos, científicos ou sanitários. Esta manipulação semântica opera como um algoritmo moral: classifica, isola e pune. A palavra deixa de comunicar: passa a denunciar.

O filósofo francês Michel Foucault, ao estudar no século XX os mecanismos de poder, mostrou como o controlo discursivo é essencial à dominação: não se controla apenas pelo que se proíbe dizer, mas pelo que se impõe como único modo legítimo de dizer. Ao contrário de Orwell, Foucault não acreditava numa linguagem neutra ou “pura”, mas advertia que os regimes de verdade se sustentam em práticas discursivas que definem o admissível e o inadmissível. Assim, a linguagem torna-se campo de normalização, uma ferramenta de biopoder. A crítica foucaultiana é aqui útil precisamente enquanto anatomia do poder, não como relativização da verdade enquanto horizonte de procura.

Quando se impõe uma gramática moral obrigatória, o dissidente torna-se assim um herege linguístico, sujeito a correcção, reeducação ou exílio simbólico. Neste cenário, a resistência passa também pela preservação da linguagem como espaço de liberdade. Isso não implica conservar vocábulos anacrónicos ou perpetuar expressões ofensivas, mas recusar a engenharia semântica como método de governo. Aquilo que está em causa nem é a delicadeza do discurso, mas o direito de nomear a realidade com precisão, ironia ou dissidência. A linguagem acaba por ser o campo onde o mundo é disputado: nomear é dar existência, disputar palavras é disputar sentidos, e disputar sentidos é disputar poder. Aquilo que está em jogo, portanto, não são apenas termos — é o mundo que esses termos permitem pensar.

A defesa da liberdade de expressão exige também uma vigilância sobre os mecanismos subtis da censura semântica — exige que recusemos a imposição de fórmulas obrigatórias, que resistamos à codificação moral do discurso, que defendamos a ambiguidade e o jogo como partes legítimas da linguagem humana. Como dizia Milan Kundera, “a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento” — e também a luta da palavra contra o molde, do verbo contra o ritual, da frase viva contra o manual de instruções.

O risco maior, neste complexo contexto, não é o insulto explícito, mas a conformidade implícita. Quando todos falam com o mesmo vocabulário, segundo o mesmo código e pela mesma cartilha, a linguagem perde o seu poder libertador e torna-se instrumento de vigilância. A gramática da liberdade não pode ser reduzida a fórmulas politicamente aprovadas. A língua é um campo de possibilidades, e a democracia — se for mais do que uma aparência — deve garantir que todas os caminhos possam ser explorados.

Uma sociedade que abdica da liberdade linguística em nome da ordem simbólica, da correção ou do “bem” torna-se vítima da sua própria domesticação. O vocabulário do futuro não se inventa por decreto: constrói-se na tensão entre a herança e a invenção, entre a dissidência e o diálogo, entre a polémica e a conciliação, entre o erro e o risco. Quem quiser libertar o pensamento deve começar por libertar as palavras.

6 – A palavra como último bastião

Chega um momento em que a resistência deixa de se fazer com bandeiras, assembleias ou votos. Faz-se com palavras — não como ornamento retórico, mas como último recurso político. Quando os tribunais passam a decidir em nome de humores colectivos ou de princípios flutuantes; quando os parlamentos se refugiam em consensos artificiais fabricados por hashtags ou lobbies internacionais; quando a imprensa já não investiga, mas repete, e as universidades já não ensinam, mas doutrinam — resta-nos a palavra: a crua, a desobediente, a perigosa. Aquela que não se curva à moral obrigatória nem à gramática aprovada. Aquela que diz aquilo que não se pode dizer, sobretudo aquela que, mesmo sussurrada, contém mais verdade do que mil comissões de peritos.

A liberdade de expressão não é apenas um direito positivo — é uma estrutura ontológica do pensamento humano, a condição para se formular hipóteses, discordar, corrigir e imaginar alternativas. Não se trata de um adorno das democracias, mas o seu próprio alicerce. Retire-se-lhe esse pilar, e tudo o mais se desmorona: a deliberação, o voto, a crítica, a renovação. Uma sociedade pode tolerar desigualdades, falhas institucionais, injustiças transitórias — mas não sobrevive à supressão da linguagem livre, porque perde, assim, a capacidade de pensar em voz alta, de aprender com o erro, de resistir à degenerescência do poder.

Mais ainda: a palavra é a encarnação mínima da liberdade. Quando tudo está capturado — os aparelhos mediáticos, os tribunais constitucionais, as fundações culturais, as agências de financiamento e os organismos internacionais —, o único gesto de insubmissão que resta é o de falar fora da ordem. A palavra é a barricada do indivíduo contra o esmagamento colectivo e, daí, o último acto, mesmo que perigoso, de dignidade diante da engenharia social.

Por estes motivos, os regimes que mais temem a verdade são também aqueles que mais se esforçam por regular a linguagem. Nem sempre o fazem com violência explícita: hoje preferem o código de conduta, o guião inclusivo, a regulamentação algorítmica, e os fact checkings com contrato de prestação de serviços. Não se proíbe directamente: desmonetiza-se, silencia-se, remove-se, bane-se, cancela-se. A censura moderna é uma operação de limpeza simbólica, feita com luvas de látex e discursos progressistas.

Neste cenário, o dissidente não é alguém que propõe a ruptura total — é, cada vez mais, alguém que se recusa a dizer a palavra certa no momento certo, da forma certa. A nova censura não pede silêncio — exige conformidade vocal. E, como alertava Victor Klemperer, a verdadeira ditadura instala-se não quando se prende um opositor, mas quando se faz com que todos digam a mesma coisa com palavras diferentes e julguem estar a pensar livremente. Ou seja, na verdade, a uniformidade linguística não elimina o conflito — apenas o desloca para o interior das consciências, mostrando-se ainda mais atroz.

Defender a liberdade de expressão tornou-se, assim, quase um acto radical, precisamente porque já não é permitido sob a aparência do consenso. É o último reduto da cidadania activa. E, ao contrário do que afirmam os seus detractores — que confundem liberdade com licenciosidade —, ela não é a porta para o caos, mas a única garantia de ordem legítima. A garantia de uma ordem construída não pela repressão do diverso, mas pela fricção entre perspectivas, pela dialéctica viva, pela capacidade de escutar o erro para melhor buscar a verdade.

Ao longo deste capítulo, ficou evidente que a liberdade de expressão enfrenta hoje três grandes inimigos: o Estado paternalista que legisla em nome do bem; a sociedade hipersensível que lincha em nome da empatia; e a própria consciência que, temendo represálias, se silencia a si mesma. Esta trindade censória — legal, social e interior, cada uma reforçando as outras num circuito fechado de normalização — constitui a arquitectura do novo autoritarismo moral. E, como toda arquitectura de poder, tem horror à palavra que não encaixa na estrutura, pois fractura, denuncia e desnivela. E, no entanto, é exactamente a palavra dissonante que permite respirar.

A luta pela palavra não deve ser apenas reactiva. Não se trata de conservar velhas expressões, apenas porque são velhas; ou de resistir a toda mudança, por puro receio da novidade. Trata-se de recusar que o campo da linguagem seja monopolizado por ideólogos e pedagogos de ocasião. Trata-se de preservar a plasticidade da língua como veículo de descoberta e não como arma de controlo. A palavra é também invenção, jogo, ambiguidade — e por isso mesmo, liberdade.

Além disto, não há democracia sem ironia, sem sarcasmo, sem metáfora, sem paradoxo — enfim, sem humor. Uma sociedade incapaz de rir de si mesma ou de se ouvir através da voz do outro não é democrática: é dogmática com eleições. Como recordava Milan Kundera, a verdadeira subversão começa na leveza de um trocadilho, na impertinência de uma frase, na persistência de uma pergunta inconveniente. A palavra é a menor das insurreições, mas a mais duradoura.

Quando tudo o mais falhar — quando os jornais forem cúmplices, os juízes forem coniventes, os artistas forem comissários e os professores forem adestradores —, a palavra ainda poderá resistir. Talvez num panfleto clandestino, talvez numa página esquecida, talvez numa conversa entre dois dissidentes. A palavra é, de facto, o núcleo mínimo da resistência civil — é a célula viva da memória, da recusa e da esperança.

Se a liberdade de expressão for sacrificada, aquilo que se perde não é apenas uma licença legal — é o próprio esqueleto moral da cidadania. Uma sociedade que se diz livre, mas censura ideias, risos e dúvidas, não é livre: é apenas disfarçadamente servil. A tirania, nesse caso, não se mede pelos tanques nas ruas, mas pela ausência de vozes discordantes no espaço público. E essa ausência é o verdadeiro sinal do colapso.

Por tudo isto, a defesa da palavra não é um capricho liberal, nem uma obsessão de intelectuais — é uma urgência política e um dever de cada cidadão que não abdique da sua condição de sujeito pensante. E mais: é uma forma de amor à verdade, não à verdade dogmática, mas à possibilidade de a procurar — mesmo quando ela escapa. Defender a palavra é defender o espaço onde o erro é possível, e onde, como complemento, o acerto não é imposto, mas conquistado.

Neste ponto, a defesa da liberdade deixa de ser apenas política e torna-se civilizacional. O Verbo, escreve-se na Bíblia, precede o mundo. E, também por esse motivo metafísico, quando o mundo treme, é o verbo que ainda pode reerguê-lo. Não se trata de panfleto, mas de uma verdade elementar: quem quiser começar uma revolução, comece por uma frase; quem quiser evitar uma tirania, escute o que ainda não se pode dizer; e quem quiser salvar a liberdade, defenda o direito de se expressar.