O mesmo também se diga do ferreiro sentado à bigorna com a atenção fixada nos trabalhos sobre o ferro. O vapor de fogo consome-lhe as carnes, e no calor do forno debate-se longamente. O ruído do martelo ressoa sem cessar a seus ouvidos e seus olhos estão fixos no modelo a reproduzir; ele empenha seu coração em aperfeiçoar seus trabalhos e suas vigílias se passam em retocá-los até a perfeição.

Eclesiático 38, 28

***

1. Adulta, meditando sobre suas defesas

As grandes construções metálicas formam uma barreira quase intransponível. À volta, o grande deserto ocre. Estou cercada. Aos poucos, eles apertam o sítio, mas aguardo em profundo silêncio. Vou apedrejá-los, caso se aproximem. Mas não creio que desejem entrar na cidadela. Preferem o cerco.

Por entre as tenebrosas figuras de ferro, ergui montes de pedras. Serão usadas como munição quando eles chegarem, gritando, montados nos seus pequenos cavalos. Montes de pedra que lembram piras crematórias.

As construções metálicas são, na verdade, espantalhos. No começo, eram homens comuns. Depois, diante do cerco brutal e do ataque iminente, se tornaram guerreiros. Levei vinte anos para construí-los e só ontem descobri que são, na verdade, espantalhos, espantahunos.

De repente, me veio a iluminação: eu já sabia, antevia, previa – desde quando era menina de joelhos ossudos e vi um ser humano aprisionado dentro de uma árvore – o ataque dos hunos e dos tártaros, dos godos e dos visigodos. Por isso, inconscientemente, construí os espantalhos de ferro.

Não há mais retorno aos dias despreocupados e luminosos do passado. Agora, vigio constantemente e trabalho de maneira febril. Nos curtos intervalos de descanso, recolho pedras pontudas que reuno em grandes pilhas, às quais dou a forma de piras crematórias. Novas reservas de munição. Se vierem à cidadela, alguns deles terão a morte que mereciam os pecadores da Bíblia: lapidação.

Nada foi planejado. Essa é talvez a minha melhor defesa: não construí essas figuras contra eles. Nem sequer as ergui pensando em me defender. Apenas trabalhei nelas, dia após dia, incansável. Simplesmente, eu as fui fazendo, sem plano nem meta. Colocava um elemento aqui e outro ali, obedecendo a uma secreta ordem interior. Por isso, hoje eu digo: há muitos anos, desde o início, eu já intuía que eles estavam se reunindo no deserto, por trás das dunas, formando o mais poderoso exército de todos os tempos. Nunca os vi, embora sejam numerosos e atrevidos, e nunca os escutei, mesmo sendo barulhentos, mas sei que estão lá. Reunindo forças, como eles gostam de dizer, ameaçadores.

Se pudesse, eu não falaria sobre eles. Se o faço agora é porque é indispensável. Não posso calar, meu silêncio os fortaleceria ainda mais. Se soubesse escrever, se fosse poetisa, ergueria também barreiras de palavras. Disseram-me que eles temem mais as palavras do que os ferros ou as pedras. Disseram-me ainda, as esvoaçantes figuras noturnas, que, se um poeta dispusesse as palavras certas, por entre as construções metálicas e os montes de pedra, eles não entrariam jamais na cidadela. Mas onde achar um poeta?

2. Menina, vê um homem preso dentro de uma árvore

Falemos do meu pai. Era um homem baixo, de largos ombros, grandes mãos e dedos fortes. Eu era fascinada por aquelas mãos que se moviam sem cessar, moldando e retocando as palavras que não lhe paravam de sair da boca voraz. Quando caminhávamos – e todos os dias, no final da tarde, fazíamos a volta no quarteirão -, eu tinha de me esforçar para permanecer ao lado dele, que avançava com rápidas passadas marciais. Papai tinha pressa, sempre, mesmo nos meses de verão, quando a noite demorava muito para chegar. Enquanto caminhava, a sua grande mandíbula azulada mastigava as palavras – lambendo-as, chupando-as e, por fim, cuspindo-as. Tais palavras não caíam ao chão, nem eram levadas pelo vento, porque logo suas grandes mãos, espalmadas no ar úmido, as agarravam, uma a uma, a fim de torcê-las, sacudi-las ou alisá-las, de modo que pudessem, ao fim, serem estendidas diante dos meus olhos fascinados. Hombres. Guerreros. Espantapájaros.

Também havia uma mãe, mas era menos visível. Estava nas dobras sombrias da casa, pelos desvãos, rezando, varrendo, limpando e costurando. Em silêncio. Nunca suas mãos me chamaram a atenção. Creio que eram pequenas, de dedos curtos e gordos. Quase não falava, sua voz era inaudível. Lembro que sempre tinha de pedir a ela que repetisse suas frases curtas. Eram palavras secas, incolores, sopradas sem gosto.

Um dia, quando passávamos diante da igreja, vi o homem dentro da árvore. Alto, magro e tristonho, estava preso no tronco. Tinha um guarda-chuva enfiado no braço esquerdo, que trazia dobrado junto ao corpo. Muito pálido, usava um chapéu coco preto. Pensei em interromper a caminhada, mas meu pai estava tão entusiasmado com as palavras que lhe brotavam da boca que me calei. Tinha razão o pai de estar empolgado naquele dia: as palavras já lhe saiam da boca envolvidas em grandes bolhas de sabão e subiam no ar perfumado. Hombres. Guerreros. Espantapájaros.

Mais do que as iridescentes bolhas recheadas de palavras, com que papai tentava me enfeitiçar, impressionou-me o ar triste do homem preso no caule da árvore. Não, ele não me dirigiu a palavra, apenas acompanhou, com o olhar mais desalentado deste mundo, a minha passagem diante da igreja. No dia seguinte, bem cedo, peguei uma velha machadinha enferrujada – de fio cego e tosco cabo de madeira – e fui libertar aquele pobre homem.

3. Há prisioneiros dentro de todas as coisas

Os verdadeiros seres estão presos dentro de alguma coisa. No princípio, você só percebe os maiores mananciais de vida. Nas montanhas há milhares de pessoas e bichos. Nas florestas há toda uma humanidade. Na água, não, não há ninguém. Mais tarde, você os vê também nas latas, nas garrafas e nas tábuas velhas. Uma infinidade de gente aprisionada. Cabe a você libertá-la. Também na argila não há ninguém. Você até consegue criar uns corpos. Mas eles não têm vida. O que falta nas obras de argila? O sopro.

4. Aquilo que se convencionou chamar amor

Chega um momento em que você acha que os seres humanos têm um só órgão: as mãos. Então, você está pronta para amar. Primeiro, você vai a uma festa de colegas da universidade. Depois, bebe um cálice de vinho e percebe que são impenetráveis as conversas que cruzam a sala. Em seguida, você descobre, num canto, um rapaz de mãos ossudas. Por fim, você está num quarto com aquele mesmo rapaz. Ele não vê ninguém preso em lugar nenhum. As palavras embolam-se na língua dele. A língua dele é vermelha. Os seres humanos não entram no cio. Não exalam nenhum odor particular, como os animais. Quero dizer, os seres humanos masculinos cheiram a creme de barbear, loção pós-barba e mais um tanto de suor azedo. Quando está deitada sob um homem desengonçado, você lamenta que ele não possa ver tudo o que está aprisionado nos objetos que cercam a cama.

5. O crítico, seus conceitos sólidos e suas palavras líquidas

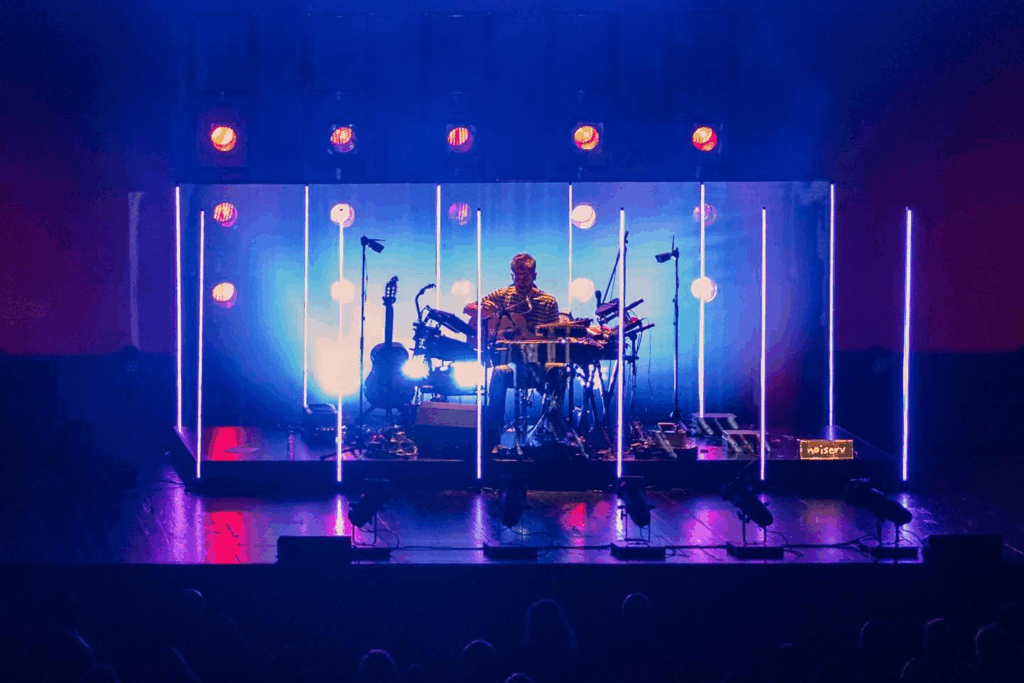

Com sua arte peculiaríssima, ela persegue um novo paradigma. É como se buscasse atingir a maior profundidade possível num mergulho vertiginoso que a levará ao fundo do abismo da criatividade. Segundo o programa da última exposição – realizada há dez anos – “seus grandes guerreiros retorcidos, agônicos, são como vigilantes de um país de sonho, ameaçado pela banalidade do cotidiano”. Desde então, suas obsessões se cristalizaram. Ela continua a produzir as mesmas figuras, que não podem mais ser chamadas de “guerreiros”. Pelo acúmulo incessante de materiais, perderam a postura marcial, belicosa. Tornaram-se ridículos. Serão soldados que têm cravadas no próprio corpo tantas espadas quanto as que empunham? De certos ângulos, lembram ignotos animais pré-históricos, espinhentos.

Guerreiros, homens, animais, monstros?

Escolha a definição que lhe parecer melhor. Servem todas.

Se há algo de que não se pode chamá-la é de incoerente. Ao longo de uma carreira que chega agora aos quarenta anos não fez jamais nenhuma concessão. De início, extraía da madeira os seus famosos “homens aprisionados”. Foi uma fase que se estendeu por muitos anos e que acabou quando – segundo escreveu um crítico que hoje está mergulhado no ostracismo – ela já estava “na antecâmara da perfeição”. Depois de uma breve incursão insatisfatória, que não passou de três anos, pela argila, ela chegou, por fim, aos metais. De lá para cá, construiu figuras cada vez maiores, mais ásperas, mais desesperadas, mais acuadas. Hoje, quem visita a chácara pela qual ela dispersa seus trabalhos fica impressionado com o ar entre assustado e cômico das estátuas.

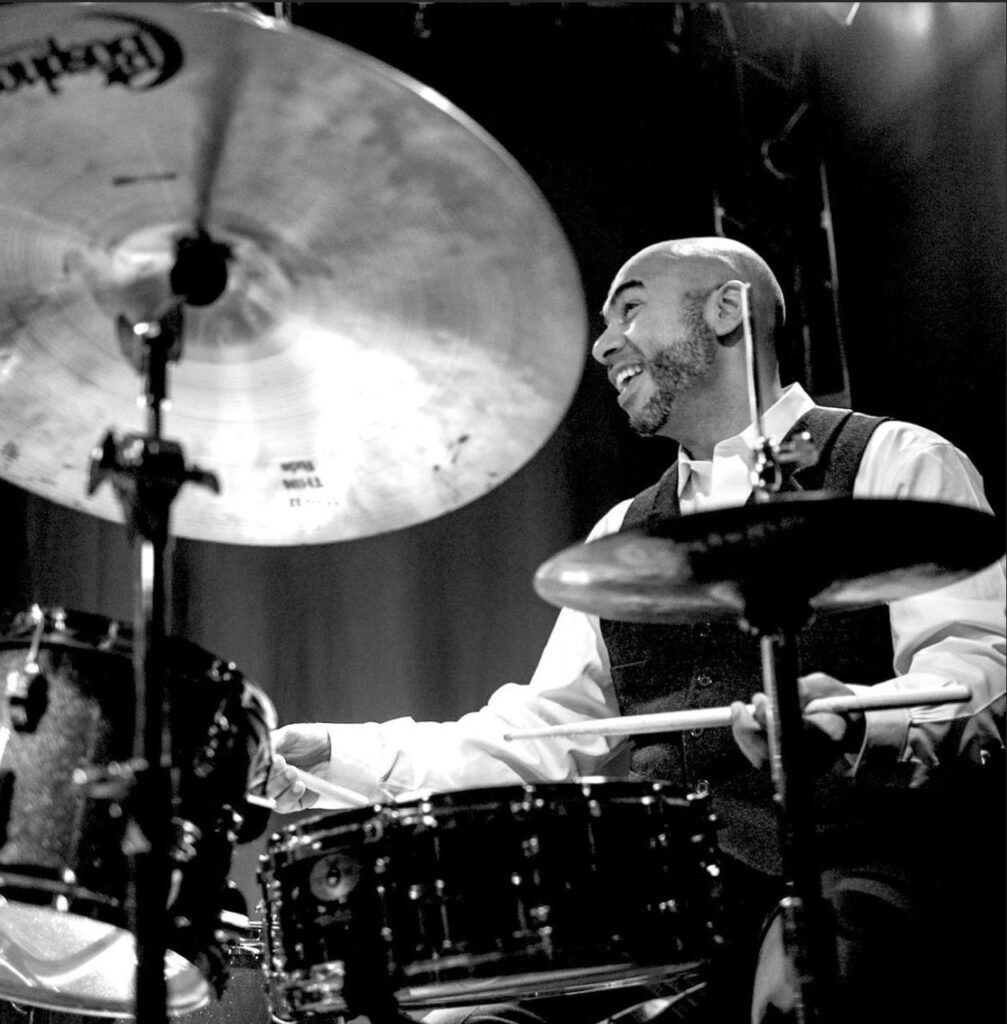

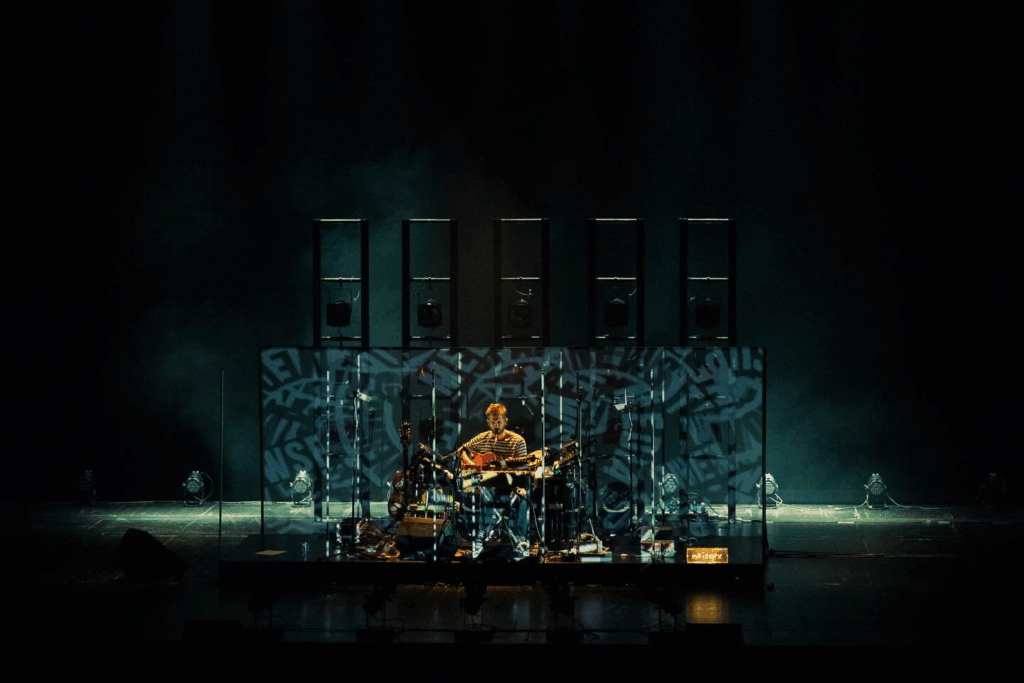

A rotina da artista é massacrante. De manhã à noite, ela manipula, escolhe, serra, corta, ajusta e solda. Com o auxílio de um pequeno guindaste, vai acrescentando às figuras os elementos que recolhe pelos ferros-velhos da cidade. Constrói pelo acúmulo. Num determinado dia, ela sente que o trabalho está pronto. Então, com a ajuda de um trator, desloca a figura para um “posto de vigia”, num dos cantos de sua chácara, onde ficará “à espera dos hunos”, como ela costuma dizer.

6. Os laços com o mundo lá fora – o médico e o dentista.

O médico existe para me mandar fazer exames e para, depois, percorrer com a ponta da caneta a interminável lista de números. O bom colesterol está mal. O mau colesterol está ótimo. Não há sinal de câncer. Pelo menos, à vista. O hemograma, como um todo, está normalíssimo. Não quer saber de câncer, corte a carne vermelha! E beba muita água, tanta quanto puder suportar. Dez copos por dia, tudo bem! O coração, nunca se sabe. Pode explodir de uma hora para o outro. Uma vez, eu estava aqui mesmo, nesta sala, lendo o eletrocardiograma de um cidadão. Um homem forte e sadio, de cinquenta anos. Tudo bem com o exame, eu disse. Ele se foi, feliz. No semáforo, aí na esquina, morreu. Infarto fulminante. Portanto, cuide-se!

O dentista existe para cuidar das minhas gengivas. A boa gengiva é tudo. Você deve tomar o bactericida, sim, mesmo que ele lhe escureça os dentes. Em uma semana, uma bactéria vagabunda dá cabo de um dente sadio. Tudo é o estresse. Você deveria descansar nos finais de semana. No sábado e no domingo, sim. Vá caminhar pela cidade. E não venha me dizer que isso é coisa de burguês! Só Deus sabe o quanto eu peno com as suas gengivas. Tudo é o ph da saliva. Você vive tensa. É a pressão do trabalho, eu sei. Mas comigo não tem essa. De manhã cedo, antes de entrar aqui, alongamento! À tardinha, alongamento! Alongamento é tudo.

7. À véspera do ataque

São cada vez mais numerosos. Hunos, tártaros e mongóis. Godos, visigodos e ostrogodos. Reúnem-se no deserto que existe além da estrada. A religião do deserto, os deuses de areia. Estão armados até os dentes. Os alanos e os celtas. Os germanos e os gauleses. Estavam todos dentro do meu livro de História. São estupradores, todos eles. Passam as criancinhas nas espadas. Os bárbaros. O sacerdote deles é um aparelho de televisão. Cantam canções licenciosas no areal. Talvez ataquem esta noite. Antes, porém, eles se deitarão com as meninas que dançaram, lúbricas, ao redor da fogueira vermelha. Mas eu tenho meus espantahunos e todos os montes de pedras. Me faltam apenas as palavras cortantes dos poetas.

8. Um apelo radiofônico à consciência da comunidade

É preciso que alguém reaja. Um juiz, o prefeito. Está certo, é propriedade dela, as terras são dela. Mas acontece que as figuras podem ser vistas da estrada. Gigantescos bonecos de ferro em poses eróticas, retorcidos pela lascívia. Obscenos. Alguém tem que dar um basta. Uma senhora já idosa, como pode? Deve bem ter mais de sessenta anos. Não fica bem! É reconhecida nacionalmente? Sim, é. O seu nome projeta nossa cidade no panorama artístico nacional? Projeta, sim. Mas, e daí? Isso lhe permite agredir a sociedade? Será que a curto ou médio prazo, esse reconhecimento artístico que ela tem não reverterá contra a nossa cidade? Passa muita gente na estrada, pessoas que estão viajando à capital. Olham aquilo e… A televisão nem filma mais. Há quatro, cinco anos, ainda vinham equipes de tevê da capital para filmar as figuras. Mas, aos poucos, os objetos foram ganhando aquela conotação… sexual, para dizer o menos. Sim, uma estranha conotação sexual. Ela alega que são espadas. Sim, mas pergunto eu, por que espadas pelo corpo todo? Onde já se viu isso? É arte? Pode ser arte, tudo bem. Mas arte é uma coisa e decência é outra, bem diferente. Quero deixar bem claro: ninguém quer censurar ninguém. O que a comunidade quer é decência. Discrição. Que ela construa abrigos em torno das figuras! Pelo menos, das mais descaradas. O certo é o seguinte: alguém, uma autoridade, tem que tomar uma providência!

9. O exército inimigo cerra fileiras

Godos, jornalistas, visigodos, banqueiros, germanos, policiais, hunos, assassinos, tártaros, empresários, mongóis, psiquiatras, núbios, políticos, cartagineses. Homens comuns e bárbaros, todos misturados, além das dunas, sobre as areias escaldantes, com alto-falantes e pistolas, prontos para o ataque.

10. Diálogo ao nascer do dia, no passado remoto

– O que a senhoritazinha quer aqui, tão cedo, com esta machadinha? Cortar a árvore?

– Não. Soltar o homenzinho magro.

– Homenzinho?

– É. O que está dentro da árvore.

– ?

– Ele está preso aqui, ó, de chapéu e guarda-chuva. Está vendo?

– Sim, sei, estou vendo… Mas a machadinha não está bem afiada. Sua mamãe viu quando você saiu de casa?

– Não viu, não. Ela está dormindo.

– Então, dê a machadinha aqui para o guarda. Vou mandar afiar. Mais tarde, quando a árvore estiver dormindo, eu tiro o homenzinho daí de dentro.

– O senhor promete que depois dá ele para mim?

– Dou, claro! Agora pegue a mão do guarda. Isso. Me leve até sua casa.

11. Reconhecendo a vitória dos hunos

Faltam-me as palavras. Se as tivesse, poderia espalhá-las por todo o terreno. Como minas explosivas. Não, não adianta. Eles saberiam passar entre elas.

Não terei tempo de chegar às pilhas de pedras pontiagudas.

Meus espantalhos não os assustam.

Hoje, os inimigos estão particularmente felizes.

11. O horror, antevisto de uma cadeira de dentista

A saúde da gengiva é tudo. Não confunda periodontista, que é meu caso, com periodista. Periodista é jornalista, em espanhol. Sim, lembro que seu pai era uruguaio. As pequenas coisas são essenciais. As mãos, por exemplo. Elas são tudo, para um dentista. Tive uma colega de faculdade que abandonou o curso no último ano, um mês antes da formatura. Artrite nas mãos. Há quem diga que é coisa psicológica. Eu repito: para mim, as mãos são tudo. Por isso, nunca joguei vôlei. E eu sou louco por vôlei. Imagine se eu levo uma bolada num dedo? Posso ficar inválido para a minha profissão.

Imagine se você, um certo dia, é enfiada numa camisa-de-força. Imagine só! Suas mãos presas, amarradas, nas costas, um braço por cima do outro. Você, uma escultora! Eu lhe pergunto: há horror maior?

Lourenço Cazarré é escritor