Há quem pense que o jornalismo é apenas a busca incessante de desvios e de injustiças, uma espécie de lupa moral colocada sobre as falhas da sociedade para as corrigir; há quem o entenda como uma engrenagem destinada a manter os cidadãos bem informados, dotados da consciência crítica para escolher com liberdade; e há ainda quem acredite que o jornalismo é sobretudo investigação, o farejar da pista oculta, o gesto destemido de arrancar véus ao poder.

Tudo isto é verdade, mas também é incompleto. O jornalismo tem, no seu âmago, uma dimensão de acaso e de oportunidade que se abre num corredor — ou, neste caso, na porta da Assembleia da República, ou no hall de entrada. Em suma, tanto nas investigações jornalísticas mais aprofundadas como nos mais banais relatos de um assunto — ou, para diminuir a exigência, numa crónica deste género — não basta ter faro: é preciso deixar-se conduzir pelo imprevisto, porque é nesse espaço da surpresa que muitas vezes reside a matéria-prima da narrativa.

Por exemplo, nesta terça-feira, na minha agenda desenhava-se apenas um almoço no ISEG, com o seu presidente João Duque — e espero não estar a comprometê-lo — para trocar meras impressões e, sobretudo, para me entregar ao orgulho de ver finalmente impresso o livro que assinala os 111 anos dessa instituição, onde tenho a honra de deixar um pequeno e singelo depoimento. Já não era pouco: há vaidades que, mesmo bem disfarçadas, merecem o seu quinhão de celebração.

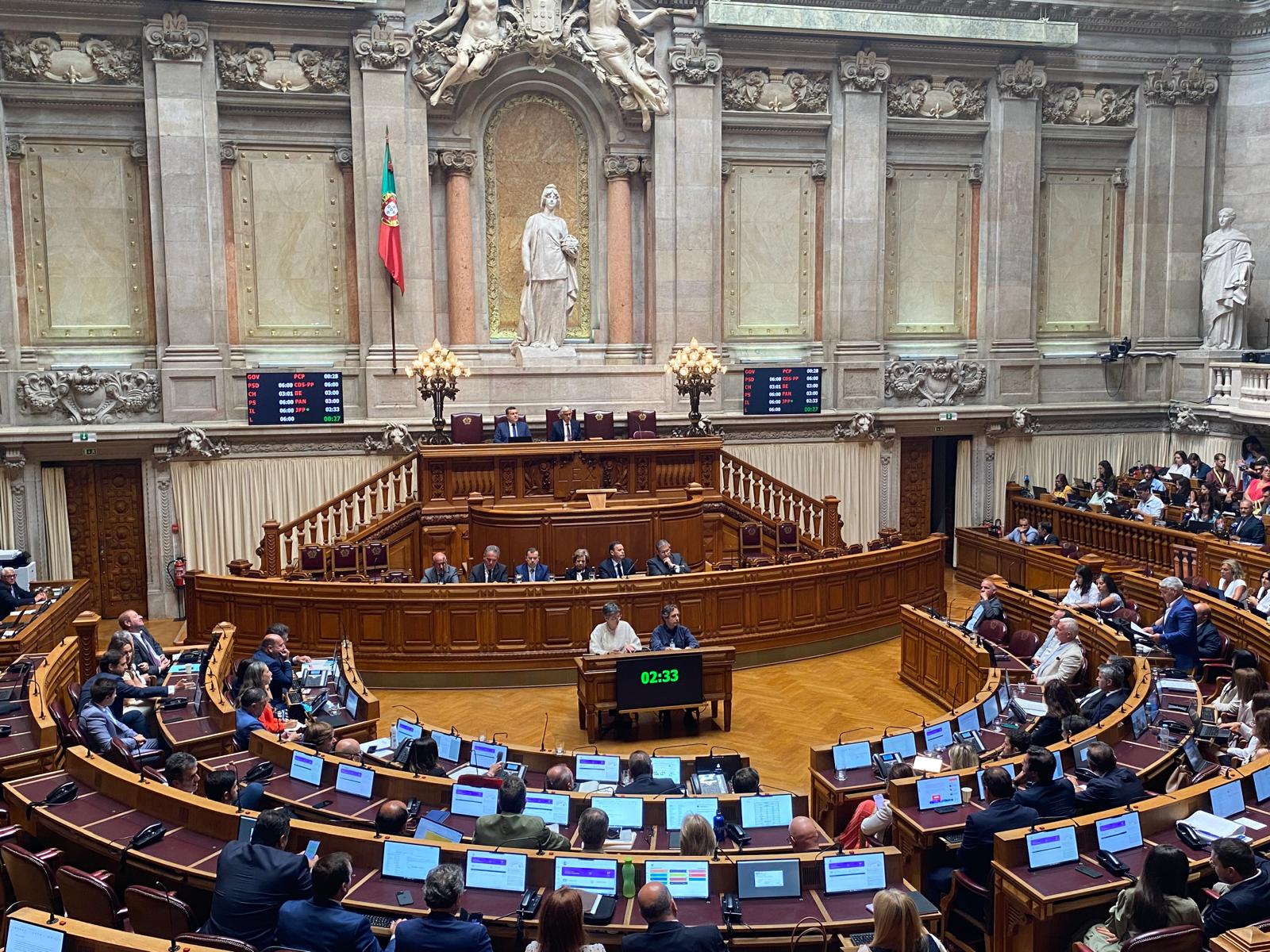

Mas, dado o almoço ter lugar ali pelos Quelhas, pensei: porque não aproveitar a proximidade e espreitar o que se passa em São Bento? Afinal, tinha de alimentar a promessa — esse compromisso que fui deixando em surdina com duas edições — de escrever com regularidade umas Crónicas do Hemiciclo.

Por isso, sem plenário, dei comigo, perto das 15 horas e de barriga cheia, a folhear a carta do dia no ‘restaurante de São Bento’. A ementa era farta e variada, servida em simultâneo em várias salas, como convém a uma casa que se diz democrática. À entrada, logo a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias oferecia uma degustação de proprietários — primeiro a associação portuguesa, depois a lisbonense —, como quem começa o banquete lembrando que a terra e as casas continuam a ser assunto de Estado.

Seguia-se, em travessa mais singela, a Comissão de Ambiente e Energia, que punha à mesa a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), tempero insípido mas inevitável para a digestão do país.

Já a Comissão de Educação e Ciência apresentava um cardápio completo, bem apimentado de polémica há umas poucas semanas pelo Expresso: o reitor da Universidade do Porto como entrada fria, o director da Faculdade de Medicina como prato de substância e, para sobremesa, o presidente da Federação Académica do Porto, adoçando a boca aos que ainda acreditam na juventude estudantil.

A Comissão de Economia e Coesão Territorial servia uma petição de doentes bariátricos, enquanto a Comissão de Agricultura e Pescas vinha guarnecida pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), um guisado de cinzas que nunca falta na estival mesa portuguesa. Com certeza.

Na sala ao lado, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública servia especialidades da casa: da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) ao Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE), prato a prato, como quem exibe a maquinaria digestiva do Estado.

E havia ainda mais: a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que punha sobre a toalha o eterno prato da Palestina; a Comissão de Saúde, onde a ministra Ana Paula Martins se apresentava como chef convidada; e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, prato inevitável de Transtejo e Soflusa, guarnecidos com o saboroso protesto dos utentes do Seixal. Para completar o banquete, um Grupo de Trabalho de Peticionários, condimentado pelo ministro Manuel Castro Almeida.

Confesso que, perante tal banquete, hesitei como conviva em mesa farta: se escolhesse os proprietários, perderia o Seixal; se me deixasse tentar pela sobremesa académica, perderia a Palestina. O Parlamento, ao contrário de certos restaurantes, não admite meias-doses, e por isso o cronista é forçado a escolher — ainda que, no fundo, todos os pratos deixem no paladar o mesmo travo burocrático.

A princípio, a minha curiosidade empurrava-me para a Sala do Senado, ainda por cima no mesmo dia em que, noutra sala, decorria a primeira reunião da comissão de inquérito ao INEM. Não pela ministra, mas pela majestade da sala, carregada de história e simbolismo: não é todos os dias que se pisa aquele espaço amplo, outrora palco da câmara alta da Monarquia Constitucional, com as suas galerias austeras e a memória impregnada de nomes maiores e menores da política.

Cartão de acesso ao pescoço, já me preparava para entrar quando reparei num pequeno grupo em pose fotográfica à entrada. Enfim, o típico retrato para memória futura, esse ritual de prova de presença que se pratica. Identifiquei logo duas conhecidas figuras — Sampaio da Nóvoa e Ricardo Sá Fernandes —, mas o que me fez parar foi uma gargalhada: Ana Maria Pereirinha, minha amiga e antiga editora, agora excelentíssima tradutora.

“A que vens?”, perguntei, de rompante. “À Comissão de Negócios Estrangeiros. Viemos apresentar a petição pela Palestina”, respondeu-me, com a serenidade de quem cumpre um dever cívico. Pronto, pensei, e disse-lhe logo: “então vou ver”. Nada como trocar de ementa antes mesmo de pedir: se a Saúde me prometia interrogações mais previsíveis, a Palestina oferecia-me, pelo menos, o sabor da actualidade — embora já temperada com um travo de inutilidade: apesar das 12 mil assinaturas que a sustentavam, a petição de Julho caiu agora em terreno já decidido, porque entretanto o Governo português reconheceu politicamente o Estado palestiniano, antecipando-se ao desejo popular.

A sala, porém, não se esgotaria nesse tema — havia mais de uma vintena de assuntos, alguns adiados por pirraças dos grupos parlamentares, incluindo um sobre Charlie Kirk. Enquanto aguardava, entabulei conversa com um jovem que também estava interessado num dos tópicos em votação: Rafael Matos, rapaz simpático, de fala clara e modos cordiais, desses que ainda nos fazem acreditar na bondade da juventude. Vinha, não em nome próprio, mas em representação de uma comunidade mais do que invisível: os bahá’ís.

Não tive coragem de lhe confessar a minha ignorância — que aqui confesso, porque tive de ir pesquisar entretanto: os bahá’ís são seguidores da Fé Bahá’í, religião monoteísta nascida na Pérsia no século XIX pelas mãos de Bahá’u’lláh, que proclama a unidade de Deus, da humanidade e das religiões. Defendem a paz mundial, a igualdade entre homens e mulheres e a conciliação entre ciência e fé. Estão presentes em mais de 200 países, haverá cerca de dois mil em Portugal — o Ricardo e a sua família, embora bem lusitanos, sem ligação à Pérsia, integram-na há quatro gerações — e têm a sede mundial na cidade de Haifa, na região norte de Israel, mas continuam a ser alvo de forte perseguição no Irão, onde a religião nasceu.

Visto está que não possui a mesma projecção mediática da causa palestiniana, presumo que nunca haverá manifestações no Terreiro do Paço nem flotilhas até ao Golfo Pérsico. Porém, ali estava ele, sozinho, pela primeira vez na Assembleia da República, esperançoso pelo projecto de resolução n.º 194/XVII/1.ª da Iniciativa Liberal, a pedir um sopro de atenção para uma minoria religiosa cujo sofrimento se perde na vastidão indiferente do mundo.

É nestes instantes que o verdadeiro jornalismo deve relativizar o número de assinaturas de uma petição. E deve inflacionar a voz daquilo que não tem eco, traduzir em palavras o sofrimento de quem não encontra plateia. A Palestina tem já muito por quem fale — mas os bahá’ís no Irão, não. É fácil encher páginas com a palavra “Palestina”: arrasta paixões, mobiliza ideologias, convoca solidariedades. Mas quem se lembra de escrever sobre uma comunidade religiosa longínqua, tão remota que quase parece exótica, e que por isso mesmo é ainda mais vulnerável ao esquecimento?

Ao falar com o Rafael Matos percebe-se bem que há uma imensa grandeza mesmo em gestos aparentemente inglórios, em lutar por aqueles que não têm voz. E há também qualquer coisa de jornalismo puro nesse levantar de mão tímida, nesse acto de interceder por quem não tem plateia. De facto, um jornalismo não se limita a combater a injustiça que já todos reconhecem, mas também a revelar a injustiça que ninguém vê.

Saí de São Bento com a sensação de que a crónica — que esteve para ser sobre a Saúde e mudou para a Palestina, e depois para a persistência de uma petição tornada (felizmente) obsoleta — seria dedicada sobretudo à coragem digna e silenciosa de um jovem que, sem microfones nem câmaras, ousou ser o único representante de uma pequena comunidade perseguida, embora todas as comunidades perseguidas sejam, humanamente, grandiosas.