Nas últimas duas semanas, dois episódios marcantes foram revelados pelo PÁGINA UM, envolvendo o Instituto Superior Técnico e o Ministério da Saúde.

Vejamos o primeiro.

Por sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa, uma instituição universitária portuguesa – mais concretamente o Instituto Superior Técnico (IST) – foi obrigada a revelar um relatório que escondia. Note-se: uma instituição universitária, sede do saber e da transparência do conhecimento foi usurpada por pessoas sem carácter que, munidos de canudos e vestes talares, manipularam dados e contribuíram para alimentar o medo e o pânico para benefícios inconfessáveis de terceiros.

Não satisfeitos, e aproveitando uma (alegada) falha da juíza – que na sentença não explicitou que deveriam ter fornecido ainda os ficheiros de dados e os anteriores 51 relatórios –, o IST foi lesto a requerer a destruição das provas, ou seja, o original de um relatório que, para evitar o acesso legal do PÁGINA UM, eles classificaram de “esboço embrionário, que consubstancia um mero ensaio para um eventual relatório”.

Se a vergonha significasse alguma coisa para a Academia, aqueles senhores, começando pelo presidente do IST, ter-se-ia demitido, ou sido corrido a pontapé pelo respectivo Conselho Científico.

Vejamos agora o segundo.

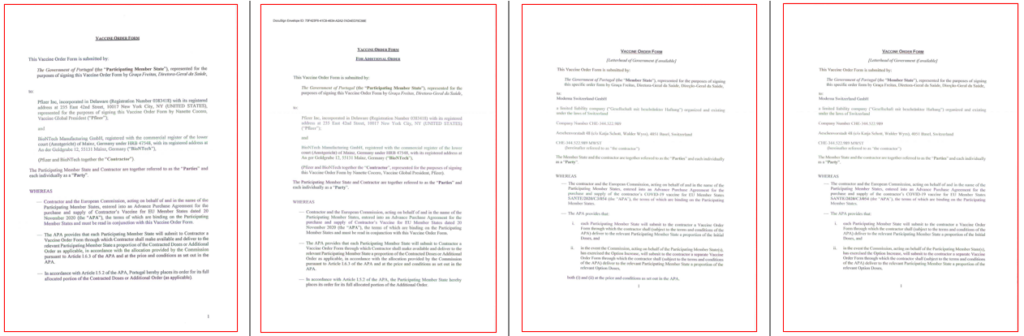

O Ministério da Saúde ordenou que se surripiasse do Portal Base os ficheiros com quatro contratos assinados entre a Direcção-Geral da Saúde e duas farmacêuticas (Pfizer e Moderna), relativos às vacinas contra a covid-19, trocando-os por folhas completamente apagadas de conteúdo. O objectivo foi manipular o processo que contra si corre no Tribunal Administrativo de Lisboa para ceder os outros contratos feitos a partir de Janeiro de 2021, que nunca foram colocados no Portal Base. Estamos a falar de contratos em falta que deverão representar muito mais de 500 milhões de euros, bem como outra correspondência com as farmacêuticas, cujo acesso permitirá conhecer não apenas os montantes efectivamente gastos mas também os compromissos comerciais para o futuro.

Não conheço nenhum outro caso em que tenha havido uma ordem para a retirada de documentos do Portal Base, ainda mais com este propósito de encobrimento na gestão de dinheiros públicos. Sei apenas que isto seria matéria para o Ministério Público, se o Ministério Público servisse para zelar o bem público, e não o bem do Governo.

Tanto num caso como no outro, o silêncio dos media mainstream foi ruidoso.

Uma das coisas que não me podem acusar é de ignorar aquilo que é uma boa notícia,uma cacha, uma matéria exclusiva que tem todas as condições para dar brado mediático, público e político.

Aliás, veja-se o caso das subvenções vitalícias dos políticos que foram negadas ao Correio da Manhã pelo Governo, apesar do parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Deu primeira página no jornal do Grupo Cofina, o mais lido do país.

Ora, o PÁGINA UM tem mais de uma dezena de casos semelhantes, levou alguns a Tribunal. E ganhou alguns em primeira instância, um deles ao Conselho Superior da Magistratura, e sobre a Operação Marquês (encontra-se em recurso).

Porém, em todos os processos do PÁGINA UM, a imprensa mainstream tudo tem ignorado, assobia para o ar, age com comprometedora passividade, como se nada de relevante se passasse.

Por isso, enquanto se observa o silêncio da imprensa mainstream, ver na última semana entidades ligadas à imprensa, como o Clube dos Jornalistas e o artigo 37 – integrando académicos (grande parte dos quais com relevante passado jornalístico) de diversas universidades na área da comunicação –, por duas vezes (aqui, sobre o IST, e aqui, sobre o Ministério da Saúde), escreverem sobre os recentes temas revelados pelo PÁGINA UM (IST e Ministério da Saúde), é bem revelador da podridão reinante.

Na verdade, já não me surpreendem as atitudes prepotentes e obscurantistas das entidades públicas – e das pessoas que agem sobre elas, como se fossem suas –, que recusam e lutam tenazmente para esconder informação. Quando faço um pedido já aguardo uma não-resposta. Em muitos casos, quando faço um pedido já uso terminologia jurídica, invocando a Lei do Acesso aos Documentos Administrativos, preparando-me já para (mais) um processo de intimação no Tribunal Administração de Lisboa. São as novas regras do jogo, e eu já as interiorizei: só na “barra do tribunal” consigo informação.

De facto, a minha única surpresa tem sido a atitude da imprensa mainstream, e sobretudo a falta de coragem de muitos jornalistas que secretamente gostaria de fazer aquilo que o PÁGINA UM faz, mas perderam a coragem de enfrentar poderes, a começar pelos internos, ao nível das cândidas direcções e das engravatadas administrações.

Neste caso, o problema está mesmo no mensageiro (leia-se, imprensa mainstream), que alegre e alarvemente, nega os princípios do jornalismo. O problema está nos seus silêncios, nas suas omissões, que dão carta branca aos maiores atropelos democráticos. O silêncio da imprensa é, neste aspecto, o silêncio dos culpados. A imprensa está a cometer o seu harakiri.