O Tribunal Administrativo de Lisboa, depois de uma longa “novela”, obrigou em finais de Janeiro o Instituto Superior Técnico a mostrar ao PÁGINA UM o relatório que quantificava as mortes supostamente causadas pelas festividades de Junho de 2022 e pelo levantamento das restrições. Mas a sentença em primeira instância esqueceu-se de responder ao pedido do PÁGINA UM para aceder aos anteriores relatórios, bem como aos ficheiros numéricos. O Instituto Superior Técnico vem agora alegar que não foi provado que existem mais relatórios para além do Relatório Rápido nº 52, apesar de o PÁGINA UM até ter tido acesso ao Relatório Rápido nº 51, e aí constarem várias referências a “relatórios anteriores”. Que ares pairam pela zona da Alameda, em Lisboa? E é isto a Ciência em Portugal?

Foi uma parceria apresentada em 14 de Julho de 2021, com toda a pompa e circunstância, em conferência de imprensa pelo presidente do Instituto Superior Técnico (IST), Rogério Colaço, e pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Em causa estava um indicador de avaliação do risco de pandemia, elaborado por matemáticos do IST e com a participação do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos – então liderado pelo pneumologista Filipe Froes –, prometendo-se uma avaliação semanal.

No site da Ordem dos Médicos garantia-se que “a ferramenta agora apresentada potencia a transparência e a flexibilidade pois democratiza o conhecimento e, com isso, ajuda não só na coerência das medidas de contenção aplicadas mas também na adesão a essas mesmas medidas.”

E também no site no IST se seguia o mesmo diapasão, citando mesmo Miguel Guimarães que “explicou que este novo indicador é ‘democrático’ e poderá ser feito ‘em casa’ por qualquer cidadão”, acrescentando que seria necessário “só colocar os dados que a Direção-Geral de Saúde publica – o Rt, a incidência, os internamentos em enfermaria, os internamentos em cuidados intensivos e também os óbitos”.

Mas, cerca de um ano depois, estalou a polémica. Em 28 de Julho do ano passado, a Agência Lusa divulgou um relatório do IST – “viralizado” pela imprensa mainstream – que responsabilizava directamente o levantamento das restrições e as festas populares e festivais musicais de Junho por mortes, quantificando-as até.

De acordo com as notícias, que citaram um relatório então não tornado público, “houve cerca de 242 mil casos de covid-19 registados oficialmente devido às festividades dos santos populares e festivais como o Rock in Rio”. A notícia da Lusa salientava ainda, citando o relatório do IST, que “se juntarmos os casos não reportados oficialmente atinge-se o número de 340 mil”. E apontava ainda, expressamente, para as consequências: 790 óbitos devido ao levantamento das restrições e 330 óbitos associados apenas às festas populares de Junho.

Perante a recusa do IST em disponibilizar os dados e o relatório em causa, o PÁGINA UM decidiu requerer a totalidade dos relatórios elaborados desde Julho de 2021, ao abrigo do acordo com a Ordem dos Médicos, bem como os ficheiros numéricos e a metodologia.

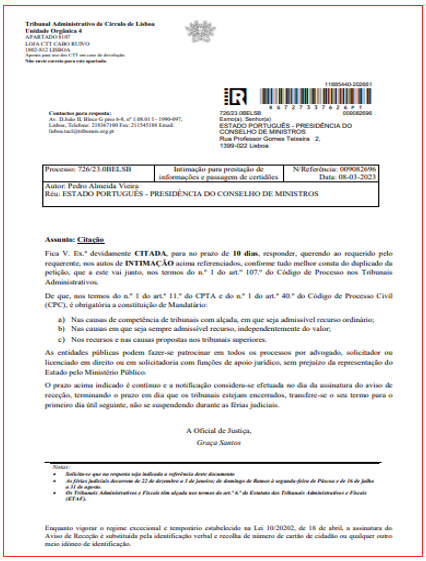

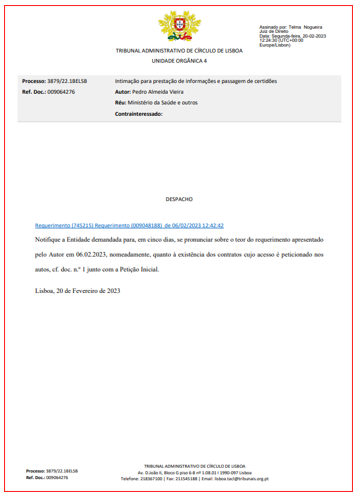

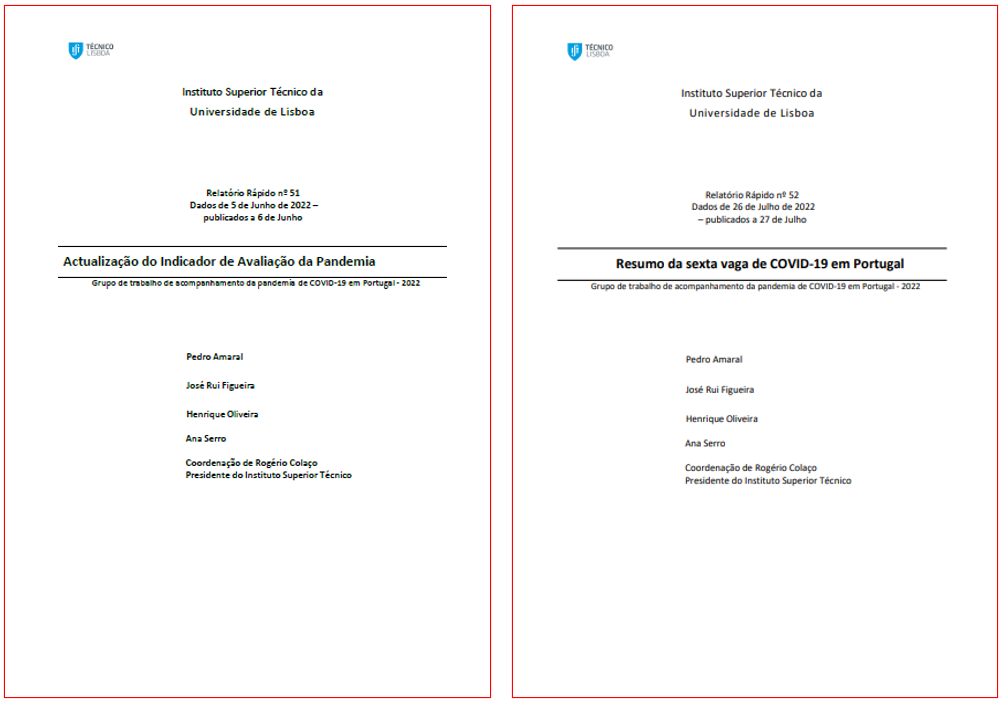

No processo de intimação no Tribunal Administrativo de Lisboa que se seguiu – onde se revelou que o IST assumia que o polémico relatório que quantificava as mortes causadas pelas festas populares e festivais musicais era afinal “um esboço embrionário, que consubstancia um mero ensaio para um eventual relatório” –, a juíza do processo acabou apenas por determinar, por sentença no final de Janeiro deste ano, a obrigatoriedade da entrega desse relatório – denominado Relatório Rápido nº 52 –, não fazendo qualquer referência aos outros 51 relatórios anteriores nem aos ficheiros numéricos. Isto apesar de serem expressamente pedidos e a obrigatoriedade da sentença de justificar uma eventual recusa no acesso.

Como o requerimento formal do PÁGINA UM, ao abrigo da Lei do Acesso aos Documentos Administrativo, era muito explícito sobre a totalidade dos relatórios do IST sobre esta matéria – e assumindo que o último tinha o número 52 –, foi apresentado já este mês um recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul. Esse expediente legal visava também evitar que o IST conseguisse “destruir” o original do Relatório Rápido nº 52 que enviara ao Tribunal Administrativo de Lisboa, o que, a concretizar-se, impediria qualquer confronto com a cópia que entretanto esta instituição enviara ao PÁGINA UM logo no dia seguinte à sentença, no passado dia 1 de Fevereiro.

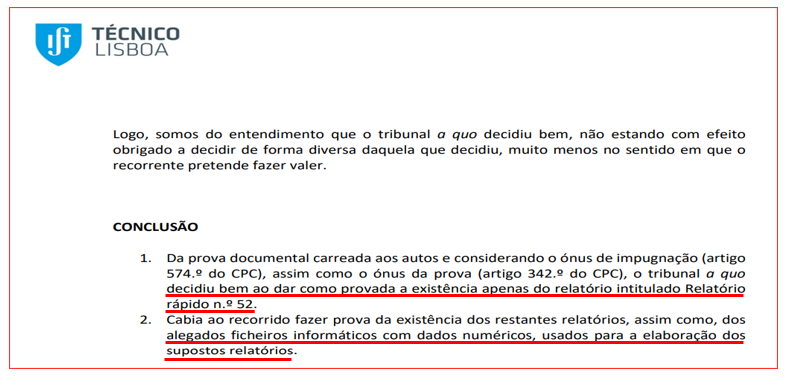

Mas agora, em sede de contra-alegação, o IST defende que não deve existir qualquer alteração da sentença, porque terá ficado “apenas provada a existência do relatório intitulado Relatório Rápido n.º 52, não se provando a existência de outros elementos”, requerendo assim, em sede de recurso, que não haja lugar a entrega de quaisquer outros relatórios ou ficheiros. O IST também pretende, subsidiariamente, a alteração da sentença que faz equivaler relatórios científicos a documentos administrativos.

A jurista do IST que assina a contra-alegação, Cláudia Figueira, numa tentativa clara de convencer os juízes desembargadores que irão decidir o recurso de que não existe mais qualquer documento, argumenta que “cabia ao recorrido [PÁGINA UM] fazer prova da existência dos restantes relatórios, assim como, dos alegados ficheiros informáticos com dados numéricos, usados para a elaboração dos supostos relatórios.” E que não terá provado.

Deste modo, aquilo que o IST dá explicitamente a entender, em suma, é que não existe qualquer relatório elaborado pelos seus investigadores desde Julho de 2021 até ser criado o polémico Relatório Rápido nº 52, em 27 de Julho de 2022, intitulado “Resumo da sexta vaga de COVID-19 em Portugal”, e que o Tribunal Administrativo de Lisboa obrigou a mostrar.

Ou seja, o IST quer fazer crer agora ao Tribunal Central Administrativo Sul que em cerca de um ano, afinal não houve relatórios periódicos; que não houve o Relatório Rápido nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6, nº7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 12, nº 13, nº 14, nº 15, nº 16, nº 17, nº 18, nº 19, nº 20, nº 21, nº 22, nº 23, nº 24, nº 25, nº 26, nº 27, nº 28, nº 29, nº 30, nº 31, nº 32, nº 33, nº 34, nº 35, nº 36, nº 37, nº 38, nº 39, nº 40, nº 41, nº 42, nº 43, nº 44, nº 45, nº 46, nº 47, nº 48, nº 49, nº 50 e nº 51.

E ainda que, portanto, segundo esta alegação do IST, quando os seus investigadores decidiram fazer o primeiro relatório sobre esta matéria não viram qualquer falta de lógica em baptizarem-no de Relatório Rápido nº 52, e não de Relatório Rápido nº 1, mesmo se o Ministério da Educação anda há décadas a ensinar as crianças do primeiro ciclo que o número 1 é um número que antecede os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 (e os seguintes, acrescente-se, até ao infinito).

Mas o argumento do IST aparenta cair por terra quando se analisam os factos conhecidos e evidentes. Por um lado, é público também a existência de um outro relatório – o Relatório Rápido nº 51, que previa um aumento significativo de casos positivos decorrentes das festas populares e festivais de Junho de 2022, e que os próprios investigadores do IST disponibilizaram ao Blind Spot em meados de Julho do ano passado. A previsão do IST, constante no Relatório Rápido nº 51, de que seria previsível um aumento de 350 mil casos positivos de covid-19 foi também divulgado pela Lusa, em 8 de Junho de 2021.

Na notícia do Blind Spot acrescenta-se também que, apesar das notícias da imprensa não colocarem o relatório em linha, “entrámos em contacto com o IST que nos disponibilizou o relatório”. O Blind Spot colocou o referido Relatório Rápido nº 51 – portanto, anterior ao Relatório Rápido nº 52 – em anexo descarregável.

Aliás, o PÁGINA UM, quando em 17 de Fevereiro passado esmiuçou o Relatório Rápido nº 52, também analisou, e colocou no seu servidor, o Relatório Rápido nº 51.

Mas, assumindo ser uma evidência que o Relatório Rápido nº 52 não é “filho único” – porque há o Relatório Rápido nº 51 enviado em Julho do ano passado pelo IST ao Blind Spot –, existem então provas cabais da existência do Relatório Rápido nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6, nº7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 12, nº 13, nº 14, nº 15, nº 16, nº 17, nº 18, nº 19, nº 20, nº 21, nº 22, nº 23, nº 24, nº 25, nº 26, nº 27, nº 28, nº 29, nº 30, nº 31, nº 32, nº 33, nº 34, nº 35, nº 36, nº 37, nº 38, nº 39, nº 40, nº 41, nº 42, nº 43, nº 44, nº 45, nº 46, nº 47, nº 48, nº 49 e nº 50?

Então, e o PÁGINA UM tem provas cabais da existência da existência de 50 relatórios antes do Relatório Rápido nº 51 e do Relatório Rápido nº52?

Cientificamente, com um grau de certeza de 100%, não. Não tem, efectivamente, não – não tem essas provas a 100%. Apenas pode apelar ao mais elementares níveis de leitura e entendimento como prova, propondo uma leitura, por exemplo, da primeira frase do Relatório Rápido nº 51, que tem o seguinte conteúdo: “O facto mais marcante a realçar neste relatório é que a mortalidade diária em média a sete dias subiu para 41.4, tal como previsto por nós em anteriores relatórios.”

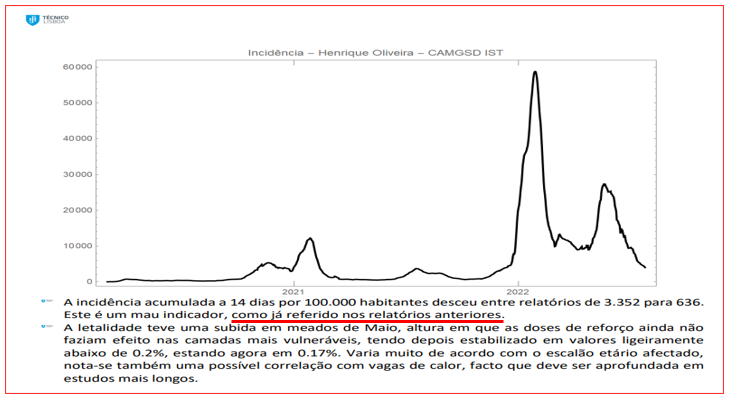

E, já agora, também para a leitura do Relatório Rápido nº 52 – aquele que o Tribunal Administrativo de Lisboa obrigou o IST a disponibilizar ao PÁGINA UM –, onde são feitas referências a relatórios anteriores. Como, por exemplo, a seguir ao gráfico da da página 6: “A incidência acumulada a 14 dias por 100.000 habitantes desceu entre relatórios de 3.352 para 636. Este é um mau indicador, como já referido nos relatórios anteriores.”

Mas isto, visto está, agora, com os investigadores do IST – com estes investigadores do IST, que tiveram sempre a supervisão do seu presidente, Rogério Colaço, que sempre mostrou uma atitude obscurantista – pode afinal ser uma ilusão de óptica ou de memória, um lapso, uma banal gralha, até por supostamente estarmos perante “esboços embrionários, que consubstanciam meros ensaios para uns eventuais relatórios”.

Portanto, colocam-se academicamente duas hipóteses: os investigadores do IST estavam convencidos que, quando escreveram aquela frase, tinham mesmo feito relatórios anteriores aos Relatórios Rápidos nº 51 e nº 52, mas estes afinal eram “fantasmas”.

Ou então estão a mentir ao tribunal.

Qualquer que seja a verdadeira hipótese, estes investigadores do IST estão a dar uma imagem pouco condizente com a de uma tão prestigiada instituição universitária pública de Portugal. E legitimamente deve levar à questão: é assim que se faz Ciência em Portugal? É esta a qualidade dos nossos cientistas que dão cartas além-fronteiras?

N.D. Todos os encargos do PÁGINA UM nos processos administrativos, incluindo taxas de justiça e honorários de advogado, têm sido suportados pelos leitores e apoiantes, através do FUNDO JURÍDICO. O PÁGINA UM considera que os processos, quer sejam favoráveis quer desfavoráveis, servem de barómetro à Democracia (e à transparência da Administração Pública) e ao cabal acesso à informação pelos cidadãos, em geral, e pelos jornalistas em particular, atendíveis os direitos expressamente consagrados na Constituição e na Lei da Imprensa.