Um dos princípios inscritos no Código Deontológico dos Jornalistas estabelece que “o jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até à sentença transitar em julgado”. Trata-se de um princípio nobre, indispensável numa sociedade de direito: protege cidadãos de julgamentos precipitados e de linchamentos mediáticos, tão comuns num tempo em que a reputação se mede em cliques e indignações instantâneas.

Esse princípio, porém, não deve ser usado como escudo moral para justificar silêncios cúmplices, laxismos institucionais ou abusos corporativos. Quando a presunção de inocência é invocada não para garantir justiça, mas para evitar que a verdade se conheça, transforma-se num instrumento de opacidade e de impunidade — e aí, cabe aos jornalistas denunciá-lo.

O caso de negligência no Hospital de Faro é um desses exemplos inquietantes. Em Abril de 2023, uma médica interna, Diana Pereira, apresentou denúncias de actos de negligência médica praticados por dois cirurgiões seniores: Pedro Cavaco Henriques e Gildásio Martins dos Santos.

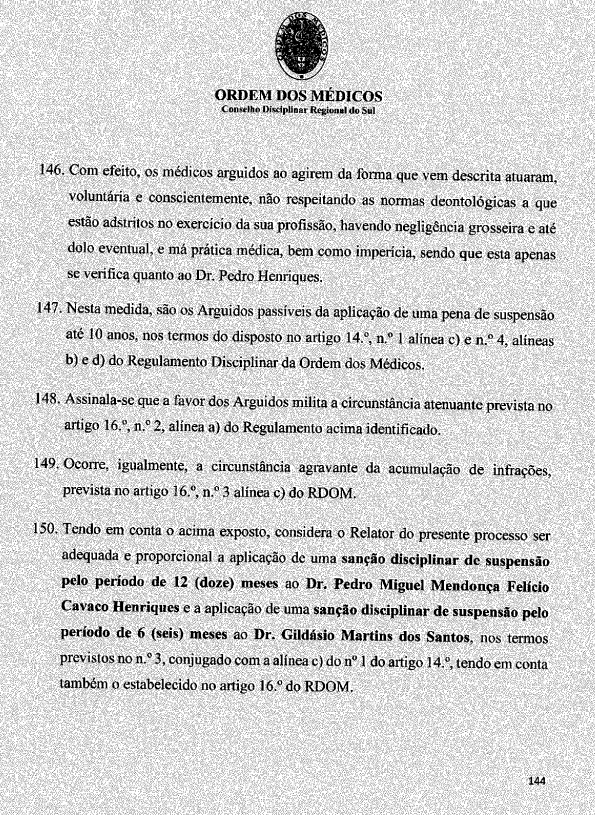

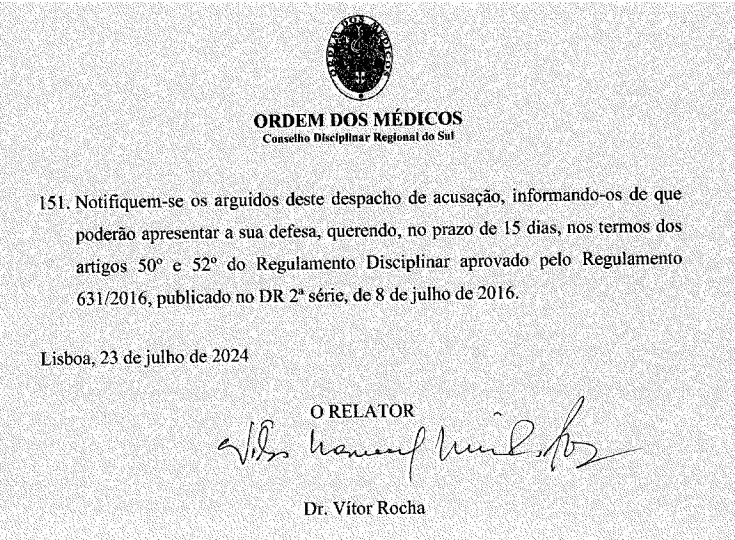

O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos abriu um processo e, em Julho de 2024, mais de um ano depois, um relator Vítor Rocha, após analises e estudos de uma comissão independente, concluiu um extenso despacho de acusação, com 145 páginas, que descreve uma sucessão de falhas clínicas graves e comportamentos eticamente inaceitáveis. E, face à gravidade, não apenas da negligência médica grosseira mas também da devassa de dados clínicos da denunciadora, propôs sanções de suspensão de 12 e seis meses, respectivamente.

Porém, mais de um ano depois, nada foi decidido. O processo continua parado — ou, para usar o termo popular e certeiro, engavetado. E a invocação da “presunção da inocência” serve agora como argumento para justificar o inexplicável: que dois médicos formalmente acusados de negligência grave e de devassa de dados pessoais de uma colega, com informação já avalizada por estudos e análises, continuem a exercer livremente, sem qualquer sanção disciplinar, enquanto o processo dorme nas gavetas do Conselho Disciplinar.

O despacho do relator, revelado agora pelo PÁGINA UM, não é um texto ligeiro nem um exercício burocrático. É um documento severo, lúcido e minucioso. Acusa Pedro Cavaco Henriques de revelar “ignorância extrema da anatomia e das técnicas cirúrgicas” e de actuar sem “respeito pela integridade do outro”, violando o princípio hipocrático primum non nocere. Denuncia uma cultura hierárquica de abuso, na qual o então director de serviço, Gildásio Martins dos Santos — que, note-se, integra os órgãos sociais do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) — terá validado práticas clínicas arriscadas e, pior ainda, acedido a dados clínicos da médica denunciante para os divulgar num grupo interno de WhatsApp, com o propósito de a desacreditar publicamente.

Nada disto tem a ver com delitos de opinião, nem com divergências teóricas. São actos concretos, graves e documentados. Ainda assim, a Ordem dos Médicos parece mais preocupada em preservar a aparência de equilíbrio do que em defender a integridade da sua própria profissão.

Durante a pandemia, o então bastonário Miguel Guimarães foi lesto — e até zeloso — a abrir processos disciplinares a colegas por meras opiniões divergentes, divulgando publicamente essas investigações como forma de estigmatizar quem ousasse discordar da narrativa sanitária oficial. Hoje, quando estão em causa actos clínicos de enorme gravidade e violações éticas objectivas, a mesma instituição refugia-se na prudência, na lentidão e na sombra.

A incoerência é gritante. E a omissão é cúmplice. Uma entidade que exige dos seus membros o cumprimento de um código deontológico não pode ser ela própria exemplo de laxismo, nem usar os princípios éticos como cortina de fumo. Quando o relator descreve práticas cirúrgicas em que erros graves geraram sequelas irreversíveis, ou quando aponta a violação deliberada de dados pessoais de uma médica, não estamos perante um conflito interno — estamos perante uma ameaça à confiança pública na Medicina.

A Medicina não é uma ciência exacta, inclui o erro, e é uma profissão que vive da confiança. Cada acto médico é, no fundo, um contrato moral: o doente entrega o seu corpo e a sua vida ao cuidado de quem tem por vocação (e profissão) ajudá-lo e que jura não causar dano. Esse pacto só subsiste se houver um sistema disciplinar que actue com celeridade e transparência, separando o erro compreensível da negligência censurável, o engano humano da imperícia intolerável. Nos casos de Pedro Henriques e Gildásio Martins dos Santos, os elementos constantes no despacho de acusação não permitem, pelo menos para mim, outro veredicto: eu queria ter outros médicos a tratarem de mim.

Quando os prazos se arrastam e as decisões não chegam, o sinal transmitido pela Ordem dos Médicos à sociedade é devastador: que todos os médicos são intocáveis, que todos se protegem, e que mesmo os actos mais graves acabarão dissolvidos na lentidão corporativa.

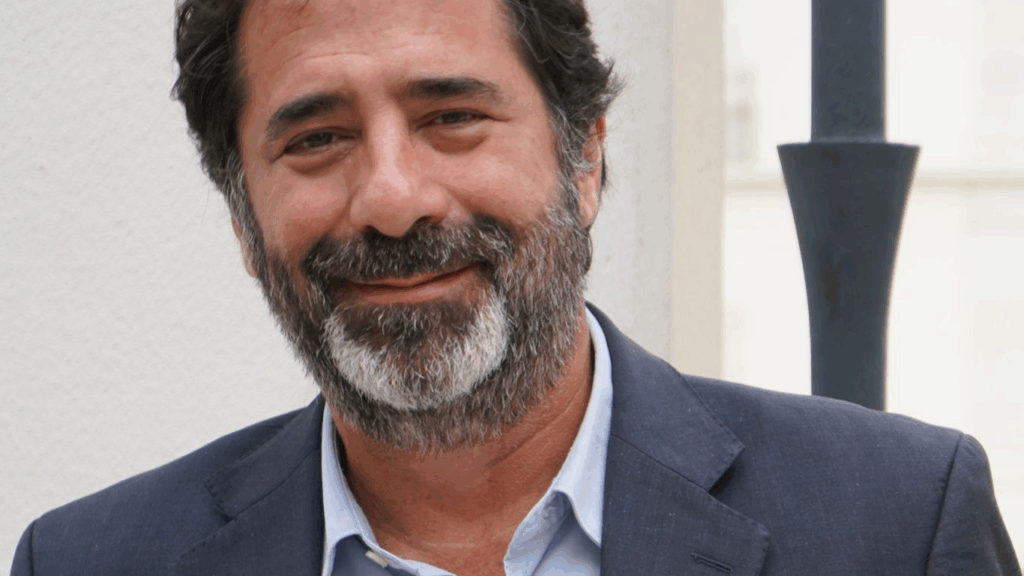

Diogo Pais, presidente do Conselho de Disciplina Regional do Sul; mais de dois anos depois, casos gravíssimos ainda não tiveram conclusão disciplinar.

Não é admissível, por isso, que um processo tão detalhado e fundamentado, assinado por um relator que não poupa palavras na sua indignação, esteja parado há mais de um ano sem decisão final. Não é admissível que a invocação genérica da “presunção da inocência” sirva de pretexto para a paralisia. A presunção de inocência é uma garantia para os acusados — não é um álibi para as instituições que têm o dever de julgar. Quando os órgãos disciplinares da Ordem dos Médicos se tornam reféns da sua própria inércia, traem a confiança dos cidadãos e colocam em causa o prestígio da profissão.

A actual direcção da Ordem, é certo, parece pautar-se por um estilo mais ponderado do que o do bastonário anterior. Mas isso não basta. A prudência não pode ser sinónimo de passividade. A Ordem dos Médicos não é apenas uma associação profissional corporativa; é uma entidade investida de autoridade pública, com um mandato de regulação ética em nome da sociedade. Por isso, deve agir não apenas em defesa dos seus membros, mas também — e sobretudo — em defesa dos doentes e da credibilidade da Medicina.

A protecção da reputação da classe médica não se faz escondendo os seus piores actos — faz-se expurgando-os. Como um agricultor que retira o escalracho da vinha, a Ordem dos Médicos tem de separar o trigo do joio, mesmo que isso signifique cortar fundo.

E os jornalistas, por seu turno, não podem aceitar a manipulação semântica que transforma o direito à defesa em sinónimo de silêncio cúmplice. O respeito pela presunção da inocência não impede que se revelem factos objectivos, nem que se critique a inércia de quem tem o dever de decidir. Seria bom que a Ordem dos Médicos compreendesse o que está verdadeiramente em causa. Não se trata de condenar apressadamente ninguém, mas de impedir que o medo de agir acabe por degradar a própria ideia de responsabilidade.

A justiça tardia é, também ela, uma forma de injustiça. E quando a demora beneficia os acusados e penaliza a confiança pública, a presunção da inocência degenera em consagração da impunidade.