Durante meses, o único rasto visível nos contratos públicos sobre os gastos do município de Lisboa com o festival Tribeca Lisboa — uma franquia luso-adocicada do evento nova-iorquino apadrinhado por Robert De Niro — era um modesto registo no Portal Base: a aquisição de um jantar por 6.230 euros, adjudicado à empresa As Patrícias, ao abrigo de um ajuste directo.

Nada mais. Nenhum contrato com a Impresa, a entidade organizadora, nenhuma nota explicativa sobre os reais encargos públicos, nenhuma referência aos montantes transferidos. O silêncio era ensurdecedor. E, não fosse o esforço persistente e meticuloso de um jornalista da revista Sábado, este caso permaneceria submerso no pântano burocrático onde se enterram, diariamente, os vestígios do despesismo estatal.

Agora soube-se, por via de uma investigação persistente — e é uma pena haver tão poucas — publicada na revista Sábado, que afinal o jantar foi apenas o amuse-bouche. O verdadeiro banquete foi servido à Impresa, grupo privado de comunicação social que detém, entre outros, a SIC e o Expresso.

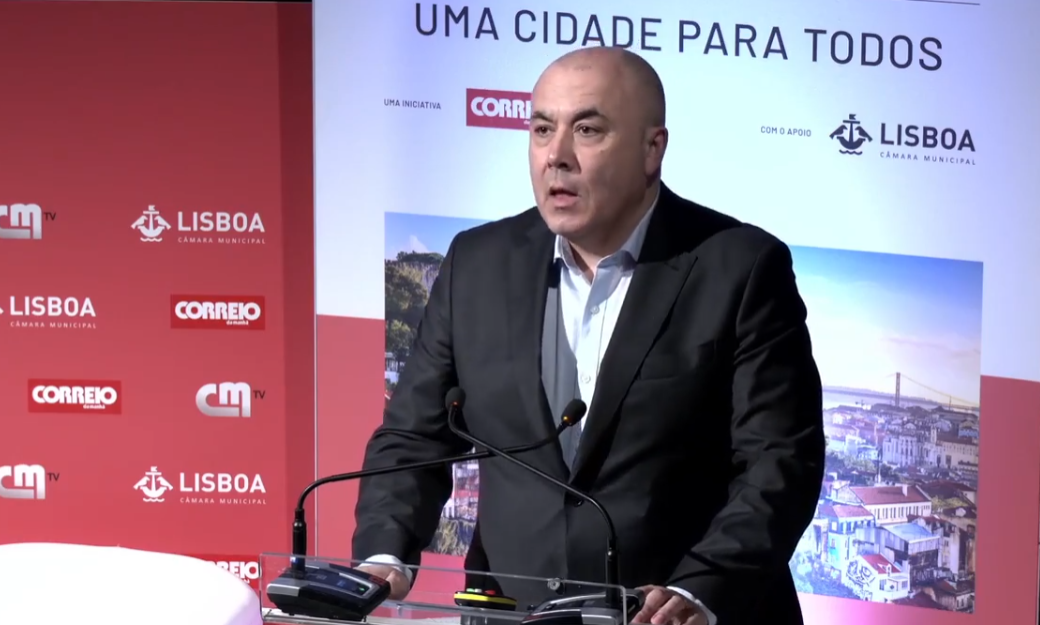

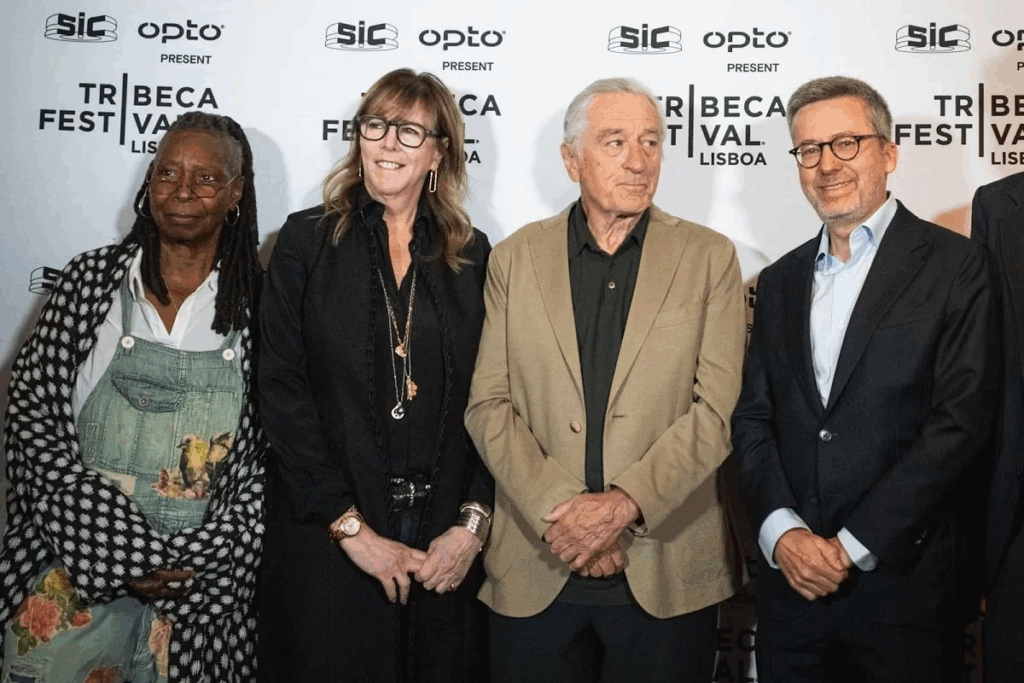

Só daqui foram 500 mil euros retirados directamente dos cofres da Câmara Municipal de Lisboa, por empenhos operados a alta velocidade após instruções vindas do gabinete do presidente Carlos Moedas. Acrescem ainda mais 250 mil euros do Turismo de Portugal, que decidiu também financiar o festival — tudo para que a Impresa pudesse pagar os “direitos” do evento norte-americano e assegurar a presença simbólica de De Niro, mesmo que o actor tenha passado despercebido à maioria dos lisboetas.

Em rigor, o que está em causa não é apenas a saloiice institucional de importar um festival nova-iorquino, ainda por cima mal organizado, para se tirar umas fotografias ao lado de um actor famoso. Nem tampouco o habitual enlevo provinciano de políticos que confundem política cultural com festas mediáticas. O que se passou com o Tribeca Lisboa é mais grave: é um exemplo cristalino de como se instrumentalizam recursos públicos para fins privados, com intermediação política e total opacidade.

Note-se o padrão: o festival não foi uma organização municipal, nem promovido por qualquer entidade pública. Foi uma operação integral da Impresa, cujo objectivo era — como sempre — reforçar a marca e a influência do grupo. Mas, ao invés de procurar investidores ou assumir o risco financeiro do evento, recorreu-se à “via Moedas”: um atalho de poder que, em apenas três semanas, desbloqueou meio milhão de euros da autarquia. Sem concurso, sem critérios públicos conhecidos, sem transparência.

Pior: com silêncios reiterados e recusa de entrega de documentos a jornalistas que, desde Novembro de 2024, tentam obter explicações junto da Câmara e da EGEAC.

Este caso só não é escândalo maior porque o país político já se habituou à promiscuidade entre comunicação social e poder. Entrevistas “fofinhas” — como a de Daniel Oliveira a Carlos Moedas no Alta Definição — tornaram-se moeda de troca num sistema onde os favores circulam, os elogios se compram, e os interesses se protegem. A fotografia ao lado de De Niro — paga com o dinheiro dos lisboetas — resume bem o espírito da coisa: um marketing político montado para alimentar egos, seduzir audiências e garantir reverência jornalística.

Se isto fosse apenas vaidade, poder-se-ia sorrir e passar adiante. Mas não é. Trata-se de um modelo de governo assente em peculato de uso: recursos públicos canalizados para eventos que promovem, em primeiro lugar, os próprios decisores. Um sistema que, por falta de escrutínio institucional, se normaliza e perpetua, onde cada euro gasto parece menos um investimento cultural e mais uma operação de auto-publicidade. Não há aqui qualquer racionalidade económica ou cultural, apenas um cálculo político e mediático.

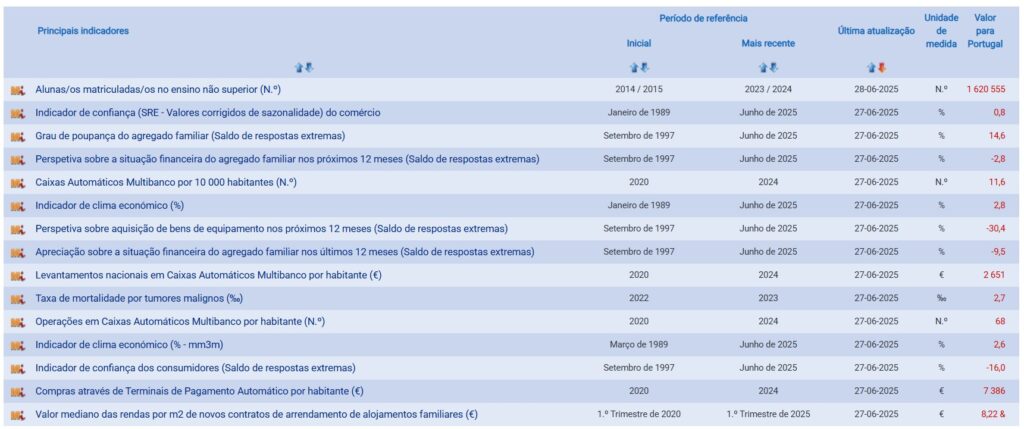

Pior: estes gastos são deliberadamente escondidos dos cidadãos. São dispersos por diferentes fontes (autarquias, empresas municipais, organismos do Turismo), canalizados por ajustes directos, ocultos sob rubricas vagas e não publicitados em tempo útil. É preciso escavar muito — como agora se viu — para expor o que deveria estar à vista de todos. E isso é, talvez, o sinal mais preocupante do estado a que chegou o exercício do poder local e central: a transparência converteu-se em slogan, não em prática. Carlos Moedas até criou um Departamento de Transparência — mas, ironicamente, nunca respondeu às perguntas sobre os apoios ao Tribeca Lisboa.

O caso do Tribeca Lisboa mostra como o país político continua a comportar-se como se vivêssemos sobre um poço de petróleo. Gasta-se com ligeireza, distribui-se dinheiro como se nada fosse, sempre com a convicção de que o contribuinte pagará — e, no fim, ainda agradecerá, hipnotizado por uma selfie ao lado de um actor de Hollywood.

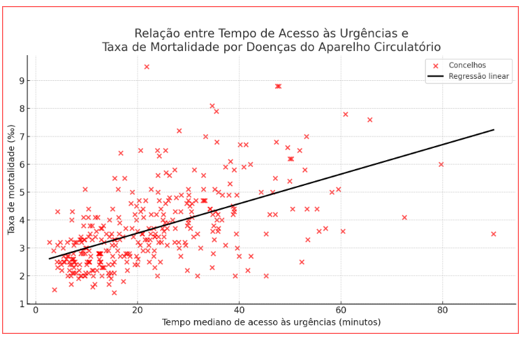

Mas Portugal não é um poço de petróleo. É um país endividado, com escolas por requalificar, hospitais a colapsar e transportes públicos obsoletos, que pouco aposta verdadeiramente na Cultura. Cada euro entregue à Impresa — um grupo privado de comunicação que deveria viver dos seus leitores e espectadores — é um euro que falta noutro lado. Setecentos e cinquenta mil euros daria quase para uma longa metragem em Portugal. E o que Moedas fez não foi apoiar a Cultura. Foi financiar, com o dinheiro dos lisboetas, a vaidade de um festival e a máquina mediática que o serve.

Em suma, o problema não foi o jantar. Foi tudo o que se gastou e foi escondido depois da sobremesa.