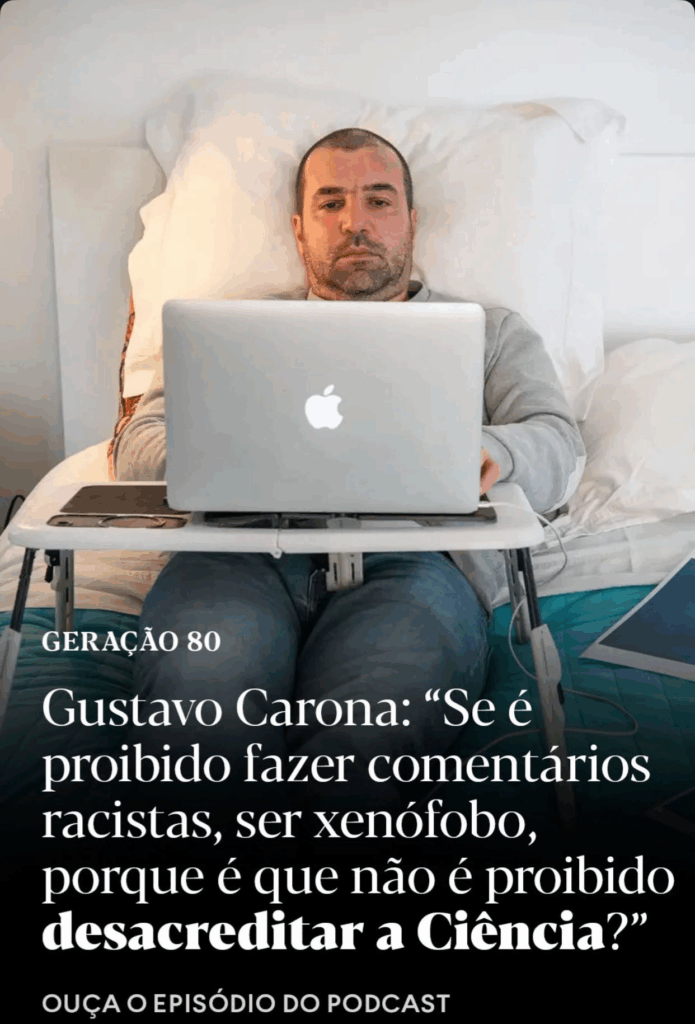

O CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão – que se entretém a fazer podcast informativos no semanário Expresso sem ter carteira da CCPJ, enquanto vende e recompra e volta a vender o edifício-sede para não entrar em bancarrota – decidiu convidar ontem para o seu ‘Geração de 80’ o intensivista Gustavo Carona, de quem diz ser “provavelmente o primeiro verdadeiro herói com quem fala”.

Na imagem partilhada pelo Expresso e pelo próprio Gustavo Carona, o dito não está em estúdio mas repousa em casa, deitado, coberto por uma manta e apoiado num suporte hospitalar de computador Apple. E lê-se uma pergunta retórica que serve de mote a este texto: “Se é proibido fazer comentários racistas, ser xenófobo, porque é que não é proibido desacreditar a Ciência?”. Existem outras frases tão ou mais aterradoras do que estas, mas quero centrar-me nesta por ter ganhado escola durante a pandemia da covid-19 e estar a servir como argumento principal em qualquer debate.

A frase, aparentemente ingénua ou “inspiradora” – como muitos admiradores deste herói, feito mártir, julgarão –, encarna o perigo maior da era que atravessamos: a tentativa de blindar a Ciência contra a crítica, elevando-a não ao patamar do rigor, mas ao altar da infalibilidade. E, pior ainda, subentende-se que quem a questiona deva ser, senão punido judicialmente, pelo menos ostracizado, silenciado, deslegitimado.

Tenho razões pessoais para abordar este tema sem subterfúgios: sou arguido num processo judicial por suposta difamação a Gustavo Carona, movido na sequência de críticas públicas que lhe dirigi durante a pandemia da covid-19 — críticas essas sempre sustentadas em dados epidemiológicos, estudos internacionais e análises racionais. O processo irá a julgamento em Setembro – e sou acusado de mais de 30 crimes e um pedido de indemnização de 40 mil euros, porque Gustavo Carona culpa-me de ser o responsável (presumo único) da sua condição de saúde. De entre os crimes até estão críticas que lhe fiz, gozando, à sua veia (variz) poética.

Enfim, mas uma coisa deve ficar clara: nada disso me calará – e mesmo se a sua condição de saúde me dá alguma comiseração, não fragiliza as minhas convicções, sobretudo quando o homem diz mais do que disparates: diz coisas perigosíssimas. Aliás, convém referir que a intimidação judicial, quando motivada por divergência de ideias e interpretação científica, é a arma dos que se sentem inseguros na sua posição — ou, pior, dos que confundem prestígio mediático com autoridade epistémica.

Ora, vamos ao busílis: a frase de Carona é perigosa não apenas pela sua arrogância, mas sobretudo pela sua ignorância. Equiparar “desacreditar a Ciência” a actos de racismo ou xenofobia revela uma incompreensão básica sobre o que é a Ciência, como esta progride, e por que razão deve ser constantemente posta em causa. A comparação, além disso, é altamente falaciosa: o racismo e a xenofobia são ofensas morais e jurídicas, que atingem directamente a dignidade humana. Já criticar ou pôr em causa determinadas posições científicas — ou políticas sustentadas sob o manto da Ciência — é um exercício fundamental da liberdade de pensamento, motor do progresso e da descoberta.

A frase de Carona é, em si mesma, também uma forma de obscurantismo moderno, travestido de zelo científico. Substitui-se o tribunal da razão pelo tribunal da opinião pública domesticada. Substitui-se o diálogo académico pelo anátema moral. Substitui-se o debate empírico pela acusação de “negacionismo”.

É fundamental aqui recordar que a Ciência não é um corpo dogmático de verdades, mas um método de aproximação à verdade, sempre falível, sempre provisório. Procura minimizar o erro, mas não tendo medo de errar. Nenhuma afirmação científica é imune à refutação. Até mesmo os paradigmas mais consolidados — heliocentrismo, evolução das espécies, estrutura do átomo — foram, em tempos, considerados “desacreditadores” da ciência vigente. Aquilo que Carona sugere, com retórica de vigilante moral, é que apenas deve ser permitida a crítica “interna”, a dúvida “tolerável” — como se a dissidência só fosse legítima quando aprovada pelo comissariado do consenso.

Durante a pandemia, houve quem tivesse tentado — com dados e artigos revistos por pares — para os exageros estatísticos, erros metodológicos, medidas desproporcionadas, conflitos de interesse na investigação e distorções mediáticas da evidência científica. Muitos destes nunca negaram o vírus. Não negaram a existência da doença. Aquilo que se negou foi a ideia de que os modelos matemáticos erráticos, as projeções catastrofistas, as vacinas tratadas como panaceia sem robusto escrutínio de risco-benefício ou os confinamentos massivos tivessem um estatuto de verdade inquestionável.

O tempo tem dado razão a muitas dessas críticas. Hoje, muitos cientistas e mesmo autoridade nacionais e internacionais admitem que houve exagero e má gestão da informação científica, reconhecendo falhas na comunicação de risco, na avaliação de eficácia vacinal, e na imposição de medidas que ignoraram a complexidade dos determinantes sociais da saúde. Mas no meio dessa revisão tardia, figuras como Gustavo Carona continuam como paladinos de uma ciência dogmática, reclamando uma imunidade moral e judicial da narrativa dominante, como se estivessem acima do contraditório.

Do ponto de vista epidemiológico, o pensamento de Carona é igualmente anacrónico. “Desacreditar a Ciência”, no contexto pandémico, tornou-se um epíteto para tudo o que fosse discordância da ortodoxia governamental. Falar de taxas de letalidade estratificadas por idade? Negacionismo. Mencionar que o risco de hospitalização em jovens saudáveis era ínfimo? Anticiência. Questionar a eficácia das máscaras em espaços abertos? Crime. Interrogar-se sobre efeitos adversos das vacinas de mRNA? Heresia.

Mas o que diz a epidemiologia de boa cepa? Diz que a Ciência da Saúde Pública e a Epidemiologia – que é uma Ciência multidisciplinar mais próxima (e ‘bebe’ mais) da Estatística do que da Medicina – deve equilibrar risco individual e colectivo, considerando o contexto, a vulnerabilidade, a proporcionalidade das intervenções, e os efeitos secundários das medidas. Nada disto foi feito com rigor. A gestão do medo, a par com a sacralização de figuras mediáticas e o apelo à obediência, substituiu o espírito de prudência. E quando se mistura ciência com medo, o resultado é sempre tecnocracia autoritária, não saúde pública.

Do ponto de vista filosófico, o apelo à proibição do “desacreditar da Ciência” é uma regressão ao positivismo mais primário, combinado com a pulsão inquisitorial. É a morte do espírito socrático, do método cartesiano, da dúvida metódica. É o triunfo de uma nova religião, em que os cientistas não são investigadores, mas sacerdotes; os consensos, não aproximações, mas dogmas; os críticos, não colegas, mas apóstatas.

Aquilo que Gustavo Carona – seguindo a linha de muitos outros que ‘nasceram’ mediaticamente na pandemia – propõe é que se substitua o Estado laico e pluralista por uma espécie de teocracia científica, onde só há lugar para a fé no consenso e para a liturgia dos gráficos apresentados no telejornal. Mas a verdadeira Ciência — aquela que constrói conhecimento — nasce sempre da fricção entre ideias, da ousadia de pensar diferente, da coragem de enfrentar a maioria. O que seria de John Snow, de Ignaz Semmelweis e de Barry Marshall ou de tantos outros se o “desacreditar a Ciência” fosse criminalizado?

A frase de Gustavo Carona revela a deriva perigosa de uma geração de médicos-mediáticos que confundiram protagonismo com sapiência, e influência com autoridade intelectual. Não é por acaso que, nos últimos anos, alguns destes arautos da Ciência televisiva recusaram abertamente qualquer contraditório, afastaram-se de debates abertos e, em alguns casos, responderam com processos judiciais às vozes dissonantes.

Este episódio deveria servir de alerta: quando a crítica fundamentada à Ciência se torna passível de sanção moral ou judicial, já não estamos no domínio da Ciência — mas no da repressão ideológica. E quando se começa a perguntar, com aparente candura, “porque não criminalizar os que desacreditam a ciência?”, o passo seguinte é perguntar “porque não prendê-los?”, ou “porque não bani-los da vida pública?”. A História conhece bem esse caminho. E nunca acaba bem.

A Ciência verdadeira não precisa de escudos penais, nem de clérigos corporativos. Precisa de abertura, pluralismo, humildade e debate. Tudo o resto é superstição moderna, com bata branca.

Nota final: O podcast de Francisco Pedro Balsemão, editado no Expresso, chama-se Geração de 80, porque o CEO da Impresa nasceu em 1980. Ora, 1980 é geração de 70.

Nota final 2: Carona informa que sofre dores crónicas resultantes de síndrome de Lyme pós-tratamento (SLPT). Se fosse mesmo um Homem de Ciência, deveria colocar-se, mesmo por hipótese académica, como uma provável vítima indesejada (e silenciada) das vacinas contra a covid-19, sem prejuízo de defender, como defende, que a vacina salvou vida. Aliás, talvez lhe fizesse bem, pelo menos em perceber como funciona a Ciência, a ler estes dois artigos científicos (aqui e aqui) que tratam da doença que o atormenta. Em todo o caso, pode sempre negar lê-los.