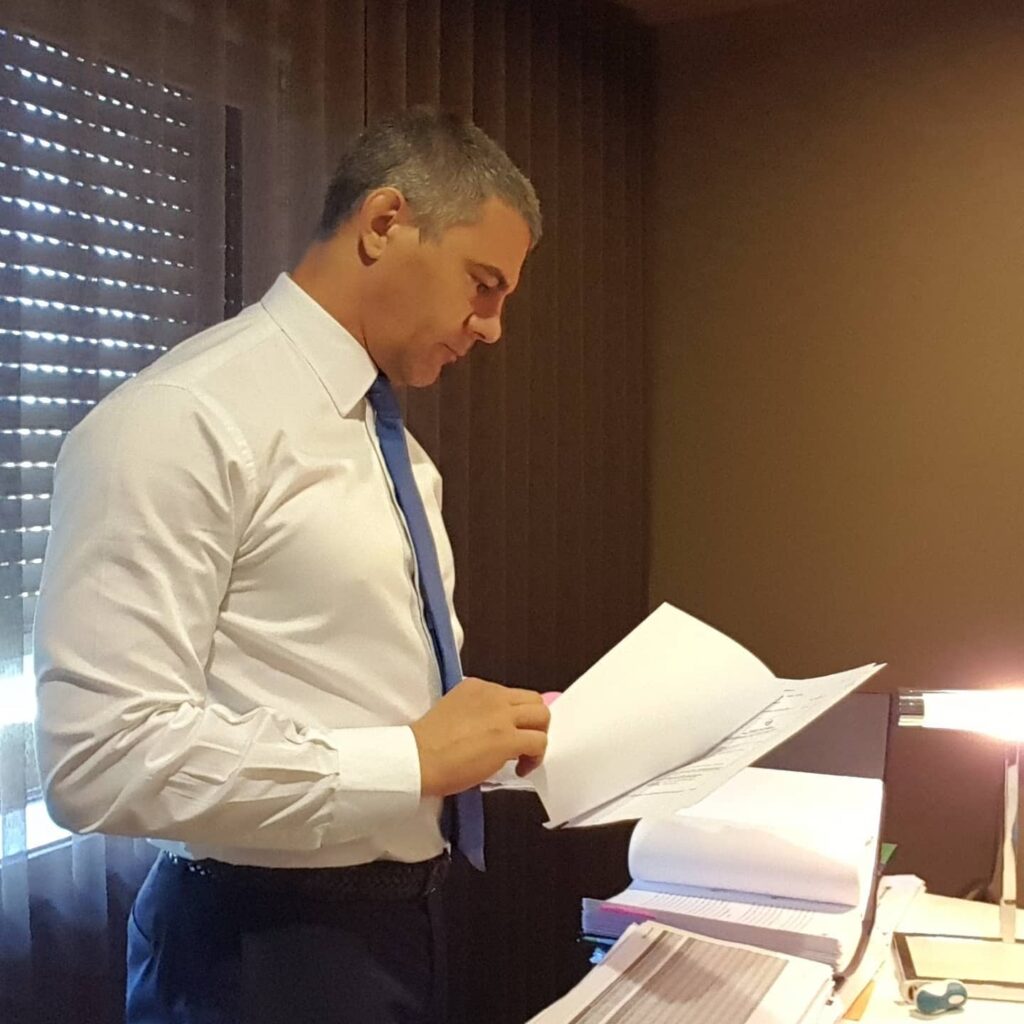

Professor de Filosofia na Universidade Católica Portuguesa, Mendo Castro Henriques é autor de várias obras sobre filosofia, cidadania, história militar e ficção histórica. Foi Diretor do Departamento de Defesa Nacional do IDN e Prémio de Defesa Nacional em 2018.

Nesta Conversa com Nuno André, são abordados sobretudo os conflitos armados no Mundo, mas com especial destaque para a Guerra da Ucrânia.

Castro Henriques defende que estamos a assistir à “Terceira Guerra Mundial, com as características da era digital”. Avisa que “o que está a acontecer na Rússia é a desagregação” e critica o facto de hoje existir gente que “sabe de tudo” e que proliferam os especialistas em “Rússia” e em “guerra”.

Esta é a transcrição da entrevista, a que pode assistir aqui.

Professor Mendo Henriques, ainda que em Portugal a filosofia seja uma das disciplinas transversais a todos os cursos, nem todos chegam a filósofos. Afinal, nós estudamos filosofia ou aprendemos a filosofar?

Aprendemos com os outros, sobretudo, porque sem diálogo não há partilha, sem partilha não há autocrítica e sem autocrítica, o nosso pensamento pouco vale. E dentro do que devemos fazer quando somos instados por nós próprios a prestar um testemunho, naturalmente que são os acontecimentos do dia-a-dia, não a espuma dos dias mas as tendências profundas que mais nos impactam. E era inevitável que um acontecimento como a invasão trágica e injusta da Ucrânia pela Federação Russa me tivesse chamado a atenção dado os meus interesses anteriores.

Ainda que nos tivéssemos cruzado nos corredores da Universidade Católica, a verdade é que foi na sequência desta aproximação, que acaba por ressurgir uma obra que estava focada precisamente na nova sociedade ou no pensar-se o novo mundo num período de pós-pandemia. Mas a verdade é que ainda não estávamos no pós-pandemia, ainda não tínhamos ganho uma batalha que ainda não sabemos bem contra quem, e começa logo esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

É mais do que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo mudou em 24 de Fevereiro, pode-se dizer que foi um dia que mudou o mundo. Muitas vezes aplicava-se à União Soviética ou à Rússia: 7 dias que mudaram o mundo, por causa da Revolução de 1917. Neste dia, foi um dia que mudou o mundo. Porquê? Porque vieram ao de cima tendências que já existiam, e que é a tendência da escalada para os extremos.

Há um autor que nestes assuntos históricos e militares é um nome incontornável, o alemão Carl Von Clausewitz, enfim, que escreveu talvez o mais clássico tratado pela guerra. E o que ele diz é que antes da guerra, a humanidade, as sociedades, têm uma tendência de subir até aos extremos. E o que nós vimos na madrugada de 24 de Fevereiro, na televisão… Quando dizemos nós é porque estamos numa sociedade de informação, em que podemos estar a 4 ou a 5 mil quilómetros de distância ou mais, mas a televisão e o mundo digital, põem diante de nós a tragédia dos bombardeamentos, dos mortos, da violência, a subir até aos extremos. Portanto, com maior ou menor capacidade de antecipação, havia correntes minoritárias que diziam que ia acontecer uma invasão.

A maior parte das pessoas dizia: não, ainda mal saímos da guerra do covid e vamos entrar noutra desgraça? Mas foi exactamente isso que aconteceu. E, mais do que uma guerra entre duas nações, como se está a ver… Porque Putin não aplica sequer a força toda que tem contra a Ucrânia, tem uma espécie de trunfo na manga, que são as armas nucleares, o que obriga à chamada guerra híbrida: sanções económicas, operações militares, pressões psicossociais sobre as populações, campanhas. Mas não é apenas duas nações que se enfrentam, é mais uma nação que está a ser vítima de uma guerra entre dois princípios, o da autocracia e da ditadura – podemos dizer, totalitária que, neste momento, é representada por Putin – e os princípios daqueles que defendem a liberdade, que também têm as suas fragilidades, mas que não se pode aceitar esta violência.

Entretanto, mais do que ser um mero espectador, sentiu a necessidade de ter um papel mais interventivo, mais activo em termos sociais porque na realidade, passa a partir de uma certa altura a escrever umas crónicas. Foi um sentido de dever, para contribuir de alguma forma para o esclarecimento, para motivar, o que é que deu origem a essas crónicas?

Eu diria mais que foi um sentido de angústia, de tentar – uma vez que eu fui director do departamento de Defesa Nacional e tenho vários livros de história militar, portanto para mim era relativamente normal seguir os acontecimentos militares… Mas a angústia, a preocupação que tudo isso me causava, levou a que eu tentasse investigar para além do que se sabia de imediato. E, no dia 10 de Março, eu já tinha feito um escrito anterior de apreciação conjunta que tinha feito circular e, não sei já em que circunstância, a partir de 10 de Março passei a fazer uma crónica diária num jornal digital e em papel, Do Portugal Profundo. Portanto, isto é também uma homenagem ao Portugal Profundo, que ainda funciona, o jornal de Oleiros, e ao seu director, o Paulino Fernandes. E portanto, todos os dias, durante dois meses, havia uma crónica diária sobre assuntos transversais à guerra.

Esta obra Crónicas da Invasão na Ucrânia, assumidamente à distância e agora aqui uma provocação que é: porque é que ousou falar de uma guerra pela qual diretamente não passou? Ou seja, não esteve na Ucrânia, não esteve na Rússia, não viveu aqueles momentos, apenas os conhece através dos meios de comunicação social, com tudo o que há de bom e de mau, de redutor ou de amplificador. Terá sido demasiado ousado ou não?

Bem, não é bem assim. Eu estive já na Rússia em conferências há anos atrás. Na Ucrânia, estive só na fronteira do Siret (fronteira da Roménia com a Ucránia na zona de Siret). Esta é uma guerra de princípios, não é uma guerra apenas de territórios. Não é preciso, digamos assim… Quando eu estive no campo de refugiados da Ucrânia-Siret já não havia refugiados, portanto, não senti o peso dessa desgraça, mas sabemos, convivemos, temos outros contatos e temos, sobretudo, a partilha do sofrimento humano que é… Temos aqui um povo que está a ser agredido. Se há vítimas, nós temos que nos identificar com a vítima. E, nesse sentido, uma vez que nas áreas da cidadania e da filosofia política a guerra é um fenómeno que eu já tinha tratado mais do que uma vez, era uma base a partir da qual depois eu fiz esse conjunto de crónicas, que aliás continuo a fazer, agora não com a mesma intensidade porque o contexto é outro.

Uma das crónicas toca num dos pontos-chave que é o Papa Francisco. O Papa, que numa das vezes que se dirige ao patriarca Cirilo diz, e passo a citar: não percebo nada irmão, não somos clérigos do Estado, não podemos usar a linguagem da política, mas sim a linguagem de Jesus. Ou seja, este assumir de um Papa que, de facto, não percebe nada de questões políticas… O Papa não “percebe de nada”, mas pelos vistos muita gente “percebe de tudo”. Quer dizer, possivelmente, há aqui uma parte de humildade ou de estratégia de comunicação.

Isso é irónico: o Papa é capaz de perceber mais do que nós os dois juntos.

[risos] Mas a questão é, porque é que nós de repente temos tantos especialistas em “guerra”, tantos especialistas em “Rússia”, mas, na verdade, só acertam depois das coisas acontecerem, porque muitos também diziam que não iam haver invasão… Ou seja: como é que nós podemos acreditar naquilo que as pessoas dizem nas televisões, na rádio, a internet? Não estou a pôr em causa o que aqui é dito, porque é um ponto de vista partindo de uma experiência muito particular e pessoal.

E além disso, com um cenário que eu penso que é assumido, que é a prazo, o que nós podemos chamar a derrota do regime tirânico de Putin, e, portanto, a manutenção da Ucrânia independente. O Papa Francisco tem uma importância, como figura mundial que é, e como figura de referência moral para além de autoridade religiosa.

Mas no caso da Ucrânia, naturalmente que as figuras centrais são, do ponto de vista religioso, os patriarcas das várias Igrejas envolvidas, e aí está a haver evoluções, o assunto não está fixo. Já se sabia antes, que a figura do patriarca Cirilo, da Igreja Ortodoxa Russa, é uma figura muito controversa, acusado, nomeadamente, de corrupção. Teve já sanções, na sexta vaga das sanções europeias, depois foram-lhe retiradas. E, de facto, não é fácil – os seus defensores não são de boa rés moral.

Um caso que ainda não foi falado, por exemplo, na televisão portuguesa – mas eu recebo essas informações directamente -, era o número dois da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Hilarion, que há cerca de um mês atrás foi removido de todos os seus cargos. Eu cruzei-me com ele em Lisboa e, mais tarde, em Moscovo. Nunca se pronunciou directamente a favor da invasão e foi substituído pelo agora chamado bispo António, e foi removido para Budapeste.

Estes movimentos de fundo dentro da Igreja Ortodoxa Russa mostram que Cirilo não está tão triunfante como parece, e isto é uma boa imagem de tudo o que se está a passar na Rússia. Portanto, há uma fachada que se pretende afirmar como triunfante, a partir de Moscovo e de São Petersburgo, dos grandes centros de poder. Mas, depois, a maior parte do que se chama Federação Russa é um conjunto de povos e de sociedades, que alguns nem falam directamente russo, têm as línguas e as culturas próprias. Fazem da Rússia um Império que se está a desagregar, e, por isso, uma das minhas últimas crónicas aqui no livro é “Porque é que a Rússia é o último Império colonial europeu”. Nós não estamos habituados a ver assim porque julgamos que um Império tem de ser ultramarino, tem de ter o mar como foi Portugal, Espanha e a Inglaterra. Na Rússia, o que há pelo meio não é o mar, são estepes a dividir Moscovo e São Petersburgo de territórios muito diferentes.

E o que está a acontecer na Rússia é a desagregação, por via das sanções e da insatisfação das populações, dessa unidade Imperial que o Kremlin. O grupo de poder de Moscovo tenta segurar por todos os meios, através de uma guerra híbrida com uma grande fachada, misturando verdades e mentiras, mas que todos os dias cede mais um pouco.

Aliás, cada vez mais nos apercebemos de que a mentira tem sido, talvez, uma das permanentes estratégias russas. Vladimir Putin dizia publicamente que não havia guerra nem invasão, negando permanentemente. Mas quando a pessoa é descoberta na mentira e permanece na mentira, podemos perguntar se será que para ela é uma verdade relativa que criou na sua cabeça?

Pois, não é bem isso, é mais complexo que isso. A mentira caracterizava mais, sobretudo, o período final soviético, em que se mantinham aqueles que alvos da aurora do comunismo, de que iríamos a caminho de uma sociedade sem classes, mas infelizmente as prateleiras dos supermercados estavam vazias. Era preciso filas para as compras, os gastos eram militares, a derrota no Afeganistão e, na época de Gorbachev, na década de 80, já se sabia que aquele sistema estava falido e falhado. Aí sim, era a mentira.

A Rússia passou por uma fase de capitalismo selvagem que também não correu da melhor maneira: nos anos 90, foram aí que nasceram os famosos oligarcas. Hoje em dia, já não existem. Continua a haver grandes bilionários, mas totalmente dependentes do Estado. Na década de 90, havia oligarcas com poder político próprio, que é isso que é um oligarca. Hoje, há apenas super-ricos, mas que dependem do Kremlin – é diferente.

Esse sistema que se montou – e que veio dar o reforço permanente das posições de Putin -, levou a que no 24 de Fevereiro mostrasse a sua face de agressão externa. É importante seguir (figuras de relevo na Rússia). Normalmente, os comentadores não seguem as figuras de oposição russa, como, por exemplo, Vladimir Kara-Murza, preso desde 7 de Abril. Ele tem uma frase que diz tudo: a agressão externa é o outro lado da repressão interna. Ou, como diz o próprio Navalny, quem começa por manipular eleições acaba por se apoderar do poder todo e, depois, acaba por invadir, como fez na célebre entrevista à Time. Navalny, também ele preso, condenado, enfim…

Estas e outras figuras menos conhecidas mostram que temos que perceber que a Rússia não vive num regime de mentira, vive num regime em que não há nem mentira nem verdade. E isso é que dá ainda mais passividade à população russa, que não sabe. Aquela que só se alimenta da televisão (sobre o) que se está a passar e que é pior que a mentira, é o pôr em causa que haja verdade.

Entretanto, nas suas crónicas, percebemos que considera que Putin já perdeu a guerra. Para um perdedor, ou para quem perdeu a guerra, não está há demasiado tempo ainda na frente de batalha?

Perdeu a guerra, mas ainda não perdeu todas as batalhas. E, como eu disse desde o princípio e como dizem os especialistas, às vezes, pessoas menos conhecidas, como Gleb Pavlovsky – que foi um dos colaboradores dele… Ele tem sempre um trunfo. E um trunfo é aquela mala que o acompanha, que tem lá várias ferramentas e uma das ferramentas chama-se armas nucleares. E, portanto, tudo o que Putin faz é sob esta ameaça: “eu estou a usar algumas das minhas ferramentas, nem sequer todas”. É uma guerra que não pode ser analisada como a Segunda Guerra Mundial ou outras.

Nós vimos, no final de Julho, o Dia da Marinha Russa e houve um desfile extraordinário, com milhares de homens, dezenas de navios, uma fachada, como se não houvesse guerra. O que é que estão ali a fazer em São Petersburgo, todos satisfeitos, a comer gelados e a ver passar os navios, em vez de estarem na guerra? Ora bem, esta esquizofrenia aparente faz parte do sistema russo para mostrar que isto é apenas uma operação militar especial. ” A Ucrânia, para nós, não é o mais importante”. Putin não está em guerra só com a Ucrânia, está em guerra com o que ele chama o Ocidente Global, nomeadamente os Estados Unidos, a NATO, mas também aqueles países que apoiam – importantíssimos – o Japão, a Coreia, Singapura, Austrália, enfim, que ficam fora do que é o Ocidente no sentido geográfico. Há mais de 50 nações que dão apoio, quer humanitário, quer militar, à Ucrânia. E, portanto, isto é uma guerra mundial, uma Terceira Guerra Mundial, com as características da era digital. Não é uma guerra entre dois nacionalismos, mas sim entre um Império que se está a desfazer a pouco e pouco, e uma nação cada vez mais convicta das suas razões e a chorar os seus sofrimentos, mas que não se deixa abater porque já tem muita força interna.

Muitas foram as obras que filosofavam a partir da guerra, a guerra sempre serviu de exemplo para muitas vezes se fazer filosofia. A humanidade pode repensar – olhando agora para esta guerra e para as consequências – é o momento para termos uma ferramenta útil ao ser humano, ou tudo isto é inútil?

Não, a guerra não é bem para se fazer filosofia. Isso seria desmerecer o sofrimento humano e a violência, que é o centro da guerra. A guerra é uma ocasião para nós percebermos, mais uma vez, como disse Clausewitz, que a humanidade está sempre a ser puxada para os extremos. Como disse também, aliás, René Girard – um autor muito importante -, que estamos sempre à procura de um bode expiatório, e a guerra é uma forma de uma nação inteira achar que a culpa é dos outros, e, portanto, lançar a violência sobre os outros. Ora, esse ciclo fatal – do bode expiatório, da violência-, não é propriamente só o pensamento que o pode travar.

Precisamos de recursos mais fortes. O que podemos, sim, é pensar essa questão e, depois, perguntarmos uns aos outros que instrumentos é que podem parar esta violência. Curiosamente, as operações militares são um dos meios de travar a tendência para a violência absoluta. Porque a violência absoluta, ainda para mais numa era nuclear, até custa pensar – que é o uso de armamento nuclear. É um assunto do qual nem queremos falar. Mas tem de ser pensado porque ele existe e há uma possibilidade remota de ser utilizado.

E, por isso, é que até agora, mesmo um tirano como Putin e a sua camarilha, e do lado ocidental a NATO, têm feito todos os esforços para dizer que há aqui linhas vermelhas que não se podem cruzar. Portanto, a guerra corre dentro de certas limitações. Todos os dias há trocas de impressões se podem dar mísseis de longo alcance ou de curto alcance, se são armas ofensivas ou defensivas… É até estranho ver toda esta guerra que não sobe até aos extremos. Mas não sobe até aos extremos porque os extremos são quase insuportáveis e são quase impensáveis. O que nos faz dizer que, portanto, tem que ser contrariada a tendência para a violência absoluta, por atitudes como a importância do direito internacional, a importância de ajudarmos a vítima, que é uma atitude moral. E também para os que crêem, a importância da oração e da religião como forma de que haja paz. Todas estas ferramentas são necessárias para que não haja a escalada até à violência final.

Esta guerra em concreto, por acaso, não pega no argumento Deus, que muitas vezes é justificação para muitas guerras. Deus ou a salvação do Homem. Onde é que está Deus no meio disto?

Bem, não concordo com a afirmação porque, do lado russo, precisamente – e as minhas crónicas fazem alusão a isso- há uma enorme manipulação do argumento religioso. Precisamente, o patriarca Cirilo e uma parte da Igreja Ortodoxa Russa são completamente favoráveis à guerra, abençoam a violência, é o que se pode dizer. E isso, a todos os níveis. Portanto, a guerra é feita em nome de Deus no lado russo. Do lado ucraniano, pelo contrário, há uma separação muito clara entre o político e o religioso. O presidente Zelensky, que é de origem judaica aliás, tem sido de uma grande sabedoria, porque jamais o veremos a invocar argumentos religiosos ou a fazer manipulação religiosa da defesa daquela população ucraniana. Portanto, são duas atitudes completamente distintas e, sem dúvida, que a Igreja Ortodoxa Russa vai pagar caro esse invocar do nome de Deus, digamos assim. Ao contrário da parte ucraniana, que separa perfeitamente essas duas.

Mas a Rússia, com a sua capacidade extraordinária, que sabemos, com os espiões e a tecnologia que tem, se quisesse verdadeiramente matar Zelensky, já não o tinha feito?

Isso pode-se dizer de muitas maneiras. Se se quisesse matar Putin, não seria talvez impossível. Houve tentativas, como é conhecido, logo nos primeiros três dias de guerra, mas aí tem que se perceber que os russos sofriam de um enorme complexo de superioridade face ao que eles chamavam a pequena Rússia, esse desprezo que havia. Quando se diz os russos, é os russos de Moscovo e São Petersburgo, não será o conjunto dos povos que compõem a Rússia. E eles agora aprenderam, digamos que ficaram com o nariz a sangrar e esse complexo de superioridade desapareceu. As perdas russas são realmente inimagináveis, discute-se os números exactos mas são na ordem das dezenas de milhares. Os russos aprenderam, ao longo destes quatro meses, que os povos são iguais, estão a aprender. À medida que isso chega à população russa – porque hoje em dia, com meios digitais, vai levar um bocadinho de tempo até percolar essa impressão. Mas isso vai ajudar, de facto, a desfazer o coração do Império.

Falou há pouco no facto de este livro e as crónicas terem sido publicados pelo jornal de Oleiros, era também um reflexo de uma intervenção neste Portugal mais profundo. Quando assistimos, em qualquer meio de comunicação, tivemos sempre o mesmo registo. Ou seja, poucas foram as vezes que ouvimos alguém a explicar de uma forma clara a visão russa. Parece que toda a gente está do lado dos ucranianos. De facto, esta é a posição correcta, ou deveríamos ter quem nos explicasse a partir da visão russa e daquele que é o outro lado? Não temos porque não chegamos lá ou porque simplesmente não temos gente para falar desse lado?

Bom, há um defeito que inquina a maior parte dos comentadores, que é a geopolítica. Isto é, a ideia de que um país é uma entidade fixa e que, portanto, pode-se falar “a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, Portugal”. Mas quando dizemos “a Rússia”, quem é a Rússia? São os 140 milhões de pessoas? O Kremlin? Os 10 ou 15% que são contra o regime? As populações ricas da área de Moscovo, São Petersburgo? Ou os habitantes de regiões pobres, que aliás são mandados para a guerra e que muitas vezes se alistam porque não têm outra hipótese? E depois há nomes que aparecem, por exemplo, vêm invocar Kissinger, um dos criminosos internacionais à solta, um homem que disse que a Indonésia podia ficar com Timor ou que Portugal podia ficar soviético em 1975 ou, então vamos bombardear o Camboja… E são estas figuras da geopolítica – Kissinger é o mais conhecido, ainda está vivo e que, de uma forma vergonhosa, até recebeu o Prémio Nobel da Paz. O [também laureado com o Prémio Nobel da Paz] vietnamita recusou-se (a aceitar) porque achou que não era paz nenhuma.

Portanto, nós vivemos destas figuras ilusórias que é suposto terem muito conhecimento, muita prática e que andaram lá no terreno, mas andaram lá no terreno a fazer maldades e a servir interesses internacionais. E, portanto, quando se diz “a Rússia”, em vez de dizermos que é uma unidade, temos que decompor a sociedade nos seus elementos, e para isso é preciso conhecimento disto tudo e partilha com outros. E, quando decompomos, vemos que sim: há partes da sociedade russa que estão a apoiar esta jogada de poker de Putin. Putin deixou de ser um jogador de xadrez racional – isto é dito por Garry Kasparov, o campeão do mundo de xadrez, portanto, de xadrez ele percebe um bocadinho. E ele diz que não tem nada de xadrez, é uma jogada de poker. É criar o caos e a confusão, e isto tem muito a ver com o que se chama a guerra híbrida e com o modo de operar do Kremlin: “Vamos criar a confusão e depois logo se vê como é que vamos gerir”. E, portanto, todos os dias eles ameaçam outro país, os bálticos, a Polónia, o Cazaquistão, nunca se sabe para onde é que aquelas mentes vão virar. Porque é esse caos, essa indistinção da verdade e da mentira… já não estamos na época da mentira, de facto, estamos na época da não-verdade, que é muito mais complicado do que a mentira. Portanto, quem gera não-verdade, está disposto a fazer jogadas de poker, a criar o caos à sua volta para depois se aproveitar.

Um dos pontos que os ucranianos apontam é que a Europa, parece que só a partir de 24 de Fevereiro é que acordou para uma guerra que já existia. Andámos esquecidos, a ignorar e agora de repente lembrámo-nos porque depois da covid era preciso ter algum tema bombástico, literalmente? E correndo o risco de passar à história, continuando a invasão, acabaremos por pôr de lado porque a certa altura cansa e haverá outros temas mais interessantes para falar. Há esse risco de continuar tudo igual e assobiarmos para o lado sem mudar radicalmente a nossa forma de ser e de estar?

As sociedades funcionam através das minorias activas. Havia uma minoria muito pequena preocupada com a Ucrânia. Houve, aliás, em 2014, as sanções porque se percebeu que o povo ucraniano, já desde 2004 – primeiro com a revolução laranja, mas depois com o Euromaidan (Primavera Ucraniana) em 2013 e 2014 – tinha dado uma prova muito forte de que queria afirmar a sua autonomia.

A sociedade ucraniana continua cheia de problemas, tinha os mesmos problemas da Rússia, de oligarcas poderosos que prejudicavam a transparência política. Têm vindo a corrigir esses problemas, aliás por pedido da União Europeia. O dossier de adesão à Europa é, sobretudo, a correcção dos problemas da transparência, da justiça independente, e, portanto, evitar a corrupção económica. Tem sido esse o maior obstáculo e o presidente Zelensky e a sua equipa… Aliás, mesmo que Zelensky desaparecesse, ele poderia ser substituído porque tem pessoas extraordinárias na sua equipa… É um povo que, de facto, se está a afirmar. E, portanto, o que no 24 de Fevereiro ficou à vista de todos é que, tendo Putin dado um passo maior que a perna, então toda a gente acordou, porque, como é que é possível, em pleno século XXI, que a violência chegue a este ponto? Aí já não foi só uma minoria activa que ficou consciente, mas a população de um modo geral aderiu e continua a aderir de uma forma muito significativa em mais de 50, 60 países – de que a Ucrânia tem de vencer esta guerra porque é uma guerra de princípios e, nos princípios, não podemos ceder.

“Amanhã é outro dia” é o título do livro. É uma esperança no depois do agora?

É, e a autora da capa, a Isa Silva, quando eu lhe pedi, disse-lhe que a capa tinha de transmitir, ao mesmo tempo, a mensagem de que a violência está em curso, mas que amanhã é outro dia. Isso aconteceu logo desde a primeira crónica que eu fiz, que é mais pequenina, e depois eu tinha de fechar e ocorreu-me essa expressão. A partir daí, todas as crónicas fecham com a expressão “amanhã é outro dia”, e, portanto, era o título natural do livro.

Em tom de conclusão, sendo um especialista em questões militares e de segurança, e um teórico no campo da filosofia, qual é que é o risco de este livro não poder ser entendido pelo cidadão mais comum sem conhecimentos técnicos? Ou seja, é um livro de fácil leitura, ou técnico que só um especialista é que vai poder entender?

Não, são crónicas de jornal, portanto, são feitas com um vocabulário jornalístico, isto é, não é preciso ir ao dicionário para saber o que se diz. Acontece, sim, que para sair das generalidades, muitas vezes eu entro em pormenores, quer do ponto de vista politológico, quer em alguns pormenores tecnológicos, até porque eles são falados na televisão todos os dias… Os famosos mísseis de Javelin que travaram a ofensiva sobre Kiev, nos finais de Março e princípios de Abril… Como agora se fala nos sistemas Himars, que estão a permitir destruir as bases da retaguarda e logísticas dos russos, e como se continuará a falar de outros armamentos, que é uma parte, enfim, inevitável da guerra.