Uma pequena nota introdutória, no sentido de informar que a presente crónica deve ser lida em conjunto com as anteriores do Primado do Direito. Todas elas são parte de um ensaio contínuo que se pretende levar a efeito sobre algumas questões no âmbito da Justiça.

Este ensaio tem ainda como texto de suporte, funcionando como um apenso técnico, o artigo A Impossibilidade de Uma Só Natureza Humana: Variação é a Norma, publicado no blog Reasonable Doubt.

À semelhança do anterior, este texto também inclui ilusões visuais e auditivas.

***

I. A justiça e a natureza humana

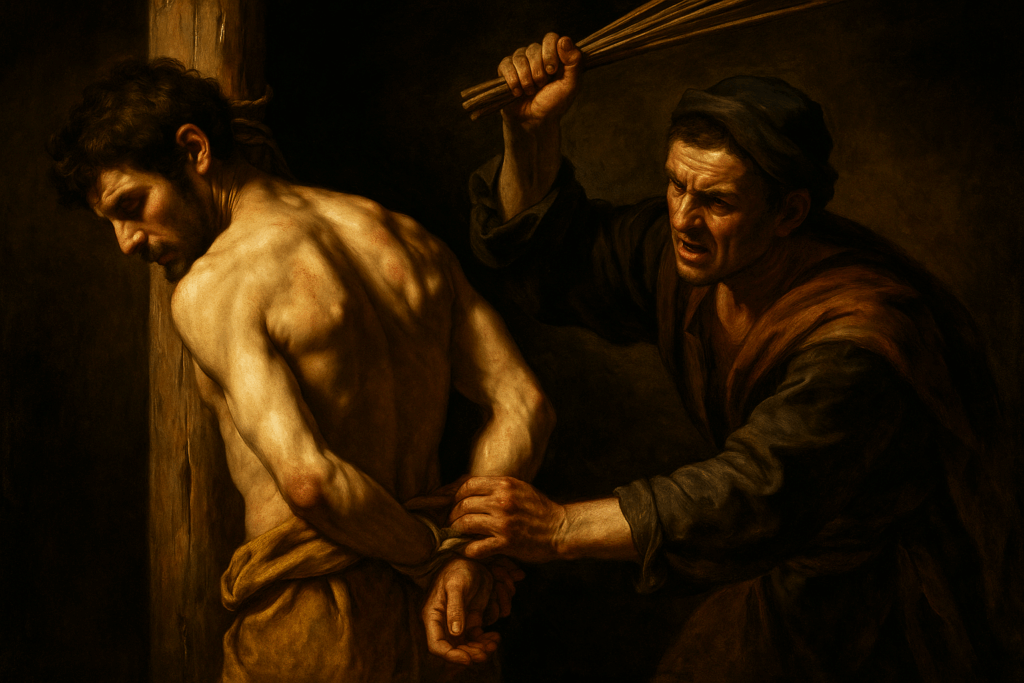

A justiça portuguesa (mas não só) assenta numa convicção silenciosa que raramente é questionada e que, contudo, informa decisões diárias em processos penais por todo o país. Esta convicção diz que existe uma natureza humana única, estável e previsível que permitiria ao julgador inferir o que um arguido queria, sabia ou sentia num determinado momento, com base no modo como o julgador imagina que uma pessoa normal reagiria na mesma situação. A presunção não é muitas vezes enunciada de forma explícita, mas irradia das chamadas regras de experiência comum, da análise do dolo, da avaliação da credibilidade das testemunhas, da interpretação de reacções emocionais e da leitura de comportamentos corporais em contexto probatório.

A ideia é sedutora. Imagina-se que sabemos como as pessoas funcionam porque, supostamente, funcionam todas mais ou menos da mesma maneira. É essa intuição que sustenta expressões como “qualquer pessoa, naquelas circunstâncias, teria…”. No entanto, este é um dos maiores equívocos conceptuais que persiste no processo penal contemporâneo. E é tanto mais grave quanto, ao contrário de outros domínios em que as categorias ultrapassadas foram sendo abandonadas, o direito penal continua a operar com uma visão do ser humano que já não encontra correspondência na biologia, na psicologia, na antropologia ou na neurociência actuais.

A própria lógica da evolução deveria ser suficiente para abalar esta confiança. Como lembra Daniel Yon ao revisitar alguns dos contributos de Darwin, a variabilidade entre organismos é condição essencial para que a evolução possa funcionar. Se cada geração fosse uma cópia homogénea da anterior, a selecção natural não teria sobre o que operar e a espécie humana permaneceria estagnada. A diversidade comportamental, cognitiva e emocional não é um acidente periférico, é o mecanismo através do qual o ser humano se adaptou, transformou e sobreviveu. Uma justiça ancorada na suposição de uniformidade psicológica coloca-se, portanto, na posição paradoxal de negar um dos princípios básicos que tornam possível a existência da própria espécie à qual pretende aplicar as suas decisões.

Não se trata de transformar Darwin em autoridade suprema. Muitas das suas teses foram corrigidas ou abandonadas à luz da ciência contemporânea. Mas a sua intuição fundamental permanece robusta: a evolução vive da diferença, não da homogeneidade. E esta intuição, embora simples, tem um poder argumentativo significativo. É poderosa porque se cola ao senso comum científico e porque evita discussões excessivamente técnicas que poderiam distrair o leitor jurídico da ideia central. A intuição evolutiva não substitui a complexidade teórica da neurociência construtivista, mas abre caminho para a sua aceitação. É a porta de entrada para mostrar que a variabilidade, longe de ser ruído, é o dado de base de qualquer reflexão séria sobre o comportamento humano.

Pode acusar-se esta estratégia de instrumentalizar argumentos intuitivos para fins de mudança paradigmática. Porém, como lembra Popper, a ciência progride quando desmonta teorias que já não fazem sentido, não apenas quando constrói novas explicações. E Kuhn explica que paradigmas raramente caem perante a força da razão pura. Caem quando se acumulam contradições, quando se revelam incapazes de explicar o mundo, quando os profissionais deixam de conseguir ignorar a dissonância entre teoria e realidade. Os direitos penais e processuais (sobretudo o processual penal, mas não exclusivamente) portugueses vivem hoje num destes momentos de saturação. Os conceitos psicológicos que utilizam foram desmentidos pela ciência. As categorias que invocam pertencem a um mundo que já não existe. Persistem apenas por inércia dogmática, pela retórica académica e por uma confiança ilusória na estabilidade da chamada natureza humana.

Schopenhauer diria que vencer um debate não é apenas ter razão. É saber usar a retórica certa no momento certo. Strevens acrescentaria que a ciência real nunca seguiu um método puro e que o progresso dependeu sempre de uma conjugação de rigor, psicologia social e narrativa. Usar a intuição evolutiva como porta de entrada para uma crítica profunda às ficções do direito penal (em sentido amplo, incluindo o direito processual penal) não é um truque, é uma estratégia epistemológica legítima num sistema que, de outro modo, continuaria a ignorar o que hoje sabemos sobre o comportamento humano.

Hoje, com ferramentas como a inteligência artificial a expandirem literalmente a extensão do processo cognitivo humano, como descreve Andy Clark, torna-se ainda mais evidente que o ideal jurídico do sujeito isolado e previsível nunca correspondeu à realidade. A mente humana sempre foi um processo relacional, distribuído e variável. A justiça, se quiser cumprir a promessa democrática que a sustenta, tem de deixar de tratar esta variabilidade como um problema e começar a reconhecê-la como aquilo que sempre foi: a condição da nossa humanidade.

II. A variabilidade como condição da evolução humana

A justiça penal, quando formula inferências sobre o modo como uma pessoa “normal” agiria, recorre de forma implícita a um pressuposto ontológico raramente problematizado. Este pressuposto afirma que existe uma natureza humana estável e homogénea que permite prever comportamentos e estados mentais. É esta crença que sustenta expressões que encontramos todos os dias em decisões judiciais, como “seria expectável que”, “qualquer pessoa reagiria desta forma” ou “um indivíduo médio, colocado na mesma situação, teria agido de modo diferente”. Contudo, este pressuposto está em contradição directa com o que sabemos hoje sobre a origem e a evolução da espécie humana.

Daniel Yon, ao recuperar os contributos de Darwin no contexto da ciência contemporânea do cérebro, sublinha uma evidência que deveria ser devastadora para o paradigma jurídico clássico. A evolução depende crucialmente da variabilidade. A seleção natural só opera quando existem diferenças entre organismos que, ao longo de gerações, permitem adaptações progressivas. A diversidade não é um desvio ao padrão. A diversidade é o padrão. É o mecanismo que permite que uma espécie responda a ameaças, se adapte a novos ambientes e explore possibilidades funcionais impossíveis de antecipar. Se as gerações humanas fossem cópias quase literais dos seus progenitores, se corpo e cérebro se reproduzissem com uniformidade rígida, a espécie teria colapsado perante qualquer alteração ambiental significativa.

O direito penal, ao assumir uma natureza humana única, coloca-se, portanto, numa posição paradoxal. Pressupõe estabilidade psicológica onde a biologia pressupõe variabilidade. Pressupõe uniformidade emocional onde a evolução pressupõe diversidade. Pressupõe previsibilidade onde o desenvolvimento humano se mostra intrinsecamente aberto, contingente e plural. A justiça opera com uma concepção de ser humano que, se fosse verdadeira, tornaria impossível a existência da própria espécie que pretende julgar.

A ciência contemporânea foi muito além de Darwin. A genética moderna reconfigurou o modo como entendemos herança biológica; a antropologia revelou a multiplicidade de formas humanas que escapam a modelos simplificados; a psicologia cultural e a neurociência mostram que muitas das características que costumamos chamar de naturais são, na verdade, produto de práticas sociais, expectativas culturais e aprendizagens precoces. No entanto, a intuição darwiniana sobre variabilidade permanece um ponto de partida sólido. É simples, acessível e eficaz para um público jurídico que não domina a literatura especializada em neurociência ou cognição.

Se a variabilidade é condição da evolução, então não existe qualquer fundamento para presumir que há uma forma típica de reagir ao medo, ao remorso, à acusação, à ameaça, ao conflito ou à perda. Não existe fundamento para presumir que existe uma reacção emocional universal perante determinados factos. Não existe fundamento para supor que existe uma intenção padrão ou um modo típico de representar mentalmente uma conduta ilícita. E, sobretudo, não existe fundamento científico para aceitar que as chamadas regras de experiência comum possam ser aplicadas sem reflexão crítica sobre a sua origem, o seu contexto e os seus limites.

A variabilidade evolutiva é apenas o primeiro passo. O segundo é reconhecer que a variabilidade não se limita ao que herdamos biologicamente. Estende-se ao desenvolvimento individual, à cultura, à experiência, ao ambiente, ao cérebro e ao corpo enquanto sistema integrado. Hoje sabemos que o cérebro humano não chega ao mundo pré-codificado com um conjunto fixo de respostas emocionais, morais ou comportamentais. Pelo contrário, chega subdesenvolvido, plástico e dependente de condições sociais de aprendizagem que diferem radicalmente entre culturas, classes sociais, famílias e contextos ecológicos. Cada cérebro humano desenvolve-se como um projeto singular. A diversidade que Darwin via na morfologia dos organismos estende-se, na neurociência contemporânea, ao funcionamento interno da mente.

A justiça continua, porém, a tratar a variabilidade como ruído. Trate-se da expressão emocional do arguido durante o julgamento, da forma como reage ao stress, da ausência de remorso aparente, da maneira como descreve os acontecimentos ou da inconsistência das suas lembranças, o sistema jurídico tende a reenquadrar estas manifestações como desvios ao comportamento esperado. Pressupõe um padrão que não existe. Procura uma regularidade que não é biologicamente real. Interpreta como suspeito aquilo que deveria interpretar como natural. A singularidade humana é lida como patologia, anormalidade ou indício de culpa, quando é precisamente essa singularidade que torna cada indivíduo humano.

O que Yon mostra, na esteira de Darwin, é que não faz sentido separar corpo, cérebro e comportamento. Variabilidade biológica implica variabilidade neuronal, que implica variabilidade perceptiva, cognitiva e emocional. Esta continuidade entre corpo e cérebro, que elimina as fronteiras artificiais herdadas da filosofia cartesiana, tem implicações profundas para o processo penal. Significa que as diferenças individuais que o direito considera irrelevantes ou perturbadoras são, na verdade, constitutivas da forma de ser humano. Significa que a justiça não pode continuar a julgar indivíduos como se fossem instâncias de uma natureza humana abstrata. Significa que comportamentos divergentes não são automaticamente indícios de dolo, mentira ou manipulação, mas expressões legítimas da variabilidade humana.

Pode argumentar-se que a justiça não tem de ser cientificamente perfeita e que a sua função não é descrever a humanidade com rigor empírico, mas aplicar normas jurídicas. Porém, o problema não é de detalhe, é de fundamento. Quando uma decisão judicial afirma que é da natureza humana reagir de determinada forma, está a fazer uma afirmação sobre factos. Está a pressupor conhecimento sobre psicologia humana. Está a enunciar subentendidos científicos que não correspondem ao estado actual da ciência. E quando utiliza esses pressupostos para concluir pela existência de dolo, pela credibilidade de uma testemunha ou pela interpretação de um comportamento ambíguo, está a tomar decisões sobre a liberdade de uma pessoa com base em ideias erradas.

A variabilidade humana é incompatível com o conceito de natureza humana única que continua a estruturar o processo penal português, mesmo quando não é explicitamente invocado. O que Darwin, Yon e outros nos lembram é algo profundamente simples, mas revolucionário para o direito. A espécie humana só existe porque não existe uma natureza humana única. A justiça, se quiser continuar a cumprir a sua função, precisa de ajustar a sua visão do ser humano aos dados da realidade. Precisa de abandonar a confortável ficção da uniformidade psicológica. Precisa de reconhecer que a diversidade comportamental não é ruído, é o dado fundamental a partir do qual qualquer inferência sobre a conduta humana deve ser construída ou, na maioria dos casos, deve ser evitada.

III. A desconstrução científica da natureza humana única

A biologia evolutiva mostra que não existe uma natureza humana única. A neurociência contemporânea demonstra que os cérebros humanos não funcionam de forma uniforme. A psicologia cultural revela que emoções, memória, percepção e cognição variam significativamente entre culturas. A antropologia confirma que aquilo que chamamos comportamento humano normal é quase sempre uma expressão local, e não universal, da vida em sociedade. Apesar disso, o direito penal continua a operar como se existisse uma essência humana estável, partilhada por todos os indivíduos e suficiente para fundamentar inferências sobre estados internos, intenções e reacções emocionais.

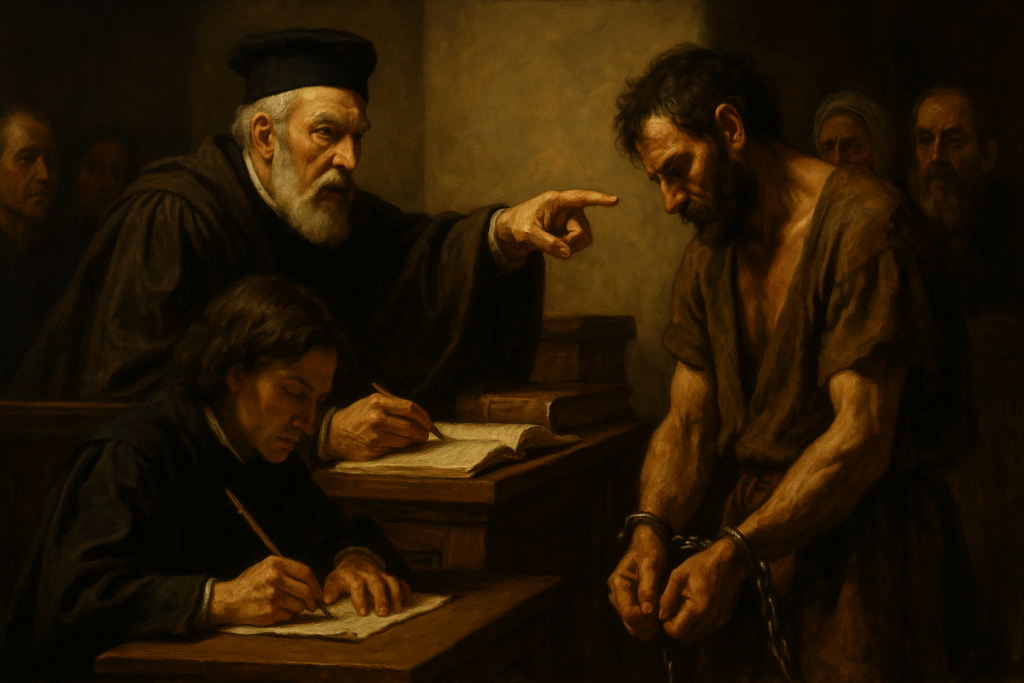

Esta persistência de categorias obsoletas não é apenas uma questão teórica. Quando a justiça assume que existe uma natureza humana única, assume também que é possível deduzir, a partir de comportamentos observáveis, aquilo que uma pessoa sabia, queria ou sentia. Isto permite que se considere suspeito quem não reage com lágrimas onde se espera lágrimas, quem se cala quando se espera indignação, quem não demonstra remorso da forma considerada adequada ou quem recorda os factos de forma que não corresponde às narrativas intuitivas do julgador. Hoje, com os conhecimentos disponíveis, esta forma de raciocínio é simplesmente indefensável.

Lisa Feldman Barrett é uma das vozes mais claras na desconstrução do mito da natureza humana singular. Para Barrett, não existe uma configuração emocional universal inscrita no cérebro humano. Existimos enquanto organismos cuja experiência é construída a partir de percepções, aprendizagens e contextos culturais específicos. Não existe uma emoção tristeza universal que se manifeste da mesma forma em todos os indivíduos. Não existe uma raiva universal com expressão facial invariável. Não existe um medo universal com resposta corporal idêntica. O que existe é um conjunto de sistemas biológicos altamente flexíveis que, ao longo da vida, constroem combinações possíveis de significado e experiência. As emoções não são entidades pré-formadas à espera de serem activadas, são invenções neurológicas que emergem da interacção entre o cérebro, o corpo e o mundo. A diversidade emocional não é excepção, é regra.

Luiz Pessoa, com o conceito de cérebro entrançado, reforça esta desconstrução. Para Pessoa, não existem módulos cerebrais que correspondam directamente a entidades psicológicas como emoção, razão ou motivação. O cérebro funciona como uma rede dinâmica onde cada processo está profundamente enredado com outros. A separação cartesiana entre emoção e razão pode ser útil em discussões filosóficas, mas não corresponde à realidade neurobiológica. Isto tem implicações directas para o direito penal. A justiça continua a operar com categorias psicológicas que pressupõem processos mentais discretos e observáveis. Contudo, se o cérebro é entrançado, não existem emoções puras nem intenções isoladas. A ideia de que se pode inferir dolo a partir de um padrão típico de comportamento perde qualquer base científica.

Robert Sapolsky acrescenta uma outra dimensão essencial. Para Sapolsky, cada acto humano é o resultado de uma cadeia causal extraordinariamente complexa que inclui genética, epigenética, ambiente, trauma, história de vida, contexto imediato e estado neurobiológico momentâneo. Pretender que uma pessoa teria agido de forma diferente se tivesse querido agir de forma diferente é uma ficção metafísica sem correspondência empírica. No universo de Sapolsky, não existem duas pessoas que partilhem uma estrutura causal suficientemente próxima para justificar a aplicação de conceitos como intenção típica ou reacção normal. A ideia de exigibilidade de conduta diversa, quando baseada em padrões psicológicos presumidos, é cientificamente insustentável.

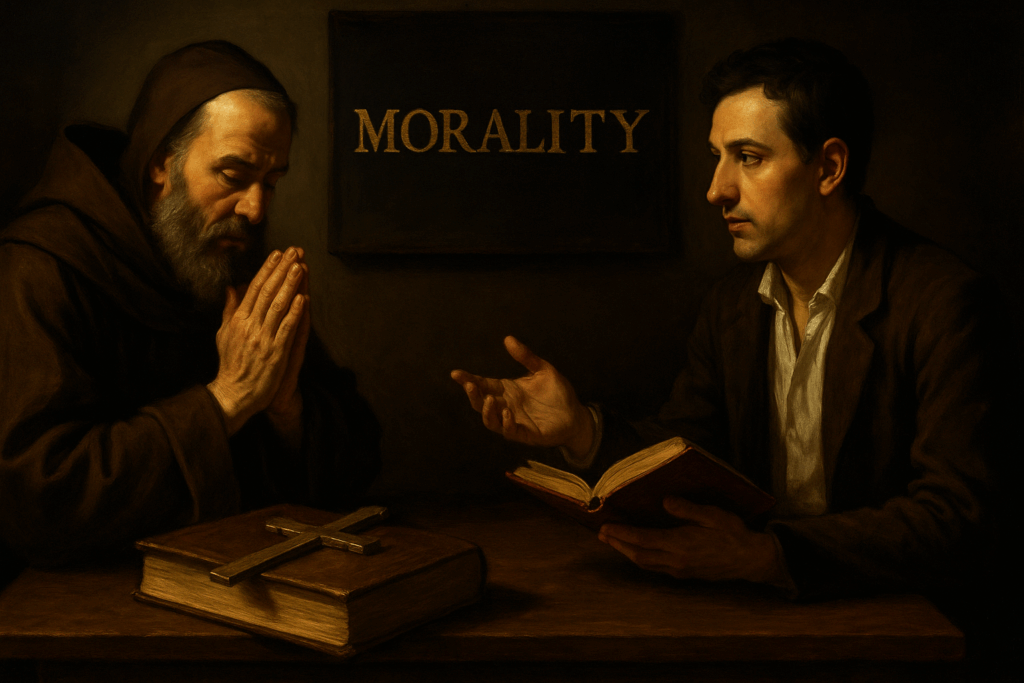

Joseph Henrich dá talvez o golpe mais demolidor no mito jurídico da natureza humana. Henrich demonstra que os seres humanos ocidentais, educados, industrializados e democráticos são estatisticamente anómalos. Aquilo que chamamos comportamento humano comum é, na verdade, comportamento humano WEIRD. Pessoas formadas em sociedades ocidentais industrializadas pensam, percepcionam, julgam e sentem de maneira distinta da maioria da população humana global. Isto significa que quando um juiz português afirma que “qualquer pessoa naquelas circunstâncias teria feito X”, está, na verdade, a descrever pessoas parecidas consigo, com a sua classe social, com a sua formação académica e com o seu contexto cultural. Está a confundir experiência local com universalidade humana. A justiça, que se pretende universal, baseia-se muitas vezes em critérios de normalidade profundamente provinciais.

James Russell e a psicologia construtivista das emoções completam esta desconstrução. Russell mostra que aquilo que costumamos chamar de emoções básicas não resiste à análise empírica. Não existem expressões universais de emoções que permitam inferir o estado interno de uma pessoa a partir do seu rosto ou do seu corpo. A justiça continua, contudo, a utilizar expressões como ausência de emoção, frieza emocional, comportamento indiferente ou postura controlada para fundamentar decisões sobre dolo ou veracidade. Estas inferências são cientificamente falsas. Variabilidade emocional não é indício de manipulação. É uma manifestação natural da forma como o sistema nervoso humano constrói significado.

A convergência entre Barrett, Pessoa, Sapolsky, Henrich e Russell é clara. Cada um, a partir do seu campo, mostra que a suposição de uma natureza humana única é insustentável. A neurociência revela que o cérebro humano é um órgão de construção, não de repetição. A psicologia mostra que processos cognitivos e emocionais variam substancialmente entre indivíduos. A antropologia demonstra que padrões culturais moldam profundamente a cognição e a emoção. A biologia evolutiva explica porque a variabilidade é estrutural e não acidental. A justiça penal, contudo, permanece ancorada num modelo estático e homogéneo do ser humano, um modelo que nunca teve base científica, mas cuja falsidade está hoje demonstrada.

Quando um tribunal presume que uma ausência de remorso visível é indício de culpabilidade, incorre num erro conceptual. Quando considera que uma pessoa que não chora no momento da condenação é insensível, incorre num erro factual. Quando afirma que qualquer indivíduo colocado naquelas circunstâncias teria previsto o resultado, incorre num erro científico. Quando avalia a credibilidade de uma testemunha pela forma como esta se expressa emocionalmente, incorre num erro antropológico. Todos estes erros derivam da mesma ficção: a ideia de que existe uma forma normal de ser humano que serve de régua invisível para medir todos os outros.

O que a ciência contemporânea nos mostra é profundamente simples e profundamente subversivo para o direito. Não existe uma natureza humana única. Existem naturezas humanas. Existe pluralidade, variabilidade e diversidade em todas as dimensões do funcionamento humano. Isto não significa que a justiça precise de se tornar uma ciência exacta, nem que possa prever comportamentos ao milímetro. Significa apenas que as inferências subjectivas que ainda hoje fundamentam decisões judiciais não podem continuar a ser feitas como se fossem neutras, universais e cientificamente justificadas. Não são.

Reconhecer esta desconstrução científica não implica enfraquecer a justiça. Implica fortalecê-la. Implica substituí-la por métodos mais humildes, mais rigorosos e mais compatíveis com o que sabemos sobre o comportamento humano. Implica abandonar categorias vazias e adoptar critérios de avaliação que respeitem a variabilidade humana em vez de a punirem. Sem isso, o processo penal continuará a produzir decisões que confundem ciência com senso comum, psicologia com intuição judicial e humanidade com estereótipo.

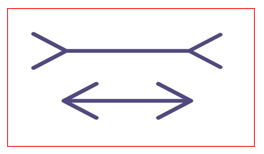

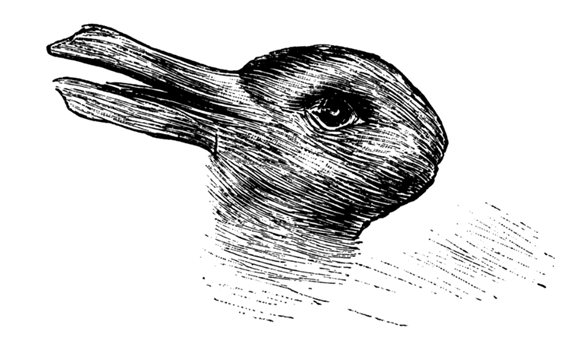

Um exemplo simples mostra até que ponto a percepção humana não é uniforme. A famosa imagem do coelho-pato, criada no século XIX, pode ser vista por algumas pessoas como um coelho e por outras como um pato. Nada muda na imagem, muda apenas o cérebro que a interpreta. Duas pessoas perante o mesmo estímulo não veem o mesmo objecto. E até a mesma pessoa pode alternar entre as duas leituras. Esta oscilação não é erro, é funcionamento normal. A percepção não é uma janela transparente sobre o mundo, é uma construção que reflete modelos internos e expectativas.

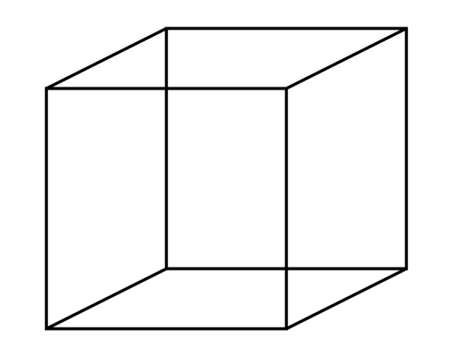

O cubo de Necker oferece uma lição ainda mais subtil. É um desenho geométrico estático, mas a sua profundidade oscila. Para alguns observadores, a face direita está à frente; para outros, a face superior é a mais próxima. E sem qualquer alteração visual, a percepção pode inverter-se de súbito.

O estímulo é constante, a interpretação é dinâmica. Isto mostra que aquilo que julgamos ver não é fixo, é negociado internamente pelo cérebro. Experiência comum, neste contexto, é expressão enganadora: não existe uma forma comum de ver o cubo.

IV. A falência jurídica das inferências subjectivas

As secções anteriores mostraram que não existe uma natureza humana única, que não há uniformidade comportamental e que não dispomos de qualquer acesso fiável aos estados mentais de outra pessoa. Estas conclusões não são apenas filosóficas, são científicas. E são devastadoras para a arquitetura do direito penal português, cuja imputação subjectiva depende precisamente da suposição contrária. O dolo, a distinção entre dolo eventual e negligência consciente, as teorias dedutivas construídas a partir do local do crime, as chamadas reacções naturais e a leitura de indícios comportamentais assentam num pressuposto que sabemos ser falso: a ideia de que é possível inferir com fiabilidade estados mentais internos a partir de comportamentos externos.

O exemplo mais óbvio desta ficção é a tripartição do dolo em directo, necessário e eventual. O Código Penal trata estas categorias como se correspondessem a estados mentais discretos e acessíveis a terceiros. O dolo directo seria querer o resultado. O dolo necessário implicaria a consciência de que o resultado ocorreria inevitavelmente. O dolo eventual resultaria da representação da possibilidade do resultado e da conformação do agente com essa possibilidade. Tudo isto supõe que a mente humana contém compartimentos internos bem definidos, aos quais o tribunal poderia aceder indirectamente através do comportamento observável. A neurociência e a psicologia contemporâneas dizem-nos o contrário. Barrett e Pessoa mostram que não existem módulos mentais dedicados a estados como querer, prever ou conformar-se. Sapolsky demonstra que a maior parte das acções humanas emerge de cadeias causais que não são acessíveis à introspecção consciente. Yon lembra que aquilo que pensamos perceber das intenções alheias é sempre uma construção inferencial, moldada por expectativas pessoais e culturais.

Quando um tribunal afirma que o arguido sabia e quis, não está a descrever um facto psicológico, está a atribuir um estatuto jurídico. Quando declara que o agente sabia que o resultado era inevitável, não está a reproduzir o conteúdo mental do arguido, mas a formular um juízo normativo sobre a previsibilidade objectiva do facto. Quando conclui que o arguido representou a possibilidade do resultado e se conformou com ele, projecta uma narrativa psicológica intuitiva, sem ancoragem empírica. A mente humana não contém estados de intenção discretos e estáveis, contém processos contínuos que emergem da interacção entre previsão, emoção, contexto social, memória, automatismos e aprendizagem. O direito continua, no entanto, a tratar a intenção como um objecto mental claramente delimitado e acessível a terceiros. Esta presunção é insustentável.

Ainda mais problemática é a famosa fronteira entre dolo eventual e negligência consciente. Em teoria, o dolo eventual existiria quando o agente, representando a possibilidade do resultado, se conforma com essa possibilidade, ao passo que na negligência consciente o agente acreditaria sinceramente que o resultado não ocorreria. A distinção parece intuitiva, mas exige que o tribunal consiga reconstruir o grau de previsão do agente, o peso emocional atribuído ao risco, a forma como avaliou a probabilidade do resultado, o valor subjectivo que deu às consequências e a natureza da sua decisão interna no momento da acção. Nenhum destes elementos é acessível a partir da observação exterior. Nenhum pode ser reconstruído com fiabilidade com base em comportamentos, linguagem corporal, expressões emocionais, hesitações ou frases soltas. A previsão humana raramente é linear e consciente, a avaliação de risco é altamente variável entre indivíduos, a relação entre emoção e decisão é singular, a introspecção é pouco fiável até para o próprio agente e o comportamento exterior revela apenas que a acção ocorreu, não o conteúdo mental que a acompanhou.

Ao exigir esta distinção, o direito penal português exige ao julgador uma capacidade de leitura da mente humana que simplesmente não existe. A distinção entre dolo eventual e negligência consciente pode ter utilidade normativa enquanto graduação da responsabilidade jurídica, mas é psicologicamente impossível de estabelecer com rigor. O problema não é a distinção enquanto construção dogmática, é a pretensão de que corresponde a realidades psicológicas bem definidas. Do ponto de vista científico, esta correspondência é uma ficção.

Também a figura da negligência consciente na forma grosseira depende de uma ficção semelhante. A ideia de que se pode agravar a responsabilidade com base num padrão de previsibilidade que seria evidente para qualquer pessoa colocada naquelas circunstâncias parte da suposição de que existe um modo normal de percepcionar riscos. Contudo, Henrich mostra que percepções de risco variam significativamente entre culturas; Barrett demonstra que reacções emocionais ao perigo não são universais; Pessoa evidencia que razão e emoção são inseparáveis no cérebro humano; Yon sublinha que previsões são sempre construções individuais. À luz destes dados, a ideia de que existe uma forma típica de percepcionar riscos e de avaliar probabilidades é indefensável. A negligência consciente grosseira só pode ser aplicada com coerência se o direito abandonar a retórica de um padrão psicológico comum e assumir explicitamente que está a operar com juízos normativos, e não com descrições de estados mentais.

As teorias dedutivas clássicas, como as fórmulas de Frank ou outras – na última versão de Direito Penal, Parte Geral (de 2024 na versão em Português), Roxin, após descrever que o dolo precisa ser inferido dos indícios, porque não é acessível à observação directa, acrescenta que não se pode ignorar que a enumeração de circunstâncias, cuja relevância deve depender do caso concreto, mas que não raras vezes podem ser ambivalentes, utilizando o exemplo da emoção, que tanto pode servir a favor como contra o arguido, assume no entanto, que as valorações globais, serão no melhor dos casos, um provisório passo intermediário para uma teoria cientificamente viável, acaba a enunciar 14 teorias especiais (algumas com sub-hipóteses) de inferência do dolo. Foram concebidas para dar coerência interna à distinção entre dolo eventual e negligência consciente, construindo raciocínios lógico dedutivos a partir da conduta exterior. Partem da ideia de que um observador racional consegue reconstruir, a partir das circunstâncias do facto, a atitude interna do agente perante o risco. Para que funcionem, têm de assumir que o agente faz avaliações conscientes de risco, que pondera racionalmente as consequências, que sabe o que está a prever, que toma decisões internas claramente delimitáveis e que o seu comportamento exterior revela fielmente a sua atitude mental. Nada disto corresponde ao que sabemos sobre o funcionamento da mente. Decisões humanas são muitas vezes automáticas, emocionais ou contextualmente impulsionadas, avaliações de risco são em larga medida inconscientes e a lógica interna da acção não está acessível nem ao próprio agente, quanto mais a terceiros. A ideia de que se pode reconstruir o conteúdo mental a partir de uma análise dedutiva do comportamento no local do crime não é científica, é especulativa.

O mesmo se passa na investigação criminal. As inferências subjectivas não nascem apenas na sentença, nascem frequentemente logo no local dos factos. Investigadores, polícias, peritos e médicos legistas interpretam vestígios materiais como janelas para o estado mental do agressor. A forma como este se aproximou da vítima, a ordem dos actos, a eventual hesitação, a posição do corpo, a arrumação ou desorganização do espaço são interpretadas como indicadores de intenção, frieza, arrependimento ou descontrolo. Dror mostra que a interpretação de vestígios depende fortemente da narrativa sugerida ao perito. Ranganath evidencia que memória e reconstrução de eventos são processos profundamente influenciados pelo contexto. Yon lembra que o cérebro preenche lacunas com previsões. A investigação não é um processo neutro de recolha de factos, é um processo narrativo que começa com hipóteses e tende a confirmá-las. Cada inferência feita no terreno condiciona interrogatórios, perícias, relatórios e, no limite, a acusação (e boa parte das vezes a condenação). Apresentadas em julgamento como deduções lógicas, estas inferências são muitas vezes projecções culturais do investigador sobre o comportamento humano.

Tudo isto converge num ponto simples. As inferências subjectivas utilizadas pelo direito penal português dependem de pressupostos que a ciência contemporânea refutou. Leituras de intenção, interpretações de previsibilidade, avaliações de emoção, distinções finas entre modalidades de dolo, deduções feitas a partir do local do crime, teorias lógico-dedutivas baseadas em comportamentos supostamente esperados: todas estas operações partem da ideia de que o observador consegue aceder, directa ou indirectamente, a estados mentais de outrem. A ciência mostra que não existe acesso directo a estados mentais alheios, que o comportamento exterior não revela intenção, que emoção não tem expressão universal, que previsibilidade não é homogénea, que a memória é reconstrução, que a percepção é previsão, que a decisão humana não é transparente nem linear, que a variabilidade é regra e não excepção, que investigação e perícia são vulneráveis a enviesamentos e que a introspecção é pouco fiável até para o próprio agente. Insistir em tratar estas inferências como descritivas da realidade psicológica é persistir na adivinhação com roupagem jurídica.

O direito pode decidir manter categorias como dolo, negligência consciente ou negligência grosseira por razões normativas e político criminais. Mas não pode continuar a fingir que elas descrevem com rigor processos mentais reais. Enquanto não fizer esta distinção, continuará a fundamentar decisões gravíssimas em ficções psicológicas, incompatíveis com o que hoje sabemos sobre o funcionamento da mente humana.

V. As regras de experiência comum enquanto mito epistemológico

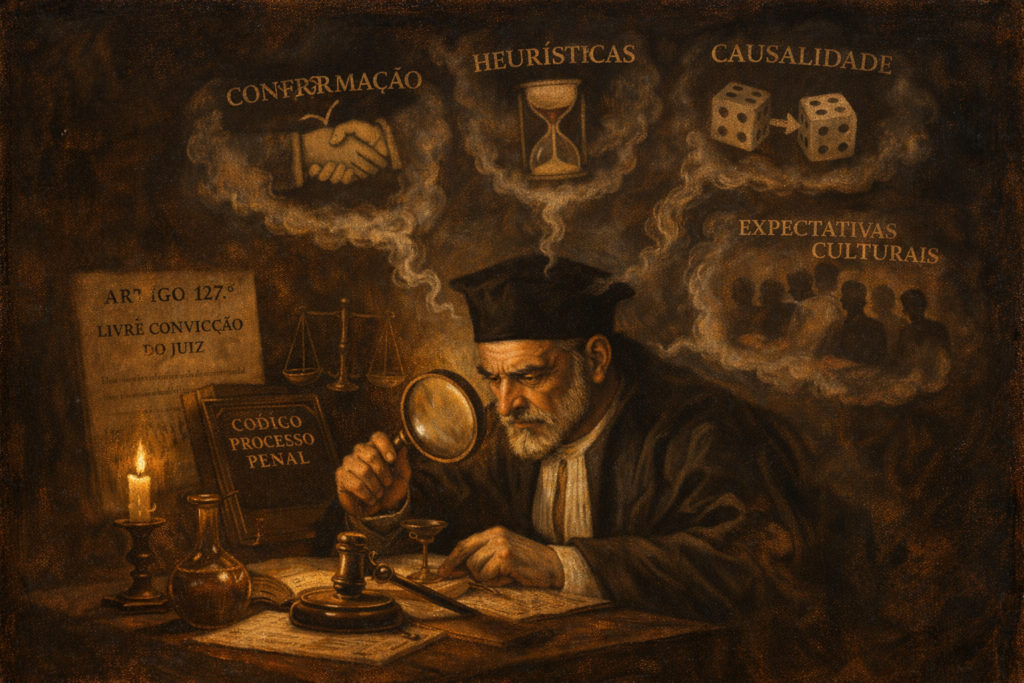

O processo penal português assenta num pressuposto que se tornou tão naturalizado que raramente é contestado: a ideia de que existem regras de experiência comum, acessíveis ao julgador, que lhe permitem interpretar comportamentos humanos, reconstruir estados mentais e avaliar a probabilidade de determinados factos. Este pressuposto foi legislativamente consagrado no artigo 127.º do Código de Processo Penal, que autoriza a apreciação da prova segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente. Esta determinação normativa cria uma espécie de espaço epistémico sem fronteiras, em que quase tudo se torna justificável desde que o julgador considere que está a agir de acordo com a sua experiência de vida e com a sua sensibilidade moral. A ciência contemporânea mostra, porém, que estas bases cognitivas são profundamente falíveis, heterogéneas e invariavelmente enviesadas.

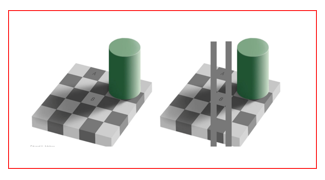

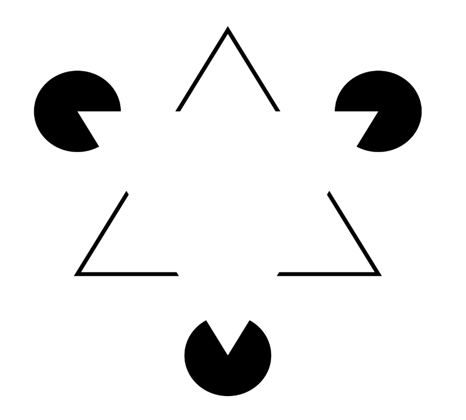

O triângulo de Kanizsa leva esta ideia mais longe. Quase todos os observadores veem um triângulo branco sólido no centro da figura. No entanto, o triângulo não existe. O cérebro cria-o, porque prefere completar padrões do que aceitar ausência de forma. É isto que fazemos também com memórias, com emoções e, sobretudo, com intenções: preenchemos lacunas. Julgamos observar, mas na verdade inferimos. A ilusão não é uma curiosidade gráfica, é uma metáfora precisa da forma como produzimos sentido a partir de fragmentos.

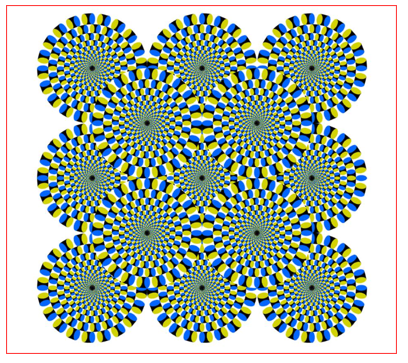

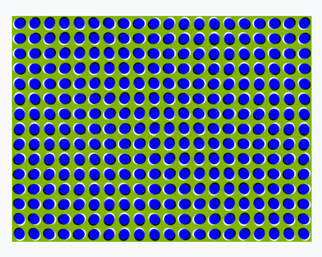

Uma variante particularmente elucidativa é a Peripheral Drift Illusion, popularizada em versões recentes por Paul Nasca. Trata se de uma imagem completamente estática, composta por padrões geométricos repetidos, que muitos observadores percepcionam como estando em movimento.

O efeito surge porque o cérebro interpreta microvariações no contraste e nas micro sacações oculares como indícios de movimento real. A intensidade da ilusão varia enormemente entre pessoas. Alguns veem um fluxo contínuo, outros percebem apenas um ligeiro tremor, outros nada veem. Nada na imagem se mexe, o movimento é produzido pelo cérebro.

Esta ilusão mostra de forma exemplar que a percepção não copia o mundo, interpreta-o. Se nem num padrão bidimensional estático existe consenso perceptivo, é difícil sustentar que exista uma experiência comum que permita aos julgadores inferir estados mentais, intenções ou emoções a partir do comportamento observável.

A primeira fragilidade das chamadas regras de experiência comum está precisamente aqui. O termo sugere uma universalidade de percepção e comportamento que não existe. A antropologia demonstrou que o que se entende por comportamento normal, reacção típica, emoção adequada ou resposta previsível varia radicalmente entre culturas, classes sociais, contextos educacionais e ecologias pessoais. Henrich mostrou que até os padrões cognitivos e motivacionais que julgamos naturais são estatisticamente anómalos, característicos de sociedades ocidentais industrializadas e não representativos da humanidade enquanto tal. A experiência não é comum, é local. Muitas vezes é profundamente pessoal.

A segunda fragilidade reside na suposição de que o julgador consegue aplicar estas regras sem contaminação subjectiva. A psicologia cognitiva demonstra que percepções humanas estão inevitavelmente influenciadas por heurísticas, enviesamentos, expectativas culturais e experiências prévias. A convicção do julgador não é um método, é uma sensação, e a sensação não é conhecimento. A convicção interna que o tribunal forma perante determinado comportamento é, com frequência, uma reconstrução narrativa que confirma expectativas pré-existentes. A expressão livre convicção adquire assim um peso epistemológico que ultrapassa em muito aquilo que o ser humano é capaz de sustentar.

A terceira fragilidade resulta da crença de que estas regras permitem aceder a estados mentais internos de forma fiável. O processo penal português continua a admitir, de forma implícita, que é possível inferir intenção, previsão, conformação, arrependimento, medo, frieza, mentira ou hesitação pelo modo como o arguido se comporta ou pelo conteúdo das suas declarações. A neurociência e a psicologia contemporâneas contradizem frontalmente esta suposição. A percepção não é observação neutra, é construção previsional. A emoção não é universal, é culturalmente moldada. A intenção não é um objecto mental estável, é uma narrativa retrospectiva. A memória não é recuperação, é reconstrução.

A própria pessoa não tem acesso transparente aos seus estados mentais. Quando um arguido ou uma testemunha relata o que sentiu, pensou ou previu no momento dos factos, não está a aceder ao estado mental original, está a reconstruí-lo. Reinterpreta-o à luz do presente, integra-o numa narrativa coerente com aquilo que acredita que deve dizer, com aquilo que teme que seja interpretado contra si, com aquilo que recorda de forma fragmentada e com aquilo que emocionalmente consegue exprimir naquele momento. As declarações humanas são sempre narrativas, não janelas transparentes para estados internos. O que o julgador ouve não é o estado mental original, é a reconstrução possível desse estado. Quando avalia essa reconstrução com base em regras de experiência comum, acrescenta uma camada adicional de distorção interpretativa. O resultado é uma dupla cegueira: o arguido ou a testemunha não conseguem aceder directamente ao seu próprio estado mental e o julgador não consegue interpretar correctamente aquilo que é relatado.

Outra ilusão perigosa é a de que a experiência, por ser vivida, é automaticamente epistémica. A experiência é profundamente falível. A psicologia experimental mostra que decisões humanas são afectadas por enviesamentos de confirmação, heurísticas de disponibilidade, ilusões de causalidade e expectativas culturais. Nada disto desaparece no momento em que alguém se torna juiz. Pelo contrário, a posição institucional de autoridade tende a reforçar a confiança na própria percepção e na própria capacidade de interpretação. O artigo 127.º do Código de Processo Penal amplifica esta confiança, ao oferecer um quadro normativo que legitima, sem limites claros, a transformação de convicções pessoais em avaliações probatórias.

Acresce que as regras de experiência comum são frequentemente usadas para colmatar lacunas probatórias que não poderiam ser supridas por meios de prova válidos. Quando não há prova objectiva de intenção, previsão ou motivação, o tribunal recorre à experiência comum para preenchê-la. Quando não há prova cabal sobre a forma como um agente avaliou um risco, presume que um indivíduo médio teria previsto o resultado. Quando enfrenta comportamentos ambíguos, decide que são compatíveis com dolo ou com falta de veracidade porque assim o indica a sua experiência pessoal. A experiência comum não apenas distorce interpretações, fabrica elementos probatórios que não existem. Converte ausência de prova em prova por via interpretativa. Aqui reside o maior risco: a transformação de juízos intuitivos em fundamentos de condenação.

A fragilidade não é apenas prática, é legislativa. O artigo 127.º do Código de Processo Penal não apenas permite esta abordagem, incentiva-a. Ao consagrar uma cláusula aberta que articula experiência e convicção, o legislador criou um instrumento normativo que legitima inferências psicológicas que a ciência demonstra serem inválidas. A norma codifica um modelo de conhecimento humano que já não corresponde à realidade científica. A livre convicção do julgador não é um método de prova, é uma licença epistémica que ultrapassa os limites cognitivos do ser humano. A referência às regras da experiência promove uma epistemologia pré-científica que ignora a variabilidade humana e a falibilidade dos processos mentais.

Esta crítica não pretende negar a necessidade de alguma margem interpretativa num processo penal. Pretende afirmar que essa margem precisa de ser reformulada à luz da ciência. Se a experiência não é comum, se a convicção é vulnerável a enviesamentos e se a introspecção humana não revela estados mentais, então a prova não pode continuar a ser apreciada com base em intuições. Precisa de critérios metodológicos mais rigorosos, mais transparentes e mais conscientes das limitações humanas. A justiça precisa de reconhecer que, quando avalia intenção, emoção ou memória, está a entrar num território que a ciência conhece bem e que o direito penal ainda trata com categorias antiquadas. A porta aberta criada pelo artigo 127.º do Processo Penal é demasiado larga para um sistema que deve prezar rigor, prudência e autocontenção.

Como bem observa Rui Cunha Martins, a crença judicial tende a impor-se a si própria. Não depende apenas da prova disponível, adquire uma força performativa que a faz valer por si, como se o simples facto de o juiz crer conferisse à crença estatuto de verdade processual. Esta autossuficiência da convicção é particularmente perigosa num contexto em que, como a ciência demonstra, o cérebro humano preenche lacunas narrativas, confunde coerência com verdade e é estruturalmente vulnerável ao enviesamento de confirmação. A convergência entre a reflexão jurídica de Cunha Martins e o conhecimento científico contemporâneo revela o mesmo fenómeno: a convicção não é prova, mas tende a comportar-se como se fosse. O artigo 127.º do Código de Processo Penal, ao legitimar convicções intuitivas com estatuto processual, institucionaliza este risco epistemológico.

O processo penal não pode continuar a confundir experiência pessoal com conhecimento científico. Não pode continuar a tratar convicções intuitivas como se fossem observações objectivas. Não pode continuar a permitir que narrativas reconstruídas sejam interpretadas como provas de estados mentais. O artigo 127.º do Código de Processo Penal precisa de ser reinterpretado ou reformulado para deixar de ser um veículo de arbitrariedade e passar a ser um instrumento de racionalidade. Até lá, a justiça continuará a operar com um mito epistemológico que compromete a integridade das decisões e arrisca transformar variabilidade humana em culpa penal.

VI. A psicologia da decisão judicial e a falácia da neutralidade

A justiça penal portuguesa (na verdade, não só a portuguesa) vive sustentada por uma ficção invisível e confortável, a ideia de que o julgador é um observador neutro, capaz de avaliar factos, testemunhos e comportamentos humanos de forma racional e não enviesada. Esta ficção é reforçada pela posição institucional do juiz, pelo ritual judicial que encena distanciamento emocional e pela própria cultura jurídica, que encara a imparcialidade como um atributo do cargo e não como um processo cognitivo frágil que precisa de ser monitorizado. A ciência cognitiva, a psicologia social e a neurociência contradizem frontalmente esta crença. Não existe observador neutro, não existe percepção pura, não existe interpretação dos factos sem contaminação por expectativas, narrativas, enviesamentos e limitações estruturais da mente humana.

Conforme refere Barrett, “a ideia de uma tomada de decisão judicial isenta de afeto é um conto de fadas”. Robert Jackson, procurador-chefe dos Estados Unidos nos julgamentos de Nuremberga, que foi procurador-geral dos Estados Unidos e Advogado-geral dos Estados Unidos, e serviu como juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, descreveu os “juízes desapaixonados” como seres míticos, à semelhança do Pai Natal, do Tio Sam ou do coelhinho da Páscoa (“Religious symbolism is even used by some with the same mental reservations one has in teaching of Santa Claus or Uncle Sam or Easter bunnies or dispassionate judges”).

A imparcialidade jurídica é indispensável, mas não corresponde a imparcialidade cognitiva. O cérebro humano não funciona como um espelho que reflete os factos tal como são, funciona como uma máquina de previsão, como explica Yon, que interpreta estímulos com base em modelos internos, experiências prévias e expectativas culturais. A percepção não é observação, é interpretação. Isto significa que o julgador não vê o comportamento dos arguidos ou das testemunhas como ele é, mas como espera que seja, e estas expectativas são moldadas por narrativas sociais, por crenças implícitas sobre natureza humana e por estereótipos culturais que operam de forma automática.

Também a neutralidade emocional é uma ilusão conveniente. Embora o juiz procure controlar as suas emoções, estas influenciam inevitavelmente a forma como interpreta comportamentos e declarações. Sapolsky mostra que emoção e cognição não são processos distintos, são dimensões profundamente entrelaçadas do funcionamento humano. Quando o juiz sente empatia, irritação, suspeita ou incredulidade perante um depoimento, estas emoções (construídas naquele momento pelo juiz) moldam o modo como interpreta o conteúdo relatado. Isto não é falha moral, é arquitetura biológica. Ao ignorar esta realidade, a justiça penal permite que estados emocionais não reconhecidos contaminem decisões que deveriam assentar em prova, não em reacções afetivas.

A crença de que o julgador consegue interpretar correctamente o que o arguido ou a testemunha sentem ou pretendem transmitir agrava o problema. Grande parte das decisões judiciais contém afirmações sobre sinceridade, remorso, frieza, empatia, hesitação ou espontaneidade, como se estas características fossem directamente observáveis. A psicologia moderna mostra que não são. As expressões emocionais variam enormemente entre indivíduos e culturas. Muitas pessoas expressam medo com rigidez corporal, outras com hiperactividade. Algumas choram em situações de culpa, outras não conseguem fazê-lo por bloqueio emocional ou por socialização. A justiça continua a interpretar ausência de emoção visível como indiferença ou frieza, quando a ciência mostra que esta leitura é arbitrária e frequentemente errada.

Ainda mais grave é a crença de que as declarações revelam estados mentais. O tribunal pede ao arguido que explique o que sentiu, o que pensou, o que sabia ou como avaliou o risco. Estas respostas são tratadas como janelas privilegiadas para a mente do agente. A ciência cognitiva mostra que tal não é possível. A introspecção humana é limitada, as pessoas não têm acesso directo a muitos dos processos que orientam as suas próprias decisões. Quando tentam explicar porque fizeram algo, produzem narrativas plausíveis que fazem sentido naquele momento, mas que não captam necessariamente o que realmente ocorreu. Décadas de estudos sobre introspecção, falibilidade da memória e confabulação convergem num ponto simples, as pessoas inventam explicações coerentes para comportamentos que não compreendem plenamente.

Ranganath mostra que a memória humana é reconstrução e não recuperação. Quando uma testemunha relata um acontecimento traumático ou confuso, reconstrói o episódio com base em fragmentos, emoções, expectativas e sugestões externas. Mesmo quando tenta ser honesta, não consegue aceder a um registo puro dos factos. O que relata é uma narrativa possível, influenciada pelo contexto actual, pelo tipo de pergunta colocada, pela emoção sentida no momento da declaração e pela forma como acredita que a sua resposta será interpretada. A isto soma-se a influência profunda da investigação criminal na construção futura de relatos. Quando o arguido é interrogado no local do crime, é confrontado com suposições da polícia, com teorias sobre o que poderá ter acontecido e com pressões implícitas para explicar o seu comportamento. Estas interacções moldam não apenas o relato, moldam a própria recordação. A narrativa da investigação contamina a memória do agente (leia-se, putativo agente do crime e não agente de polícia) e condiciona a forma como este interpreta o seu estado mental. Uma parte significativa das declarações do arguido em julgamento são reconstruções influenciadas por interações anteriores com autoridades, não acessos directos ao seu estado mental original.

A crença de que o julgador consegue detetar mentira ou verdade pelo comportamento exterior é outra peça desta ficção. Décadas de investigação demonstram que a capacidade humana para detetar mentira com base em expressões faciais, linguagem corporal ou hesitações é muito inferior ao que se supõe. Estudos mostram que especialistas treinados, incluindo agentes de polícia, psicólogos forenses e magistrados, não têm uma taxa de acerto significativamente superior ao acaso. As crenças intuitivas sobre indicadores de mentira, como desviar o olhar, mexer as mãos ou hesitar, não têm validade científica. No entanto, a livre convicção do artigo 127.º do Código de Processo Penal permite que estes pseudo indicadores sejam tratados como prova.

A diversidade perceptiva não se limita ao olhar. Quando um mesmo excerto sonoro é apresentado a várias pessoas, alguns ouvintes percebem claramente uma palavra, outros percebem uma palavra completamente diferente. O célebre caso Yanny/Laurel é apenas um exemplo, o estímulo é o mesmo, mas o que cada cérebro constrói é distinto. Isto mostra que a percepção auditiva não é cópia do som, é interpretação do som. E coloca uma questão simples, mas devastadora para o processo penal, se duas pessoas podem ouvir coisas diferentes na mesma gravação, como sustentar que a entoação, o tom de voz ou a hesitação de um arguido são indicadores fiáveis de intenção ou sinceridade.

Também a interacção entre emoção e cognição demonstra a impossibilidade da neutralidade judicial. Em versões emocionais do teste de Stroop, a simples presença de uma palavra carregada de significado, por exemplo perigo ou sangue, escrita numa cor neutra, atrasa a resposta dos participantes em comparação com palavras emocionalmente neutras. A emoção interfere automaticamente com a execução de uma tarefa simples, mesmo quando a pessoa tenta ignorar o conteúdo emocional. Isto mostra que o processamento emocional condiciona a interpretação racional de forma automática. A ideia de que o julgador pode observar factos ou depoimentos sem interferência emocional não é apenas otimista, é uma ficção desconectada da ciência.

A decisão judicial, longe de ser um processo puramente racional, é fortemente influenciada por heurísticas inconscientes. Entre elas contam-se o enviesamento de confirmação, que leva o julgador a valorizar mais as provas que confirmam a hipótese que já formou, o enviesamento de disponibilidade, que faz com que factos recentes ou emocionalmente salientes pareçam mais prováveis, e o efeito halo, que faz com que uma impressão geral positiva ou negativa de uma pessoa influencie a interpretação de comportamentos específicos. Estas heurísticas operam de forma silenciosa e são reforçadas pelo poder institucional, que confere ao juiz confiança acrescida nas suas percepções.

Também a contaminação narrativa da investigação limita a possibilidade de neutralidade. Como Dror demonstrou, uma vez que uma narrativa inicial é apresentada, ela condiciona todas as interpretações posteriores. A investigação raramente é um processo neutro, é uma construção narrativa que começa com uma hipótese e tende a confirmá-la. Quando o juiz recebe um processo já estruturado numa determinada narrativa, chega à audiência com um modelo mental parcialmente formado. Mesmo que tente avaliá-lo criticamente, o cérebro humano tende a manter a coerência interna e a resistir a revisões radicais. A livre apreciação da prova, libertada de métodos rigorosos, amplifica esta tendência natural de confirmação.

A conjugação destas falácias produz um sistema que acredita funcionar com objectividade, mas que opera com subjectividade sistemática. A crença na neutralidade judicial impede que os limites cognitivos do julgador sejam reconhecidos e integrados no método. O artigo 127.º do Código de Processo Penal reforça esta ficção ao atribuir legitimidade normativa à convicção pessoal e às regras de experiência. Em vez de mitigar os enviesamentos humanos, o direito penal português corre o risco de os institucionalizar.

O que está em causa não é a integridade dos magistrados, é a arquitetura cognitiva da decisão judicial. A justiça penal precisa de reconhecer que o julgador, tal como qualquer ser humano, vê o mundo através das lentes da sua experiência, da sua cultura, dos seus modelos mentais e das narrativas que lhe são apresentadas. Só quando aceitar esta vulnerabilidade poderá criar mecanismos que limitem a influência dos enviesamentos e promovam decisões mais rigorosas.

A falácia da neutralidade judicial é talvez a mais perigosa de todas, porque impede que o sistema reconheça a necessidade de mudança. Se se acredita que o julgador é neutro, não se vê a necessidade de reformar a forma como a prova é apreciada. Se se acredita que a experiência é comum, não se questionam as inferências intuitivas que levam às condenações. Se se acredita que declarações revelam estados mentais, não se percebe a urgência de abandonar categorias psicológicas obsoletas.

A ciência oferece um caminho para superar estas falhas. Mostra que precisamos de abandonar a confiança excessiva na intuição, na experiência e na introspecção. Mostra que precisamos de processos mais estruturados, mais reflexivos e mais conscientes dos limites humanos. A justiça penal portuguesa, se quiser aproximar-se da verdade dos factos e proteger adequadamente os direitos fundamentais, terá de reconhecer que a neutralidade cognitiva é uma ficção e que operar com esta ficção é perigoso.

VII. O impacto desta pluralidade humana na dogmática penal

O direito penal português organiza a responsabilidade criminal em torno de categorias como dolo, culpa, previsibilidade, exigibilidade de conduta diversa e credibilidade testemunhal. Estas categorias foram construídas com base em pressupostos psicológicos que pareciam plausíveis num contexto pré-científico (pelo menos no âmbito do que se entende por conhecimento científico actual), mas que hoje colidem frontalmente com o conhecimento acumulado sobre o funcionamento humano. A pluralidade das naturezas humanas, a falibilidade da introspecção, a variabilidade emocional, a influência dos enviesamentos e a inexistência de acesso directo a estados mentais tornam impossível sustentar a dogmática penal tal como está estruturada, se continuarmos a fingir que descreve a realidade psicológica dos arguidos.

A dogmática continua a tratar o dolo como se fosse uma descrição verdadeira de um estado mental. Fala de querer e saber como se fosse possível identificar estes estados a partir da observação de comportamentos ou da análise de declarações. Contudo, a ciência mostra que querer não é um estado unitário, saber não é uma representação mental estável, prever não é um processo consciente linear, conformar-se não é uma escolha introspectiva acessível e aquilo a que chamamos intenção é, muitas vezes, uma narrativa reconstruída a posteriori. Isto significa que o dolo, enquanto elemento subjectivo, não pode ser tratado como “facto” psicológico. Deve ser reconhecido como o que sempre foi, uma construção normativa que o direito utiliza para atribuir responsabilidade a certos comportamentos. A tentativa de reconstruir o estado mental real do agente no momento da acção é cientificamente impossível.

O mesmo vale para a fronteira entre dolo eventual e negligência consciente, apresentada como distinção psicológica fina, dependente do grau de representação da probabilidade do resultado e da atitude interna perante essa probabilidade. O tribunal não tem como distinguir, com base em prova, entre alguém que acreditou seriamente que o resultado não ocorreria e alguém que representou a possibilidade e se conformou com ela. Previsões humanas não são directamente acessíveis, atitudes internas não são observáveis, decisões não são entidades psicológicas singulares, memória e introspecção distorcem o relato do agente e comportamentos exteriores não revelam conteúdos mentais. A distinção pode ser útil no plano normativo, enquanto graduação da censura jurídica, mas é impossível no plano psicológico e probatório.

Também a figura da negligência consciente grosseira assenta num mito de previsibilidade humana. Quando a lei presume que o agente deveria ter previsto o resultado porque ele seria evidente para qualquer pessoa normal colocada no lugar do agente, está a invocar a ficção de um padrão universal de percepção de risco. A ciência mostra o contrário. Variabilidade emocional, diferenças culturais, factores biológicos e experiências de vida moldam profundamente a percepção de risco. O que é evidente para um juiz pode ser opaco para o arguido, e o contrário também pode ser verdadeiro. A exigibilidade de conduta diversa, quando construída sobre pressupostos psicológicos universais, reitera-se, transforma variabilidade humana em culpa penal.

A credibilidade testemunhal é outro campo crítico. Todos os dias tribunais avaliam testemunhas com base em critérios intuitivos, coerência narrativa, expressão emocional compatível, comportamento corporal, constância das declarações ao longo do tempo, aparência de sinceridade. A ciência mostra que nenhum destes critérios é fiável. A coerência pode resultar de reconstrução, não de verdade. Emoção visível não revela emoção sentida. A constância das declarações é rara em episódios traumáticos, porque a memória oscila. A sinceridade aparente é altamente enganadora, já que pessoas treinadas ou socializadas para controlar a expressão emocional podem parecer frias, e pessoas ansiosas podem parecer mentirosas. Sugestionabilidade, stress, pressão social e interacções com autoridades moldam profundamente a narrativa de testemunhas e arguidos. Avaliar credibilidade com base em intuição é uma receita para o erro.

A leitura moralizante da variabilidade humana é particularmente visível nas referências a ausência de remorso e frieza emocional. Muitas decisões judiciais interpretam a falta de remorso visível ou uma postura contida como indicadores de culpabilidade, perigosidade ou dolo intenso. Estes juízos dependem da suposição de que emoções têm expressões universais. Barrett, Russell e a psicologia cultural mostram que emoções variam enormemente entre culturas e indivíduos. A ausência de lágrimas não significa ausência de dor, a rigidez corporal pode ser medo e não desprezo, o silêncio pode ser protecção emocional e não indiferença. Quando os tribunais interpretam emoção como prova, aplicam um modelo emocional ultrapassado e incompatível com a ciência contemporânea.

A tentação de inferir estados mentais a partir de comportamentos extraprocessuais agrava estas distorções. Fuga, condução nervosa, calma aparente, ausência de pedido de ajuda, arrumação do local, gestos corporais ou frases soltas são frequentemente tratados como indícios de intenção, consciência ou motivação. No entanto, estes comportamentos são ambíguos e compatíveis com múltiplas explicações. O que a ciência mostra é simples, comportamento exterior não revela intenção, emoções não são transparentes e reacções diante de stress variam enormemente entre pessoas. Transformar comportamento ambíguo em prova de dolo é ignorar a variabilidade humana e confundir plausibilidade intuitiva com verdade.

A prova indiciária, dominante em muitos crimes graves, é especialmente vulnerável a estas armadilhas. O tribunal constrói narrativas que pareçam coerentes e compatíveis com determinados comportamentos. Mas coerência narrativa não é garantia de verdade. Múltiplas narrativas podem explicar os mesmos factos. A primeira narrativa tende a dominar a interpretação, por efeito de ancoragem, e a coerência interna é facilmente confundida com veracidade. O julgador tende a preencher lacunas com base em expectativas e estereótipos e, sem salvaguardas metodológicas, o enviesamento de confirmação transforma-se numa força silenciosa que empurra a decisão numa única direcção.

Finalmente, a exigibilidade de conduta diversa continua a ser formulada em torno da figura do agente médio, a pessoa normal colocada nas mesmas circunstâncias – ainda que a formulação efectuada seja a do agente com as qualidades e condições daquele agente concreto, mas depois todo o racional valorativo resvala para o agente médio, colocado naquelas mesmas circunstâncias. O problema é que esta pessoa normal não existe. Existem pessoas concretas, com histórias concretas, sistemas nervosos concretos e situações emocionais concretas. Exigir que o arguido se comporte como um abstrato agente médio é exigir que seja alguém que não é. É punir a variabilidade humana por não caber num molde inexistente.

Tudo isto aponta para uma conclusão unificadora. O direito penal português continua a tratar a responsabilidade criminal como se derivasse da reconstrução psicológica do estado mental do agente. A ciência mostra que essa reconstrução é impossível. Isto não implica eliminar o dolo, a culpa ou a exigibilidade, implica repensá-los. Implica reconhecer que estes elementos são categorias normativas, decisões jurídicas sobre quando e como atribuir responsabilidade a determinados comportamentos, e não descrições psicológicas fiéis do agente. O problema não está na existência das categorias, está na ficção de que correspondem a entidades mentais reais. Enquanto o direito penal não reconhecer a sua própria natureza normativa e continuar a fingir que lê o interior da mente humana, continuará a converter pluralidade humana, incerteza e dúvida em certezas jurídicas que a ciência já não consegue levar a sério.

VIII. Proposta para um novo paradigma interpretativo

Depois de analisarmos as limitações científicas da percepção humana, da introspecção, da memória, da detecção de emoções e da atribuição de estados mentais, torna-se evidente que o processo penal português precisa de um novo paradigma interpretativo. Não basta reconhecer os erros, é necessário substituí-los por critérios metodológicos compatíveis com a ciência contemporânea e mais justos para quem é julgado. A questão não é apenas dogmática, é estrutural, diz respeito à forma como o sistema olha para o ser humano que tem à sua frente.

O primeiro passo é admitir aquilo que a ciência já demonstrou, não existe uma pessoa normal. Existe diversidade comportamental, emocional, cognitiva e cultural. Esta pluralidade não é ruído, é condição da espécie. O processo penal tem de abandonar a suposição de que existe um modelo comportamental universal ao qual o arguido deve conformar-se. A experiência do julgador não pode continuar a funcionar como medida de normalidade. A interpretação do comportamento humano precisa de incorporar explicitamente a variabilidade que caracteriza a espécie. Isto implica que acções que divergem da expectativa do juiz não possam ser automaticamente interpretadas como indícios de dolo, mentira, frieza emocional ou ausência de remorso. A diversidade comportamental deve ser presumida e não penalizada.

Este reconhecimento exige, por sua vez, uma reconfiguração profunda da apreciação da prova. O artigo 127.º do Código de Processo Penal precisa de ser reinterpretado ou reformulado. A referência às regras da experiência não pode continuar a fornecer uma licença epistémica para preconceitos intuitivos. A livre convicção deve dar lugar a uma apreciação racional da prova, fundada em critérios transparentes, minimamente verificáveis e compatíveis com a ciência. Isto não significa impor uma rigidez matemática, significa exigir fundamentação. Quando forma a sua convicção, o julgador deve explicitar que dados concretos sustentam a conclusão, que outras interpretações seriam plausíveis, que limitações cognitivas podem ter influenciado o raciocínio, que enviesamentos podem estar em jogo e que variabilidade humana deve ser considerada. O juiz não deve ser convidado a confiar na sua intuição, deve ser convidado a desconfiar dela.

Um novo paradigma implica também limitar de forma drástica a inferência de estados mentais e reconhecer os limites da psicologia intuitiva. O processo penal tem de assumir que não é possível aceder directamente à mente do arguido. Isto significa não tratar comportamento exterior como prova de intenção, não ler emoção a partir de expressões faciais ou corporais, não presumir previsão a partir da lógica da acção, não inferir remorso a partir da performance em julgamento, não confundir estabilidade emocional com sinceridade e não converter coerência narrativa em indício de culpa. Estas inferências pertencem à psicologia folk, não à ciência. O dolo e a culpa têm de ser tratados explicitamente como construções normativas, não como radiografias de estados mentais. O que importa não é reconstruir o que o arguido realmente sentiu ou quis, porque isso é inalcançável, mas decidir, numa avaliação jurídica prudente, se a sua conduta preenche os critérios normativos que o direito definiu. Separar psicologia descritiva e imputação normativa é condição mínima de honestidade intelectual.

A prova indiciária merece uma reforma metodológica particular. O facto de uma narrativa ser coerente não significa que seja verdadeira. A ciência cognitiva mostra que o cérebro humano é especialista em preencher lacunas com explicações plausíveis, e não necessariamente correctas. A prova indiciária deve ser tratada com prudência acrescida. Um modelo minimamente racional exige que o tribunal explicite alternativas plausíveis, reconheça que várias narrativas podem explicar os mesmos indícios, rejeite raciocínios circulares em que uma hipótese inicial regressa à decisão como se fosse conclusão consolidada e limite o uso de inferências baseadas em expectativas culturais sobre o que seria comportamento normal. A coerência interna de uma história é um critério pobre de verdade; se não for controlada, transforma-se em máquina de confirmação de convicções prévias.

Também a avaliação da memória e das declarações precisa de integrar o que a ciência sabe. A memória é reconstrução, a declaração é narrativa, a introspecção é falível. Inconsistências entre relatos não podem continuar a ser tratadas automaticamente como mentira. Variações entre declarações ao longo do tempo devem ser reconhecidas como um fenómeno natural em episódios emocionalmente intensos. Relatos emocionais divergentes entre diferentes pessoas não podem ser lidos como suspeitos por si só, são expressão da variabilidade humana. A pressão da investigação, as técnicas de interrogatório, a sugestão explícita ou implícita e a repetição de perguntas devem ser tratadas como factores de contaminação cognitiva. O processo penal tem de abandonar a suposição de que as declarações revelam directamente um estado mental originário. Revelam um processo reconstrutivo que precisa de ser analisado com cautela, não reverenciado como janela transparente para a verdade.

Paralelamente, o sistema deve incorporar salvaguardas explícitas contra enviesamentos cognitivos na decisão judicial. Essas salvaguardas podem assumir formas simples, mas eficazes, como listas de verificação cognitivas para casos complexos, exigência sistemática de identificação de hipóteses alternativas nas decisões, formação contínua sobre vieses e variações comportamentais, análise estruturada do raciocínio probatório em decisões de maior gravidade e revisão colegial reforçada nos pontos em que a inferência sobre estados mentais desempenha um papel decisivo. O objectivo não é transformar o juiz em psicólogo, é impedir que seja, sem saber, um psicólogo intuitivo cuja decisão é moldada por vieses que desconhece.

Tudo isto implica reposicionar a ciência no processo penal, não como instrumento de tecnocracia, mas como critério de prudência. A ciência não deve substituir o direito, deve informar os seus limites. Não vem dizer ao juiz o que deve decidir, vem dizer-lhe o que não pode presumir. O que a ciência demonstra não é que o julgador não possa decidir, é que deve fazê-lo reconhecendo a variabilidade humana e a falibilidade das categorias psicológicas que utiliza. Um paradigma informado pela ciência não é um modelo desumanizado, é mais humano precisamente porque não exige do cérebro humano aquilo que ele não pode dar.

Vários autores portugueses têm procurado repensar a epistemologia jurídica da prova. Rui Soares Pereira, na obra Prova, verdade e processo, mapeia com rigor as tensões entre verdade e prova, os limites da racionalidade probatória, o estatuto da crença judicial, a fragilidade do probabilismo jurídico e a utilidade do método do caso enquanto ferramenta de clarificação. A sua reflexão revela que o direito, por via filosófica e metodológica, já pressente muitas das dificuldades aqui discutidas. O que a ciência cognitiva acrescenta é a explicação do porquê: estas dificuldades não são apenas problemas conceptuais, são limitações humanas profundas. A ponte entre esta análise jurídica e o conhecimento científico moderno permite vislumbrar um paradigma em que a epistemologia da prova se articula com a neurociência e a psicologia, produzindo um modelo mais prudente, mais transparente e mais compatível com a variabilidade humana.

Em última análise, o novo paradigma exige uma mudança conceptual de fundo, passar de uma epistemologia da certeza para uma epistemologia da incerteza. A justiça não deve procurar eliminar a variabilidade humana, deve reconhecê-la. O processo penal deve ser desenhado para evitar erros, não para confirmar convicções. Menos confiança na intuição e mais confiança no método. Menos pretensão de aceder à mente do arguido e mais humildade na formulação do juízo. Menos psicologia folk e mais ciência. Menos universalidade abstrata e mais atenção à pluralidade concreta. Esta reforma não é uma questão de moda teórica, é uma exigência mínima de honestidade intelectual num sistema que decide sobre a liberdade e, muitas vezes, sobre a vida das pessoas.

IX. Conclusão: por uma justiça compatível com o século XXI

A justiça penal portuguesa continua a operar com pressupostos que pertencem a um mundo anterior à ciência contemporânea. Presume que existe uma natureza humana única, estável e previsível. Presume que emoções têm expressões universais. Presume que comportamentos exteriores revelam estados internos. Presume que a memória é um registo fidedigno do passado. Presume que a experiência do julgador é medida válida de comportamento humano normal. Presume que se pode inferir intenção, previsão, conformação ou remorso a partir de gestos, hesitações, silêncios ou variações narrativas. Presume que convicção é método. E, sobretudo, presume que o julgador é um observador neutro, dotado de uma espécie de competência clínica para decifrar o que outros sentiram ou pensaram. Estas premissas não são apenas discutíveis, são falsas.

A ciência contemporânea oferece um retrato radicalmente diferente do ser humano. Mostra que não existe natureza humana única, mas pluralidade de naturezas humanas. Mostra que percepção é previsão e não observação passiva. Mostra que memória é reconstrução e não recuperação de um registo fixo. Mostra que emoção é construída em contexto e não desvelada por um conjunto de expressões universais. Mostra que decisões humanas não são transparentes nem lineares. Mostra que a introspecção é limitada. Mostra que comportamentos semelhantes podem derivar de estados internos distintos e que estados internos semelhantes podem manifestar-se em comportamentos completamente diferentes. Mostra que o cérebro humano está estruturado para preencher lacunas, construir narrativas e acreditar nelas. E mostra, de forma contundente, que não existe qualquer mecanismo fiável para aceder à mente alheia.

Se aceitarmos a validade destas conclusões, torna-se impossível sustentar, tal como hoje é feita, a reconstrução de estados mentais e a atribuição de responsabilidade subjectiva no processo penal português. O dolo, tal como é usado, não representa estados internos, representa decisões normativas sobre quando considerar alguém responsável em termos jurídicos. A culpa não mede capacidades psicológicas reais, mede expectativas jurídicas abstratas sobre o que seria exigível. A distinção entre dolo eventual e negligência consciente não é uma fronteira psicológica, é um critério dogmático sem correspondência empírica. A credibilidade não é lida no rosto ou no tom de voz, é inferida a partir de expectativas culturais. A exigibilidade de conduta diversa não descreve o que o arguido podia efectivamente ter feito, descreve aquilo que o direito entende que ele deveria ter feito. O processo judicial não é fotografia dos factos, é narrativa dos factos.

Isto não significa que a justiça penal seja impossível, significa que deve ser reconduzida a uma estrutura epistémica honesta. A justiça não pode continuar a exigir ao julgador capacidades que nenhum ser humano possui. Não pode continuar a tratar crenças como se fossem provas. Não pode continuar a confiar na experiência como se fosse espelho, quando a ciência demonstra que é filtro. Não pode continuar a tratar coerência como sinónimo de verdade. Não pode continuar a interpretar emoção como evidência robusta. Não pode continuar a aplicar categorias psicológicas como se fossem entidades mensuráveis, quando a neurociência mostra que são construções conceptuais úteis, mas biologicamente difusas.

O caminho não passa por eliminar o direito penal, passa por reformá-lo para que reflita a realidade humana que julga. Passa por reconhecer que o dolo não é reconstrução da mente, é atribuição normativa. Passa por admitir que a culpa não pode depender de ficções psicológicas. Passa por limitar drasticamente a inferência de estados mentais. Passa por criar métodos claros de controlo dos enviesamentos cognitivos. Passa por substituir a livre convicção intuitiva por uma apreciação da prova metodologicamente fundamentada. Passa por reformular o artigo 127.º do Código de Processo Penal para fechar a porta aberta a inferências arbitrárias sobre a natureza humana. Passa por integrar conhecimento científico na avaliação da prova e na formação dos magistrados. Passa por construir uma justiça mais prudente, mais consciente das suas limitações e, precisamente por isso, mais justa.

O processo penal deve abandonar a pretensão de adivinhar o que se passa na mente do arguido. Deve centrar-se no que é demonstrável, não no que é imaginável. Deve reconhecer a incerteza como condição estrutural da decisão humana e, em vez de a mascarar, integrá-la de forma transparente na fundamentação. Deve aceitar que nunca saberá com total segurança o que alguém pensou, sentiu ou quis. E deve perceber que, apesar disso, pode decidir com rigor se substituir a ficção pela prudência e a intuição pelo método.

Uma justiça compatível com o século XXI não é uma justiça que pretende saber mais do que pode, é uma justiça que reconhece aquilo que não pode saber. O conhecimento científico não diminui a autoridade do direito penal, aumenta-a, porque obriga o sistema a confrontar-se com a realidade e a abandonar mitos confortáveis. A justiça não precisa de ser omnisciente, precisa de ser honesta. Não precisa de ler mentes, precisa de limitar a sua imaginação. Não precisa de conhecer uma verdade absoluta, precisa de evitar, tanto quanto possível, erros irreparáveis.

O processo penal português encontra-se num ponto de inflexão. Pode continuar a operar com categorias herdadas de um tempo que já não existe, reproduzindo erros previsíveis e mantendo intacta uma epistemologia anterior à neurociência e à psicologia contemporânea. Ou pode dar um passo responsável, intelectualmente honesto e civilizacional, rumo a uma justiça mais científica, mais prudente e mais humana. A ciência não oferece soluções mágicas, oferece algo mais valioso, a consciência dos limites. É no reconhecimento desses limites que começa, verdadeiramente, o primado do direito.

Miguel Santos Pereira é advogado, é membro: da Ordem dos Advogados Portugueses – OAP, da American Bar Association – ABA, com inscrição na divisão de Justiça Criminal, da Association Internationale De Droit Pénal – AIDP, da European Criminal Bar Association – ECBA, da Society for Judgment and Decision Making – SJDM, e do The Centre of Neurotechnology and Law.

Autor da série Primado do Direito, publicada no jornal Página Um, e do projeto Reasonable Doubt, onde também explora as relações entre cognição, emoção e justiça penal.

(todas as imagens e o vídeo indicados ao longo do texto, são de uso livre ou académico)

***

Referências:

Baddeley, A., Brewin, C. R., Davies, G. M., Kopelman, M. D., MacQueen, H. L. (2023). Legal aspects of memory: a report issued by the Psychology and Law Sections of the British Academy. The British Academy.

Barrett, L. F. (2011). Was Darwin Wrong About Emotional Expressions? Association for Psychological Science. Sage Journals.

Barrett, L. F. (2012). Emotions Are Real. American Psychological Association. Emotion. Vol. 12, N.º 3, 413-429.

Barret, L. F. (2013). Psychological Construction: The Darwinian Approach to the Science of Emotion. Emotion Review, Vol. 5, N.º 4, 379-389.

Barrett, L. F., Simmons, W. K. (2015). Interoceptive predictions in the brain. Nature Reviews. Neuroscience. Vol. 16. July. 419-429.

Barrett, L. F. (2017). The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 1-23.

Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. HarperCollinsPublishers.

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A., Pollak, S. D. (2019). Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements. PubMed.

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A., Pollak, S. D. (2019). Corrigendum: Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements. Association for Psychological Science. Sage Journals.

Barrett, L. F. (2020). Sete Lições e Meia sobre o Cérebro. Temas e Debates.

Barrett, L. F., Quigley, K. S. (2021). Interoception: The Secret Ingredient. Cerebrum. July.

Barrett, L. F. (2022). Context Reconsidered: Complex Signal Ensembles, Relational Meaning, and Population Thinking in Psychological Science. American Psychologist. American Psychological Association.

Barrett, L. F. (2024). The ‘Fight or Flight’ Idea Misses the Beauty of What the Brain Really Does. The brain’s primary job is to reduce uncertainty in an ever changing world. Scientific American.

Clark, A. (2024). The Experience Machine: How Our Minds Predict and Shape Reality. Penguin Books.

Darwin, C. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray.

Dror, I. E. (2020). Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight Sources of Bias. Analytical Chemistry, 92, 7998-8004.

Dror, I. E., Melinek, J., Arden, J. L., Kukucka, J., Hawkins, S., Carter, J., Atherton, D. S. (2021). Cognitive bias in forensic pathology decisions. Journal of Forensic Sciences.

Dror, I. E. (2022). The Bias Hunter. Science. science.org, 13 May 2022. Vol 376 Issue 6594.

Gendron, M., Robertson, D., Vyver, J. M., Barrett, L. F. (2014). Perceptions of Emotion From Facial Expressions Are Not Culturally Universal: Evidence From a Remote Culture. Emotion. American Psychological Association.

Gendron, M., Barrett, L. F. (2019). A Role for Emotional Granularity in Judging. Judging, Emotion and Emotion Work. Oñati Socio-Legal Series.

Hamnett, H. J., Dror, I. E. (2020). The effect of contextual information on decision-making in forensic toxicology. Forensic Science International: Synergy.

Henrich, J., Heine, Steven J., Norenzayan, Ara (2010). The weirdest people in the world? Behavorial and Brain Sciences, 33, 61-135.