Uma pequena nota introdutória, no sentido de informar que a presente crónica deve ser lida em conjunto com as anteriores do Primado do Direito. Todas elas são parte de um ensaio contínuo que se pretende levar a efeito sobre algumas questões no âmbito da Justiça.

Nos textos anteriores desta série, falámos de como o cérebro constrói a realidade em vez de a registar. Muitos leitores pediram-nos que mostrássemos isso em acção – que traduzíssemos a teoria em percepção, que tornássemos visível o invisível.

Este texto nasce desse desafio: reunir alguns exemplos concretos e experiências sensoriais que permitem “ver, vendo efectivamente”, aquilo de que temos vindo a falar. As ilusões visuais e auditivas que se seguem não são curiosidades, mas demonstrações práticas de que o mundo que julgamos ver é fabricado pelo cérebro.

E talvez, ao percebê-lo, possamos também olhar de outro modo para aquilo a que chamamos verdade – dentro e fora dos tribunais.

1. A ilusão da realidade

Tudo o que vê neste momento – estas letras, o ecrã, a luz que o envolve – acontece dentro da sua cabeça.

Não há cores no mundo, nem sons, nem cheiros. Há apenas vibrações eletromagnéticas, oscilações de ar e moléculas em movimento. O resto é construção: o cérebro traduz, interpreta e cria uma realidade que lhe parece estável, mas que é apenas uma simulação biologicamente útil.

A sensação de que “vemos o mundo como ele é” é a primeira grande ilusão. O cérebro não capta o real; antecipa-o. Cada milissegundo, gera previsões com base nas experiências passadas, nos estados do corpo, nas emoções e no contexto, e só depois compara essas previsões com o fluxo sensorial que chega. Quando há coincidência, o mundo parece sólido. Quando não há, o mundo estremece.

Os neurocientistas chamam a isto cérebro preditivo. Karl Friston descreve-o como um “motor de inferências”, um sistema que minimiza o erro entre o que espera e o que acontece. Lisa Feldman Barrett e Luiz Pessoa levaram esta ideia mais longe: as emoções e percepções não são respostas, são construções preditivas. Vemos o que o cérebro precisa que vejamos para manter coerência interna, não o que realmente está lá.

E há momentos em que o truque falha.

As ilusões visuais são a oportunidade rara de espreitar por trás do pano. Revelam não um erro, mas o funcionamento normal da máquina – o modo como o cérebro fabrica o mundo.

As provas mais antigas desse truque biológico são quase infantis.

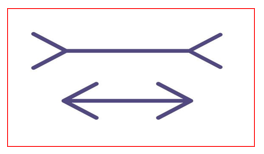

Na ilusão de Müller-Lyer, duas linhas de igual comprimento parecem desiguais porque estão terminadas por setas voltadas para dentro ou para fora. Mesmo sabendo que são idênticas, o cérebro continua a “ver” uma maior que a outra. A geometria é objectiva; a percepção não.

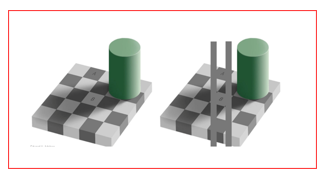

Na ilusão da sombra no tabuleiro de xadrez (Checker Shadow Illusion), criada por Edward Adelson, acontece algo ainda mais intrigante: dois quadrados com a mesma tonalidade de cinzento parecem um claro e outro escuro, apenas porque um deles está dentro da zona de sombra projectada por um cilindro. A única forma de convencer o cérebro é traçar uma linha vertical da mesma cor que una ambos e comparar cada quadrado com a linha – e mesmo assim, olhando de novo, a ilusão reaparece (sempre que compararmos os quadrados directamente sem ser com a linha vertical).

O cérebro sabe o que está a ver, mas não consegue deixar de ver como sempre viu. É esse o poder das previsões inconscientes que moldam o real.

2. O som que vemos, a imagem que ouvimos

O primeiro exemplo é simultaneamente banal e desconcertante.

Imagine que vê um rosto dizer “ga”, mas o som que ouve é “ba”. O que percebe, inevitavelmente, é “da”.

Acaba de ser enganado pelo seu próprio cérebro – vítima do Efeito McGurk.

Descoberto em 1976 e agora confirmado por neuroimagem (Dong, Noppeney & Wang, 2024), o McGurk demonstra que a percepção auditiva não é auditiva. O cérebro funde som e imagem numa única previsão coerente. Se o sinal visual contradiz o auditivo, ele corrige a realidade. Ouvimos o que faz sentido ver (excepto se fecharmos os olhos ou no caso de pessoas com deficiência visual severa).

Num estudo recente com ressonância magnética funcional, verificou-se que os estímulos McGurk activam as mesmas regiões cerebrais da fala congruente, mas com uma diferença: maior incerteza perceptiva. O cérebro tenta resolver o conflito interno entre canais sensoriais discordantes, e a “decisão final” surge como uma ilusão estável. O som que acreditamos ouvir é, afinal, uma hipótese multimodal.

O mesmo acontece com a Sound-Induced Flash Illusion: um único flash acompanhado por dois sons faz-nos ver dois flashes.

O fenómeno, modelado por Hans Colonius e Adele Diederich (2025), mostra que há uma janela temporal de integração – cerca de 100 milissegundos – durante a qual o cérebro funde estímulos visuais e auditivos. Quando dois bips ocorrem nesse intervalo, o cérebro “cria” o segundo flash para manter a coerência estatística da cena.

Ver não é registar, é inferir. O cérebro fabrica percepções como quem resolve equações probabilísticas, procurando a explicação mais plausível para o que sente.

E se o que acontece entre olhos e ouvidos acontece também entre testemunha e juiz?

Quando alguém presta declarações, o tribunal não recebe sons ou imagens neutras: recebe hipóteses que o seu próprio cérebro (do juiz) reconstrói. O modo como um arguido ou uma testemunha articula uma frase, o timbre da voz, o gesto – tudo isso activa inferências multimodais semelhantes às que nos fazem ouvir “da” quando alguém diz “ba”.

A audição da prova é sempre uma ilusão McGurk judicial: o juiz julga ouvir factos, mas o que realmente ouve são as previsões que o seu cérebro faz sobre quem fala.

3. A cor do impossível

Em fevereiro de 2015, o mundo dividiu-se (pelo menos) em dois: os que viam um vestido azul e preto, e os que juravam vê-lo branco e dourado.

A fotografia, publicada no Tumblr e tornada viral, parecia uma simples curiosidade. Mas para os neurocientistas Rosa Lafer-Sousa e Bevil Conway (MIT), foi uma mina de ouro: uma experiência global sobre os priors da percepção.

A análise científica revelou que os valores RGB (Red, Green, Blue) dos píxeis do vestido são, objectivamente, castanhos e azulados – cores ambíguas, situadas na fronteira entre a luz fria e a luz quente. O cérebro, confrontado com a incerteza, precisa de decidir se o objeto está sob iluminação natural (azulada) ou artificial (amarelada).

Se o cérebro assume luz de dia, “corrige” o tom azulado e vê branco e dourado.

Se assume luz artificial, desconta o amarelado e vê azul e preto.

Não há erro. Há coerência interna. Cada pessoa aplica priors moldados pela idade, género, experiência e exposição à luz. Os mais velhos e as mulheres, segundo o estudo, tendem a preferir hipóteses associadas à luz diurna; os mais jovens e notívagos, à iluminação artificial.

O vestido tornou-se um espelho neurológico da diversidade cognitiva: não vivemos no mesmo mundo visual. Vemos através dos nossos modelos internos.

A ilusão é a demonstração radical de que o cérebro não pinta o mundo com as cores que ele tem, mas com as que precisa que tenha.

E, por extensão, que as nossas convicções – políticas, morais, judiciais – podem funcionar da mesma forma: previsões estabilizadas que recusam o erro preditivo.

O mesmo sucede com a cor – ou, no tribunal, com o sentido.

Duas pessoas olham para o mesmo conjunto de factos e veem realidades opostas, como quem vê azul e preto ou branco e dourado. O testemunho, o vídeo, a fotografia, a perícia: tudo é lido à luz dos priors de cada um, do seu contexto, das suas experiências, daquilo que espera ver (um imenso mundo subjectivo).

O juiz que acredita “ver os factos como são” ignora o mais elementar: não julga o que aconteceu, julga o que o seu cérebro acredita que aconteceu.

4. O movimento imóvel

Há imagens que se movem sem se mover.

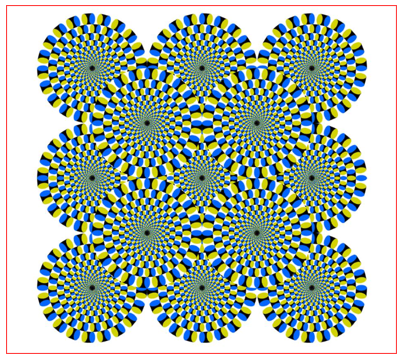

O círculo de serpentes coloridas criado por Akiyoshi Kitaoka – a Rotating Snakes Illusion – é um desses fenómenos que deixam o observador desconcertado. Mesmo sabendo que a figura é estática, ela continua a rodar.

Durante anos, acreditou-se que o efeito se devia a micro-sacadas oculares. Mas em 2020, Michael Bach e Lea Atala-Gérard demonstraram que o fenómeno nasce de algo mais profundo: a não-linearidade dos detetores de movimento do cérebro.

Pequenas variações de luminância (preto, cinza-escuro, cinza-claro, branco) activam células sensíveis ao contraste em fases diferentes. O cérebro interpreta essas assincronias como movimento real.

Por outras palavras: não há nada a mexer-se no mundo; é o cérebro que se mexe por dentro.

Mesmo em repouso, o sistema visual procura mudanças – é construído para antecipar deslocações, não para observar a imobilidade. A vida imóvel seria morte neuronal.

A ilusão das serpentes é uma confissão fisiológica: o cérebro vê movimento onde precisa de o ver, porque um cérebro que não prevê é um cérebro cego.

A ilusão do movimento imóvel é talvez a mais inquietante para o Direito: mostra que o cérebro cria dinâmica onde há estase.

Quantas vezes, ao ler um processo, o julgador vê intenções onde só existiram reflexos, premeditação onde apenas houve impulso, coerência onde apenas ocorreu ruído?

A mente judicial é treinada para ver sentido – movimento – naquilo que, muitas vezes, é apenas a sucessão caótica de acontecimentos humanos.

E assim, o Direito transforma-se numa arte de ver serpentes a rodar num papel imóvel.

5. A dúvida como forma de lucidez

Todas estas experiências – McGurk, flash sonoro, vestido, serpentes – convergem num ponto essencial: a percepção é uma negociação entre dados e expectativas.

Nada do que sentimos é “puro”. O cérebro não lê o mundo; traduz ruído em probabilidade.

E o que chamamos “realidade” é o resultado transitório dessa tradução.

As ilusões não são curiosidades. São janelas para o modo como o cérebro equilibra incerteza e coerência. Mostram que cada percepção é uma aposta e que o erro não é excepção (mas sim parte do mecanismo).

Patrick Cavanagh, no seu artigo de 2024 Using Illusions to Track the Emergence of Visual Perception, propõe que as ilusões não sejam tratadas como falhas, mas como “conflitos entre o que percebemos e o que acreditamos dever perceber”.

O cérebro é simultaneamente o mágico e o enganado. E talvez essa ambiguidade seja o preço da consciência.

6. Do olho ao juízo

Há uma lição que ultrapassa a neurociência.

Se o que vemos é uma construção, o que julgamos também o é.

Nos tribunais, nas redes sociais ou nas ruas, reagimos a narrativas sensoriais e morais que o cérebro estabiliza para poupar energia: um rosto “culpado”, um tom “agressivo”, uma expressão “arrependida”.

A justiça emocional e a justiça penal partilham a mesma anatomia preditiva: decidem primeiro, racionalizam depois.

Como sintetiza Robert Sapolsky, somos máquinas biológicas que se esforçam por acreditar que não o são. As ilusões mostram precisamente isso – o esforço heroico de um cérebro para transformar incerteza em mundo, probabilidades em certezas, caos em sentido.

Quando percebemos que o mundo não é espelho, mas projecção, nasce uma nova dúvida: a de que a verdade não é uma fotografia do real, mas uma reconstrução do possível.

E essa dúvida é o início da lucidez.

7. A hipótese do real

Imagine que o cérebro é um argumentista e o mundo o seu cenário.

Os sentidos, que aliás não são cinco, como nos ensinam na escola – da interocepção que monitoriza batimentos cardíacos, respiração e estados viscerais, à criopercepção que deteta o frio graças a receptores como o TRPM8 na pele, ou à propriocepção que nos diz onde está cada membro mesmo de olhos fechados (é por isso que não “comemos” gelados com a testa) –, são câmaras de baixa resolução; as previsões, o guião que mantém a história coerente.

Quando o argumento falha, chamamos-lhe ilusão.

Mas talvez a própria consciência seja apenas isso: uma grande ilusão coerente o suficiente para que não desmorone.

Vivemos dentro de uma simulação biológica que nos permite sobreviver, amar, punir e perdoar.

O real – esse que julgamos sólido – é apenas a versão mais plausível que o cérebro conseguiu prever.

E talvez a verdadeira maturidade cognitiva consista em aceitar que a realidade é uma hipótese com boa reputação.

No tribunal, cada ilusão destas ganha corpo.

A testemunha fala, o perito descreve, o juiz observa – e o cérebro, fiel à sua natureza, constrói uma narrativa coerente, mesmo que falsa.

É sobre essas narrativas que edificamos a sustentação da prova. Chamamos-lhe verdade.

Mas o que chamamos verdade é, quase sempre, o produto bem-sucedido de uma previsão cognitiva que resistiu à dissonância.

Caminhamos sobre camadas finas de gelo, convencidos que estamos a pisar betão armado.

Acreditamos ser racionais, quando apenas somos consistentes e convictos.

E é aqui que se revela o equívoco maior: a justiça que acredita poder descobrir o real é a mais vulnerável à ilusão.

8. A última ilusão: a verdade como dogma

O cérebro cria percepções; o processo penal cria verdades.

Chama-se-lhe “verdade material”, mas o nome é enganador. Nenhum juiz acede à realidade dos factos, apenas à versão que o seu cérebro consegue tornar coerente com as provas que tem à frente. Acreditar que é possível “reconstituir o que aconteceu” é esquecer que até ver e ouvir são inferências, hipóteses neurobiológicas sobre o mundo.

O princípio da verdade material nasceu com a promessa de libertar a justiça do erro, mas acabou por lhe entregar a omnipotência da dúvida. O seu vício original é teológico: parte da crença de que existe um real único, acessível pela razão pura, bastando ao juiz procurá-lo – como se o cérebro não fosse ele próprio uma máquina de ficções.

Rui Cunha Martins e Aury Lopes Jr. lembram que a verdade não é um ponto de partida (nem um fim em si mesmo), mas um ponto de chegada: uma construção processual obtida dentro das regras do processo, que garantam o contraditório, a imparcialidade e a presunção de inocência, com a consequente reconstituição do facto histórico. Quando o juiz se coloca “atrás da prova”, à caça do real, o processo inverte-se: o meio transforma-se em obstáculo, a regra em estorvo, a dúvida em ofensa.

Como nos ensina Geraldo Prado: “Quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar e isso, em termos de processo penal condenatório, representa uma inclinação ou tendência perigosamente comprometedora da imparcialidade do julgador”.

A obsessão pela verdade absoluta faz regressar o espectro do inquisitório – o juiz que, em nome da verdade, se autoriza a violar o processo, convencido de que o fim justifica todos os meios. Mas a neurociência recorda-nos que não há um real a descobrir, apenas versões probabilísticas a negociar. O real é uma ficção partilhada; o processo, e o seu estrito cumprimento, a única forma civilizada de a conter.

O perigo está em confundir coerência com verdade, e convicção com prova. A verdade material é, afinal, o delírio do Estado que quer ver com olhos de Deus, quando a própria biologia nos condena a ver apenas com olhos humanos.

Há ilusões mais subtis do que as serpentes que giram, os flashes que não existiram ou o vestido que muda de cor. A maior de todas é a de que a justiça pode ver o mundo como ele é. O processo penal não revela a verdade: cria uma narrativa que lhe resiste.

A verdade material é a última ilusão do cérebro jurídico – aquela que, em nome do real, o faz perder o sentido da justiça.

Miguel Santos Pereira é advogado, é membro: da Ordem dos Advogados Portugueses – OAP, da American Bar Association – ABA, com inscrição na divisão de Justiça Criminal, da Association Internationale De Droit Pénal – AIDP, da European Criminal Bar Association – ECBA, da Society for Judgment and Decision Making – SJDM, e do The Centre of Neurotechnology and Law.

Autor da série Primado do Direito, publicada no jornal Página Um, e do projeto Reasonable Doubt, onde também explora as relações entre cognição, emoção e justiça penal.

(todas as imagens e os vídeos indicados ao longo do texto, são de uso livre ou académico)

Referências:

Bach, Michael; Atala-Gérard, Lea, “The Rotating Snakes Illusion Is a Straightforward Consequence of Nonlinearity in Arrays of Standard Motion Detectors” (2020, i-Perception, SAGE).

http://dx.doi.org/10.1177/2041669520958025

Barrett, Lisa Feldman, “How Emotions are Made, The secret life of the brain” (2017, HarperCollins Publishers).

Cavanagh, Patrick, “Using Illusions to Track the Emergence of Visual Perception” (2024, Annual Review of Vision Science).

Colonius, Hans; Diederich, Adele, “Predicting the Sound-Induced Flash Illusion: A Time-Window-of-Integration Approach” (2025, bioRxiv).

Cunha Martins, Rui, “O Ponto Cego do Direito, The Brazilian Lessons” (2013, Editora Atlas).

Dong, Chenjie; Noppeney, Uta; Wang, Suiping, “Perceptual uncertainty explains activation differences between audiovisual congruent speech and McGurk stimuli” (2024, Hum Brain Mapp, Wiley, Research Article).

Lafer-Sousa, Rosa; Hermann, Katherine L.; Conway, Bevil R., “Striking individual differences in color perception uncovered by The Dress photograph” (2015, PubMed).

Lopes Jr., Aury, “Fundamentos do Processo Penal, Introdução Crítica” (2024, SaraivaJur).

Magnotti, John F.; Lado, Anastasia; Zhang, Yue; Maasø, Arnt; Nath, Audrey; Beauchamp, Michael S., “Repeatedly experiencing the McGurk effect induces long-lasting changes in auditory speech perception” (2024, Springer Nature, Communications Psychology).

Parr, Thomas; Pezzulo, Giovanni; Friston, Karl J., “Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior” (2022, The MIT Press).

Pereira, Miguel, “Os Sentidos Invisíveis: porque continuamos a acreditar em Aristóteles e como o cérebro moderno nos mostra que o Mundo é muito mais do que cinco portas de entrada” (2025, Reasonable Doubt).

Pessoa, Luiz, “The Entangled Brain – How Perception, Cognition, and Emotion Are Woven Together” (2022, The MIT Press).

Prado, Geraldo, “Curso de Processo Penal, Tomo I, Fundamentos e Sistema” (2024, Marcial Pons).

Sapolsky, Robert M., “Determinado, Uma Ciência da Vida sem Livre-Arbítrio” (2024, Temas e Debates).